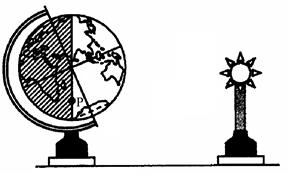

1、单选题 将一盏电灯放在桌子上代表太阳,在电灯旁放置一个地球仪代表地球,拨动地球仪模拟地球运动。读图回答问题。

该实验能够演示的地理现象是?(?)

A.昼夜的更替

B.四季的更替

C.运动物体偏向

D.海陆热力性质

参考答案:A

本题解析:从材料中可知“拨动地球仪模拟地球运动”,这一现象为地球自转,结合实验它只能演示昼夜交替和地方时差异问题。故选A。

点评:本题难度不大,学生只需结合情景明确地球自转的地理意义便迎刃而解了。

本题难度:一般

2、综合题 北京一中学地理学习小组,对地球运动及其产生的地理现象进行探究时遇到了一些问题,请结合所学地理知识予以解答。(9分)

遇到问题

| 解答问题

|

(1)他们认为:该地在一个窗户朝正南的房间里,全年中晴天时,正午阳光都能照射到房内。你认为是否正确?为什么?

| ?

|

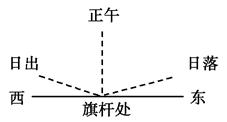

(2)下图是他们绘制的冬至日旗杆影子长度在日出、正午、日落时的示意图。该图表达是否正确?为什么?

| ?

|

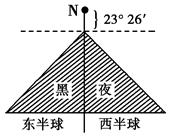

(3)他们在进行图像转换时遇到了困难,请将下图所示内容按要求转绘在右图中。

| (要求:在下图中绘出晨昏线、用阴影表示夜半球部分、标出直射点所在经线的经度。)

参考答案:

(1)正确;北京位于北回归线以北,阳光总能进入房内。

(2)不正确;正午旗杆影长小于日出与日落时旗杆影长。

(3)见图

本题解析:(1)太阳在南北回归线之间来回移动,只有在北回归线以北至北极圈的地区才符合要求,故北京位于北回归线以北地区。

(2)冬至日,太阳从东南方向升起,西南方向落下,影子朝向相反,图中绘制正确;但正午太阳位于正南方,旗杆影子指向正北,且影子应是一天中最短时,故图示日影的长度绘制错误。

(3)绘制时应是北极圈以内极昼,且20°W位于昼半球最中间。

点评:本题有一定难度,学生应抓住北京一年中的正午太阳方位和一天中太阳高度对日影方向和长短的影响分析。

本题难度:一般

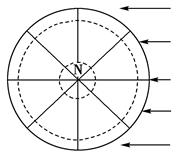

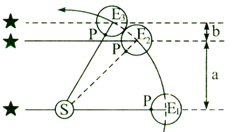

3、单选题 读“恒星日、太阳日示意图”,其中表示太阳日的是

a? B.b? C.a+b? D.a-b

参考答案:C

本题解析:

试题解析:太阳日(24时),以太阳为参照点,即当P点转一周,当太阳再次正对P点时所花的时间,转了大约360°59′;恒星日(23时56分4秒),以某一恒星为参照点,即当P点转一周,当这恒星再次正对P点时所花的时间,转360°。故图中分析得,a+b为太阳日,b为恒星日。

本题难度:一般

4、综合题 下图为地球公转示意,回答下列问题。

(1)地球公转至图中A、B、C、D四位置时,对应的节气分别是:

A ??B ??C ??D ?

(2)地球公转至C位置时,正午太阳高度的纬度分布规律是:?(2分)

(3)地球公转从D到A过程中,秦皇岛昼长变化情况是:??。(2分)

(4)地球公转从A到B过程中,公转速度变化情况是??。(2分)

参考答案:(1)夏至?秋分?冬至?春分

(2)由南回归线向两侧的逐渐递减

(3)昼变长?

(4)先变慢,后变快

本题解析:(1)根据图示的太阳直射点的纬度位置判断,A位置太阳直射点位于北回归线上,则判断为北半球夏至日;C位置太阳直射点位于南回归线上,判断为冬至日;结合地球公转方向判断,B为秋分日,D为春分日。(2)结合上题结论,C位置表示冬至日,太阳直射点位于南回归上,正午太阳高度的纬度分布规律:自太阳直射点向南北两侧递减。(3)从D到A为春分日到夏至日,太阳直射点向北移,则北半球昼变长夜变短。(4)从A到B即夏至日到秋分日,中间经过远日点,故公转速度先变慢,再变快。

点评:本题难度一般,属于地球运动的基础性试题,学生应注意以下几点:①在公转轨道图上,根据太阳直射点的纬度位置判断二分二至日;②根据太阳直射点的位置和移动判断昼夜长短和正午太阳高度的变化;③根据地球公转轨道上与近日点、远日点的位置关系判断地球公转速度的变化。对于地球运动的试题,学生在平时的学习中应对解题基本方法和规律的整理和归纳。

本题难度:一般

5、单选题 在地球表面极昼、极夜现象的最大范围的界线是如何产生的:

A.人为规定的

B.地球球体形状造成的

C.地球自转的结果

D.受黄赤交角的大小制约的

参考答案:D

本题解析:

本题考查地球运动产生的地理现象。地球自转产生了昼夜更替,地方时差,以及地转偏向力;地球公转运动产生正午太阳高度的变化,昼夜长短的变化,四季的更替,五带的形成。在地球表面极昼、极夜现象的最大范围的界线是受黄赤交角的大小制约的。出现极昼极夜的最低纬度与黄赤交角互余。所以本题选择D选项。

本题难度:简单

|