| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理试卷《水的运动》考点巩固(2019年最新版)(八)

A.东南亚以白色人种为主,而南亚以黄色人种为主 B.东南亚以黑色人种为主,而南亚以混血人种为主 C.东南亚以黄色人种为主,而南亚以白色人种为主 D.东南亚以混血人种为主,而南亚以黑色人种为主 |

参考答案:

小题1:A

小题2:C

小题3:A

小题4:C

小题5:B

本题解析:

小题1:南亚和东南亚的气候类型都属于热带季风气候为主,光、热、水资源充足,雨热同期。为农业生产提供有力的水热条件。

小题2:东南亚人种以黄色人种为主,南亚以白色人种为主。

小题3:东南亚和南亚都属于热带季风气候,盛产热带橡胶、油棕等热带经济作物。

小题4:南亚中部是印度河平原和恒河平原。南部是德干高原。而北部山地面积较小所以平原高原面积广达。

小题5:南亚的河流补给类型以大气降水补给为主,夏季降水多,为丰水期,水位高流量大。

本题难度:简单

2、综合题 (14分)近年来,随着都阳湖面积缩小,湖畔出现了面积达20平方千米的沙山,一湖清水、金黄沙砾一起构成了黄绿相间的“山水沙漠”。2014年冬季都阳湖再创历史最低水位,放眼望去,大片湖底就像一片北方的大草原。读图完成下列各题。

(1)指出甲、乙两地年平均雾日数的差异及其主要影响因素。(6分)

(2)从外力作用的角度分析“沙山”的形成原因。(4分)

(3)推测都阳湖面积变化对该地区农业生产的影响。(4分)

参考答案:

(1)乙地年雾日较甲地多;影响因素:水文、地形。

(2)鄱阳湖流域多低山丘陵,夏季多暴雨,流水侵蚀作用强;大量泥沙被河流搬运到湖区沉积;冬季风强劲,将湖盆内裸露的泥沙搬运至沿岸地区堆积。

(3)水域面积缩小,渔业减产;农业结构改变;农业生态环境恶化,农作物单产降低;耕地面积扩大;枯水期可发展畜牧业。

本题解析:

(1)根据图中等值线数值变化可知,甲地平均雾日数少于乙地。甲地离湖泊较远,水汽较少;而乙地靠近湖泊,水汽充足;且乙地为山地地形,气流沿山坡抬升,气温降低,水汽凝结,易形成雾。

(2)沙山的形成和流水侵蚀、搬运、堆积以及风力搬运、堆积等作用有关。鄱阳湖流域多低山丘陵,夏季多暴雨,因此流水侵蚀作用强,碎屑物质(泥沙)丰富;大量的泥沙经河流搬运作用进入湖区后沉积;冬季时,湖泊水位较低,泥沙裸露,该地受强盛的西北季风影响,将裸露的泥沙搬运至沿岸地区堆积而形成沙山。

(3)从材料可知,鄱阳湖面积不断缩小。水域面积缩小,对该地区渔业、农业结构、农业生态环境、耕地面积等均会产生影响。

考点:等值线判读、外力作用对地貌的塑造

本题难度:一般

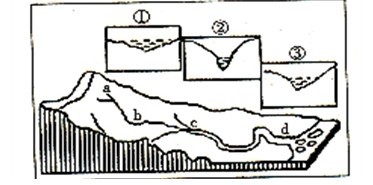

3、单选题 图为我国东部沿海地区某河流示意图,读图回答问题。

小题1:根据河流所处的地区判断,该河流的补给水源主要是

A.湖泊水

B.冰川融水

C.大气降水

D.地下水

小题2:图中b、c、d三个地区附近河流的横断面与①、②、③对应正确的是

A.b—②、c—③、d一①

B.b—③、c—②、d—①

C.b—①、c—③、d—②

D.b—①、c—②、d—③

小题3:该河流经过地区聚落分布密集的是

A.a、b

B.b、c

C.a、d

D.c、d

参考答案:

小题1:C?

小题2:A?

小题3:D

本题解析:本题考查河流。

小题1:由于该地区位于我国东部沿海地区,为季风区,故河流主要受大气降水补给。

小题2:河流上游,流水侵蚀较重,故河谷深;而河流下游,流水沉积作用明显,则河床较浅而宽阔。故A项符合。

小题3:河流中下游地区,地势较平坦,水源充足,利于聚落的分布。

本题难度:一般

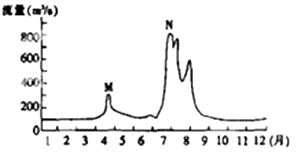

4、单选题 读我国某河流径流量变化示意图,完成下列小题。

【小题1】图中M、N洪峰的主要补给水源是( )

A.大气降水地下水

B.积雪融水大气降水

C.地下水冰川融水

D.冰川融水 积雪融水

【小题2】该河流最可能位于( )

A.青藏高原

B.江南丘陵

C.四川盆地

D.东北地区

参考答案:

【小题1】B

【小题2】D

本题解析:

【小题1】据图中显示,该河流有两个汛期。根据所学知识判断:该河流应位于我国东北地区,4、5月份积雪融化导致M洪峰形成(春汛);7、8月份为当地雨季,大气降水多,导致N洪峰形成(夏汛)。因此B项正确。

【小题2】根据上题分析可知:该河流位于我国东北地区,D项正确。

考点:判断河流补给类型及所属地区。

本题难度:一般

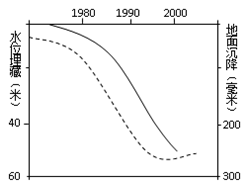

5、单选题 下图是某地地下水位(虚线)和地面沉降(实线)的变化图。据此回答下列各题

小题1:对该地地下水位变化的叙述,正确的是

A.该地地下水位下降与该地地表水缺乏有关

B.从水位变化看,该地位于半干旱或干旱地区

C.该地地下水位变化和地面沉降始终正相关

D.该地地下水位从20世纪80年代开始持续下降

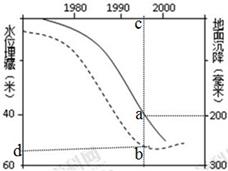

小题2:当地面沉降超过200毫米时的地下水水位称为红色警戒水位。则该地的警戒水位埋藏深度以及出现的时间大概是

A.50米;1996年

B.30米;1985年

C.40米;1989年

D.20米;1983年

参考答案:

小题1:A?

小题2:A

本题解析:

小题1:从该地地下水位的变化与地面沉降的关系可以看出,该地地下水位的变化与该地地表水缺乏,而过渡开采地下水有关,A项正确。1980年前,该地地下水埋深10米左右,而后随着地下水的过渡开采,埋深在下降,说明该地没有位于干旱、半干旱地区,B项错误。1995年左右以后,该地地下水水位有所上升,所以C项错误。从20世纪80年代开始该地地下水水位先下降,大致到1995年后,有所上升,D项错。

小题2:如下图所示。先找出地面沉降达到200毫米时的a点,可以读出该点的时间c约为1996年左右,再找出该时间对应的地下水水位b点,读出b点表示的地下水水位d点约为55米左右。A项最符合。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中地理知识点总结大全《等值线.. | |