| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点总结《地壳物质循环及地表形态的塑造》高频试题预测(2019年最新版)(六)

A.① B.② C.③ D.④ 参考答案: 本题解析: 本题难度:简单 2、单选题 气候是地貌形成的重要因素之一。1950年,著名地理学家Peltier根据全球各地不同的气候条件,划分出大、中、小三种不同的某种外力侵蚀强度区域。读图(甲、乙、丙分别代表大、中、小三种侵蚀强度区域,对A区域不作该外力作用强度的划分),回答下面各题。 |

参考答案:

【小题1】C

【小题2】B

本题解析:

【小题1】据图分析甲区域的气温和降水的数据可知,该外力侵蚀在水热相对充足的情况下侵蚀度较大,由此推断该外力作用为流水侵蚀作用。故选B。北美五大湖是冰川作用形成,长江三角洲是流水沉积而成,风蚀城堡是风力侵蚀的产物。

【小题2】刚果盆地虽然水热资源丰富,但大部分地势平坦;俄罗斯远东山地年均温太低;纳米布沙漠年降水太少。因此,流水侵蚀度最大的应是水热充足的浙闽丘陵地区。

考点:外力作用。

本题难度:一般

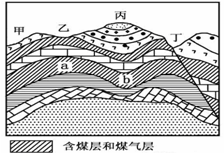

3、单选题 2010年11月22日12时20分左右,四川威远县小河镇八田煤矿“11·21”透水事故被困井下的29名矿工陆续安全升井,创下零死亡的奇迹,是中国最近矿难救援中一次全获救的纪录。读某地地质构造剖面图,回答下列各题。

小题1:在a、b两处采煤,最容易发生的矿难事故分别是(? )

A.瓦斯爆炸和透水事故

B.井喷事故和瓦斯爆炸

C.透水事故和瓦斯爆炸

D.透水事故和井喷事故

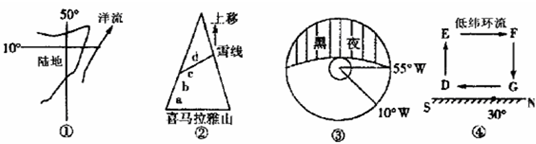

小题2:在矿难营救期间,下图所示现象中正确的是(?)

A.①

B.②

C.③

D.④

参考答案:

小题1:A

小题2:C

本题解析:

小题1:a处岩层向上弯曲,为背斜,b处岩层向下弯曲,为向斜;背斜是良好的油、气储存构造,向斜是良好的地下水储存构造。在a、b两处采煤,最容易发生的矿难事故分别是瓦斯爆炸和透水事故。

小题2:①为北印度洋季风洋流,此时顺时针表示北半球的夏季;②为喜马拉雅山雪线上升,为北半球的夏季;③中由55°W和10°W可以判断自转的方向为顺时针,从南极上空的俯视图,南半球昼长夜短,北半球的冬季;④图为低纬环流,G为副热带高气压带,D为赤道低气压带,因为30°靠近G,该图为北半球低纬环流,气压带偏北,为北半球的夏季;与“11·21”透水事故吻合的是③。

本题难度:简单

4、单选题 据科学家考察:喜马拉雅山脉原来是一片海洋,按照其上升的速度计算,目前的高度应是20000多米,但2005年10月9日国家测绘局公布的珠穆朗玛峰测量高度是8844.43米。据此完成题。

小题1:导致喜马拉雅山脉由海洋变为“世界屋脊”的作用是 (?)

A.外力作用

B.内力作用

C.变质作用

D.流水作用

小题2:导致珠穆朗玛峰只有8 844.43米的主要原因是( ?)

A.岩浆活动

B.内力作用

C.地壳运动

D.侵蚀作用

参考答案:

小题1:B

小题2:D

本题解析:

小题1:喜马拉雅山脉的隆起主要是由于板块碰撞挤压而形成,故属于内力作用的结果。

小题2:若只考虑内力作用,则喜马拉雅山脉地区应抬升了约20000米,但任何地貌的形成都是内外力共同作用的结果,该地区在内力作用地壳上升的同时,受外力侵蚀作用而使海拔只要8844.43米。

点评:本题难度低,学生只要掌握影响地貌形态变化的内外力作用,并能结合实例分析即可。

本题难度:简单

5、单选题 岩石圈是指( )

A.莫霍界面以上的部分

B.硅镁层以上的部分

C.地壳和上地幔顶部部分

D.地壳和古登堡界面之间部分

参考答案:C

本题解析:莫霍面是地壳和地幔的分界线,莫霍面以上的部分为地壳;硅镁层是指处于良腊面以下到莫霍面以上的那一层主要由玄武岩和辉长岩组成的地质结构,多是以含有镁,铁,钙等元素,因化学组成的相似性,又被称为玄武质层。岩石圈是指地壳和上地幔顶部(软流层以上);地壳和古登堡界面之间是地幔,岩石圈只包括上地幔顶部。

考点:该题考查地球的结构。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识点总结《人地关系思.. | |