| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理答题技巧《太阳对地球的影响》高频考点巩固(2019年最新版)(六)

A.一年中春夏秋冬四季分明 B.可能地处热带季风气候区 C.气候受东南信风的影响较大 D.气候终年受赤道低压影响 |

参考答案:

【小题1】A

【小题2】C

本题解析:

【小题1】从图中可知该地有两次直射机会,说明该地位于南北北回归线之间,H日位于两次直射之间,则该日为该地夏至日。H日该地正午太阳位于正南方,说明该地位于南半球(南回归线附近)。E、F日该地正午太阳高度最小,为南半球冬至日。北京昼长夜短且昼越来越短的时段是北半球夏至日到秋分日这一时段,此时段为南半球的冬至日到春分日,对应图中EM段。

【小题2】从上题分析可知,该地位于南半球热带地区,全年高温,四季不分明;南半球没有热带季风气候的分布。图中显示,该地冬至日时的正午太阳高度为48°,根据正午太阳高度的计算公式“H=90°-纬度差”可计算出该地纬度为18.5°S,可能受赤道低压带和东南信风的交替控制而形成热带草原气候。

考点:正午太阳高度变化

本题难度:一般

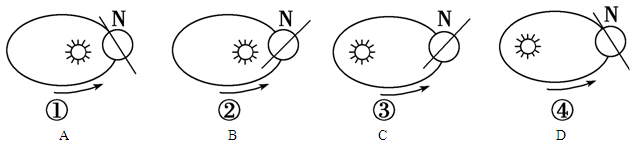

2、单选题 下列四幅表示地球绕日公转的示意图,最有可能表示地球处于冬至日节气的是( )

参考答案:B

本题解析:

试题分析:冬至日时,为12月22日,地球位于近日点附近,故排除③④;此时太阳直射南回归线,南极圈以内出现极昼,北极圈以内出现极夜现象,故①错,②对。

考点:该题考查地球的公转。

本题难度:简单

3、单选题 维持地表温度,促进地球上大气、水、生物活动和变化的主要动力是

A.太阳活动

B.核裂变

C.太阳辐射

D.风能

参考答案:C

本题解析:

太阳活动是太阳大气的运动表现出的现象,对地球气候、磁场有影响,却不是地球上维持地表温度,促进大气、水、生活活动的动力。A错。维持地表温度,促进地球上大气、水、生物活动的主要动力是太阳辐射,C对。太阳辐射的巨大能量来源于太阳内部的核聚变反应,不是裂变,B错。风能是转化的太阳能,能量来源也是太阳辐射。D错。

本题难度:一般

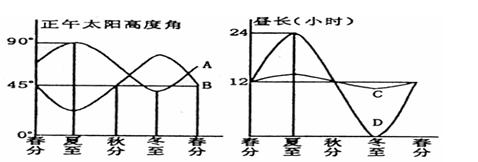

4、综合题 (12分)读图,完成下列要求:

(1)夏至时,B地的正午太阳高度为______________。

(2)在A、B、C、D四地中,纬度最高的是____________地。

(3)当A地的正午太阳高度达一年中最小值时,下列现象中可能发生的是____(多选)。

A.开普敦正值旱季 B.天山的牧民正在海拔较高处放

C.赞比西河流域草木葱茏 D.华北平原正值雨季

(4)若B地位于某大陆的东岸,则B地属于________________气候,

请说明其形成原因______________________________________________________。

参考答案:(10分)(1)21.5° (2)D (3)AC

(4)温带大陆性 B地的纬度为45°S,若该地位于大陆东岸,则该地肯定位于南美洲45°S的东岸,由于安第斯山脉的影响,该地位于西风带的背风坡,形成了干旱的温带大陆性气候

本题解析:略

本题难度:一般

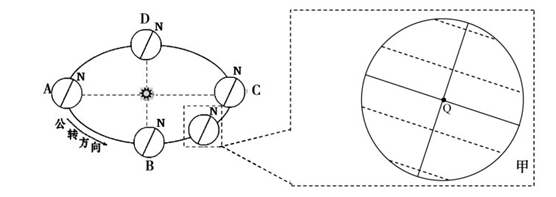

5、综合题 读上图回答下面问题。(12分)

(1)在甲图中用字母M标出直射点、用箭头表示太阳光线(光线画在甲图左侧)、用阴影表示夜半球。(6分)

(2)简述地球由B位置公转到C位置过程中,甲图中M点正午太阳高度及昼夜长短的变化特点(6分)

参考答案:(1)画图略

(2)M地正午太阳高度先变大再变小

M地昼变长夜变短

本题解析:(1)根据图示的ABCD各个位置的太阳直射点位置判断,A表示夏至日;B表示秋分日;C表示冬至日;D表示春分日。故甲图中的太阳直射点在南回归线与赤道之间。连接侧视图上的太阳直射点位置和地心,并延长即可画出直射阳光;过地心与阳光相垂直可画出晨昏线,背对阳光一侧为夜半球。(2)结合上题分析,从B到C位置,太阳直射点从赤道向南移动到南回归线上,而M点位于南回归线与赤道之间,由于太阳直射点先接近M点所在纬度再远离,故M点的正午太阳高度先变大,再变小。由于太阳直射点始终向南移,故南半球出现昼变长夜变短。

考点:本题考查地球运动及图示判读。

点评:本题难度一般,基础性较强,学生应注意以下几点:①在公转轨道图上,根据太阳直射点的纬度位置判断二分二至日;②根据二分二至日的太阳直射点的纬度位置进而推理全年的太阳直射点纬度位置;③掌握利用太阳直射点的位置和移动判断正午太阳高度和昼夜长短的变化规律。对于地球运动的试题,学生在平时的学习中应对解题基本方法和规律的整理和归纳。

本题难度:困难

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中地理知识点总结《海洋地理》.. | |