| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理知识点总结《地球运动及其地理意义》试题预测(2019年最新版)(四)

A.北岸冲刷强烈 B.南岸冲刷强烈 C.东岸冲刷强烈 D.西岸冲刷强烈 |

参考答案:

小题1:C

小题2:A

小题3:D

本题解析:

小题1:OM、OL分别为北半球某地树木OO1,一年中正午投影最短和最长的影子,对应的正午太阳高度为3α和α,北半球某地冬至日和夏至日的正午太阳高度相差46°52',等于2α,α为23°26'。冬至日正午太阳高度为23°26',根据正午太阳高度的计算公式H=90°-两者的纬度差,23°26'=90°-(当地的纬度+23°26'),当地的纬度为43°08'N。

小题2:OM、OL分别为北半球某地树木OO1,一年中正午投影最短和最长的影子,L指示的是北方,因为ML与河流PQ段正好垂直,根据”上北下南、左西右东”的方向判断,Q为西,P为东。由该河流的P、Q两水文站测得河流流量的年变化曲线可以判断,P位于湖泊的上游,Q位于湖泊的下游,河流的流向由东向西流,北半球向右偏,所以北岸冲刷强烈。

小题3:若树的影子为0M时,为北半球的夏至日,北印度洋海区洋流为顺时针,自西向东流;北京时间为11:20,当地时间12点,可以算出当地的经度为130°E,纬度为43°08'N,为我国的长白山区,当地自然带为温带落叶阔叶林;北半球冬季、南半球夏季是南极科考的最佳时期。正确的是D。

本题难度:简单

2、单选题 从天文含义看四季,夏季就是一年中

①获得太阳辐射最多的季节?②降水最多的季节

③太阳最高的季节?④白昼最长的季节

A.②③

B.③④

C.①③④

D.①②④

参考答案:C

本题解析:从天文上看,正午太阳高度和昼夜长短是季节划分的基本依据,故夏季是一个地区正午太阳高度最高,昼长最长的季节,故也是获得太阳辐射最多的季节。

点评:本题难度低,知识性试题,学生只要掌握四季划分的基本标志即可判断。

本题难度:一般

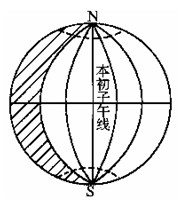

3、单选题 读图(阴影部分表示黑夜),此时有两条经线两侧日期不同,这两条经线是(?)

A.90°W、180°

B.0°、150°W

C.150°W、180°

D.180°、150°E

参考答案:C

本题解析:分界两个日期的两条界线应为国际日期变更线(180°经线)和0时所在的经线。根据图示晨线与赤道的交点即6时所在的经线为60°W,可计算此时0时所在的经线为150°W。故此时分界两个日期的分界线为150°W经线和180°经线。

点评:本题难度一般,学生只要掌握两条日期分界线的基本特征,并能结合晨昏线图示中时间问题的基本推理方法:找出6时、18时或12时所在的经线即可推算。

本题难度:一般

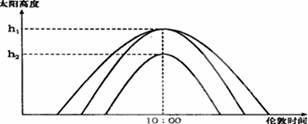

4、单选题 下图是北半球某地二分、二至日太阳高度日变化。读图回答下面试题。

若黄赤交角为X,则图中hl与h2的差为

A.1/2X? B.X? C.3/2X? D.2X

一年中该地正午物体影子朝北的时间约为

A.3个月? B.4个月? C.8个月? D.9个月

参考答案:

B

D

本题解析:

略

本题难度:简单

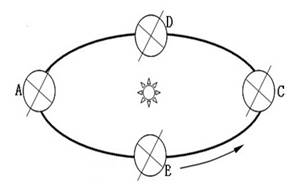

5、单选题 下图为“二分二至时地球位置示意图”,读图完成题。

小题1:地球由D向A运动过程中,我国可能出现的文化现象有

A.吃月饼,共庆团圆

B.荡秋千,踏青插柳

C.望双星,鹊桥相会

D.赛龙舟,端午吃粽

小题2:地球由B运动到D的时期内

A.北半球昼渐短,夜渐长

B.南半球昼先渐长,再渐短

C.北半球正午太阳高度先变小,再变大

D.南半球正午太阳高度一直变大

参考答案:

小题1:BD?

小题2:BC

本题解析:

小题1:根据地轴倾斜方向,可以判断A为夏至日,C为冬至日,则D为春分日,B为秋分日,地球由D向A运动过程中,即由3月21日至6月22日期间,我国可能出现的文化现象有B(清明节)、D(端午节),而A(中秋节)和C(七夕节)不在该时间段。

小题2:地球由B运动到D的时期内,即由9月23日至次年3月21 日,太阳直射点一直在南半球,先向南移,后向北移,故北半球始终昼短夜长,北半球先昼渐短,夜渐长,过了12月22日,北半球昼渐长,夜渐短;故南半球始终昼长夜短,南半球先昼渐长,夜渐短,过了12月22日,南半球昼渐短,夜渐长;北半球正午太阳高度先变小,再变大;南回归线及其以南地区正午太阳高度先变大,后变小。

点评:本题难度较低,解题需要把握以下几点:①能根据地球公转图示的太阳直射点位置判断二分二至日;②能根据太阳直射点的运动状况判断全球的昼夜长短变化状况。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理试卷《区域可持续发展》.. | |