| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理知识点总结《区域地理环境与人类活动》高频试题特训(2019年最新版)(六)

A.天气严寒 B.地面辐射强 C.微风 D.大气逆辐射强 |

参考答案:

小题1:B

小题2:D

小题3:A

本题解析:

小题1:南北方向的差异主要是纬度因素。

小题2:大气逆辐射强,对地面保温效果明显,地面降温缓慢,不利霜冻的形成。

小题3:铺砂后使昼夜温差增加,晚上降温更明显,3霜冻发生几率增加。

本题难度:一般

3、综合题 (36分)读下列材料回答问题

材料一:2006年7、8月份,我国四川和重庆地区出现持续大旱。气象学家分析,其中一个重要原因是西侧高原积雪偏少,成为异常热源,导致高原地区上升气流加强。此高温现象是在大系统背景下造成的。这年夏季整体副热带高压较往年向偏西偏北移动,且持续时间也很长,西太平洋副热带高压和青藏高压的异常是关键因素。

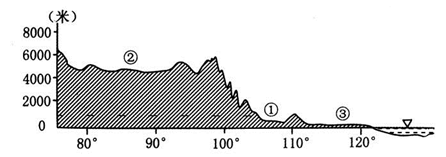

材料二:下图为“中国沿32°N纬线地形剖面图”

材料三:下图为“成都和重庆城市地域形态图”

(1)图中①②③表示的地形区是(6分)

①_______________________②_______________________③_______________________

(2)请在图中画出气流运动的剖面示意图,并解释川渝地区干旱少雨的直接原因。(6分)

(3)该高原积雪偏少的主要原因是什么?并简述该原因造成的影响。(6分)

(4)成都的城市布局形式是________,重庆的城市布局形式是________,形成这种状况的主要自然因素是________的不同。形成这两种城市布局的优缺点是什么?(10分)

(5)分析②地区发展航空交通的有利与不利自然条件。(8分)

参考答案:

(1)①四川盆地?②青藏高原?③长江中下游平原?

(2)画图:(略)

直接原因:受下沉气流的影响,天气晴朗少雨;高温天气持续时间长,蒸发强烈。

(3)主要原因:全球变暖造成的影响:导致生态系统的调整;导致海平面的上升;可能导致灾害事件的增加;导致对人类健康的威胁增加等。(任答两点)

(4)集中紧凑式?分散疏松式?地形?集中紧凑式可设置较完善的生活设施,方便居民生活,便于行政管理和领导,并节省投资;分散疏松式的城市布局用地比较分散,彼此联系不太方便,市政工程投资相对较高。但工业区的分散易于保证城市的环境质量

(5)有利:空气洁净,能见度好;对地面生态环境影响相对较小。不利:地势高,地形复杂。气流不稳定;气候寒冷,天气多变

本题解析:

(1)根据图示:①为四川盆地;②为青藏高原;③为长江中下游平原。

(2)根据材料分析:青藏高原盛行上升气流,四川盆地盛行下沉气流。川渝地区受下沉气流的影响,天气晴朗少雨;高温天气持续时间长,蒸发强烈。

(3)本题考查全球气候变暖及其影响。青藏高原积雪偏少的主要原因是全球气候变化。全球气候变暖导致的危害有:导致生态系统的调整;导致海平面的上升;可能导致灾害事件的增加;导致对人类健康的威胁增加等。

(4)根据图示:成都的城市布局形式是集中紧凑式,重庆的城市布局形式是分散疏松式,形成这种状况的主要自然因素是地形的不同。集中紧凑式可设置较完善的生活设施,方便居民生活,便于行政管理和领导,并节省投资;分散疏松式的城市布局用地比较分散,彼此联系不太方便,市政工程投资相对较高。但工业区的分散易于保证城市的环境质量。

(5)②地区为青藏高原地区,青藏高原空气洁净,能见度好;发展航空运输对地面生态环境影响相对较小。但是高原气流不稳定;气候寒冷,天气多变,对航行不利。

本题难度:一般

4、单选题 下列省份与滨临的海的连线,正确的是

A.辽宁、河北--渤海

B.辽宁、山东--东海

C.江苏、安徽--黄海

D.浙江、广东--南海

参考答案:A

本题解析:辽宁、河北位于渤海湾地区;A项正确;B项辽宁、山东濒临渤海、黄海;错误;C项安徽为内陆省区;错误;D项浙江濒临东海;错误。

本题难度:一般

5、单选题 ? 2007年4月26日,第二届中国中部投资贸易博览会在河南郑州举行,这次会议把推动产业转移放在重要位置。据此回答1—3题。

1、一些发达国家将部分家电生产企业迁往中国、东南亚、非洲等地,主要是考虑到利用当地

[? ]

A、洁净的环境

B、先进的科技

C、便捷的交通

D、廉价的劳动力和土地

2、下列关于产业转移的叙述,不正确的是

[? ]

A、国际产业转移能推动区域经济一体化

B、产业转移改变了区域地理景观

C、发达国家重化工业转移至发展中国家,无负面影响

D、产业转移会给转移对象国和地区提供就业机会

3、我国接受发达国家的产业转移,其有利的影响是

[? ]

A、加快经济结构调整

B、延长产业升级时间

C、减少就业机会

D、减轻环境污染

参考答案:1、D

2、C

3、A

本题解析:

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中地理知识点复习《区域地理》.. | |