1、单选题 区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理环境差异的基础上,按照一定的指标和方法划分出来的。关于区域内涵的叙述,正确的是

A.区域之间都有明确的界线

B.区域内部的差异大于区域之间的差异

C.区域具有明确的区位特征

D.区域内部的特定性质绝对一致

参考答案:C

本题解析:

本题考查区域的概念。区域具有一定的面积、形状、范围和界线,有明确的区位特征,其内部某些特征相对一致,并与其他区域有所区别。区域具有明确的区位特征,但不一定具有明确的界线,一般行政区划具有明确的界线,而自然区划一般没有明确的界线,界线具有过渡性。所以本题选择C选项。

本题难度:一般

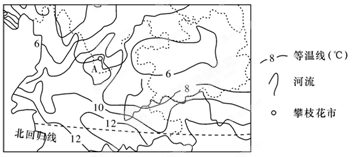

2、综合题 该图中A地区位于世界两大裂谷带之一的攀西大裂谷上,但却冬天胜似春天,被称为四川的“三亚”,它就是攀枝花。这里有富甲天下的矿产资源,浓郁的民族风情,而最有特色的莫过于“冬日三绝”,即内陆同纬度地带最温暖的阳光,生长时间最快的密集鲜花和罕见的温泉。读攀西地区冬季等温线分布图,回答下列问题。

⑴图中,A处温度范围是多少?描述图中等温线的大致分布特点并分析原因。

⑵据材料和所学地理知识,解释该地拥有“内陆同纬度地带最温暖的阳光”的原因。

⑶请评价当地经济发展的条件。

参考答案:⑴10-12℃?特点:总体上自南向北温度递减,局部地区出现弯曲或闭合。原因:纬度因素;地形复杂或多山地、高原,地表崎岖。

⑵原因:该地位于河谷的背风坡、降水少,大气对太阳辐射削弱得少,故阳光充足。由于太阳辐射强,河谷地区得季风难以进入,所以温暖。

⑶有利条件:矿产资源丰富,光热水充足,生物资源丰富,适合立体农业开发;旅游资源丰富,适合旅游业发展。不利条件:地形复杂,多地质灾害;交通没有东部地区发达,地区的对外开放性较弱等。

本题解析:(1)根据等温线的分布特征分析可知。原因从纬度、地形等方面分析。(2)从地形方面分析天气晴朗,阳光充足,冬季风影响小。(3)评价条件从利弊二方面分析。经济发展条件从矿产、自然条件、旅游资源、交通、开发程度等方面分析利弊。

本题难度:一般

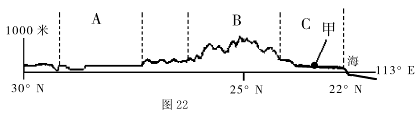

3、综合题 图22是我国沿113°E的地形剖面图,读图回答。

(1)A地形区是?,此地区常发生的灾害是??,近年来该地区国土整治中采取的一项重要措施是?。(3分)

(2)B地形区是??,目前,该地区较严重的生态环境问题是?。(2分)

(3)C地形区是?,该处具有特色的混合农业是?,近十几年来,这类特色农业生产规模不断?,其原因是:?。(5分)

参考答案:(1)(3分) 洞庭湖平原(长江中下游平原)洪涝?退田还湖?

(2)(2分)南岭(1分) 水土流失(1分)

(3)(5分)珠江三角洲(1分) 基塘生产(1分) 缩小(1分)。

其原因:①工业、城镇和交通道路建设占用大量农业用地;

②随着城镇的发展,对蔬菜、花卉、水果、肉、蛋、乳需求量增加,原来的基塘生产转变为经济效益较高的蔬菜、花卉、水果、肉、蛋、乳生产。(2分)

本题解析:(1)根据图示的经纬度位置判断,图示B山脉应为南方的南岭;A位于南岭以北,为长江中下游平原;该地区由于地势平坦,受季风气候影响,降雨集中,多暴雨,故容易形成洪涝灾害。该地区由于长期的围湖造田导致了湖泊对河流径流量的调节作用减弱,故退田还湖利于缓解流域内的洪涝灾害。(2)图示B表示南岭,由于长期的植被破坏,且受季风气候影响,降水集中,故水土流失严重。(3)图示C位于南岭以南,判断为珠三角地区,该地区利用地势低洼和光热充足的条件发展了基塘农业;由于受城市化的影响和农业产业结构的调整,使该地区的基塘农业生产规模缩小。

点评:本题难度不大,学生只要能根据图示的经纬度位置和地形起伏进行区域定位,结合我国的区域地理概况和主要生态环境问题形成的原因分析即可。

本题难度:一般

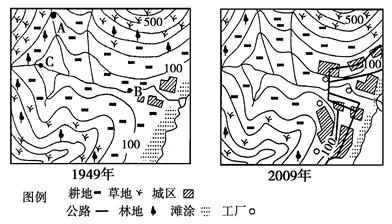

4、综合题 下图是北纬30°附近我国东部某地1949年和2009年的土地利用变化示意图,读图后回答下列问题。(10分)

(1)图中A、B两处河谷有何区别?

(2)分析图示地区2009年与1949年农业用地的明显变化对地貌带来什么影响?

(3)从图示聚落分布看,该地区聚落分布特点是________,原因是什么?

参考答案:(1)A处位于支流上游,(河流以下蚀和溯源侵蚀为主),河谷呈“V”字形。(1分)B处位于河流下游,(河流侧蚀作用加强),河谷展宽,河床横剖面呈槽形或U形河谷。(1分)

(2)2009年与1949年比较林地减少,耕地增加,会造成水土流失加剧,河口三角洲面积扩大。(2分)

(3)沿河、沿海岸分布(2分) ?地形平坦,有利于城市建设;土壤肥沃,河网密布,水资源丰富,有利于农业发展;有便捷的内河航运和海上运输,适宜聚落的发展。(答出两点即可得4分)

本题解析:略

本题难度:一般

5、单选题 图中甲位于华北平原,乙位于长江中下游平原。读图回答下题。

小题1:下列现象中,甲、乙两地共有的是

A.广泛种植水稻

B.水运发达

C.冬季河流结冰

D.雨热同期