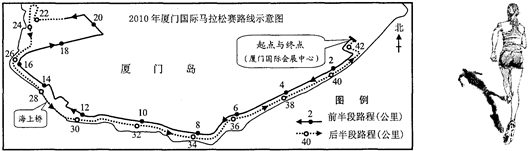

1、单选题 经国家体育总局批准,2010年厦门(北纬24°27′,东经118°06′)国际马拉松赛事于北京时间1月2日上午8点鸣枪开赛。下图为2010年厦门国际马拉松赛路线示意图和某女运动员比赛过程即时素描图。当该女运动员到达全程赛事终点时,她的身影向正北并大致与身高相等。结合下图回答小题。

1.假设太阳直射点在地球表面的南北移动速度是均匀的,当日太阳直射点的纬度可能是2.据右图女运动员身影的相对方位,判断此时她可能跑到赛程3.该女运动员的参赛成绩测算结果应为

1.假设太阳直射点在地球表面的南北移动速度是均匀的,当日太阳直射点的纬度可能是2.据右图女运动员身影的相对方位,判断此时她可能跑到赛程3.该女运动员的参赛成绩测算结果应为

A.23°26′S

B.20°33′S

C.11°52′S

D.23°26′N

E.5.0千米附近

F.18.5千米附近

G.40.3千米附近

H.41.7千米附近

I.4时00分00秒

G.3时52分24秒

4时07分36秒

4时08分24秒

参考答案:1. B

2. C

3. C

本题解析:试题分析:

1.由题干可知,当天是1月2日太阳直射南半球,运动员身影朝向正北时,其长度身高相等,即正午太阳高度为45度,利用正午太阳高度公式计算得出结果。当地纬度是北纬24°27′,那么太阳直射点的纬度就是20°33′S。

2.本题旨在考察太阳方位、物体影子与行走路线之间的关系。由运动员此时的身影可知在其左前方,5千米处影子应该在其右前方,11.7千米处影子也应该在其右前方。18.5千米处影子应该在其左后方。只有在40.3千米处运动员向东北方向跑,接近正午,影子应该在其左前方。

3.已知开赛时的北京时间,由当地的经度,可求出开赛时当地的地方时,到达终点时,影子朝向正北,当地地方是为12时,由此可以算出运动员所用的时间。即北京时间使用的是120°E的时间,厦门的经度为118°06′E,地方时应该比北京时间晚7分36秒,当北京时间为8点,厦门地方时为7点52分24秒,到达时,厦门地方时为12点,成绩当为4时07分36秒。

考点:本题组借助材料考查地球运动的相关知识。

点评:本题组考查的知识点涉及正午太阳高度的计算、太阳方位与物体影子之间的关系、地方时的计算等知识点,综合性强,难度较大。解答本题的关键是:(1)明确正午太阳高度的计算公式H=90o-纬度差。(2)明确物体影子朝向与太阳方位相反。(3)地方时的计算遵循东加西减的原则。

本题难度:困难

2、单选题 下列地理现象主要由于地球公转造成的是

A.昼夜现象

B.昼夜交替

C.昼夜长短的季节变化

D.日月星辰东升西落

参考答案:C

本题解析:试题分析:昼夜长短的季节变化是主要由于地球公转造成的。

考点:本题考查地球公转的地理意义。

点评:本题难度较小,解答本题的关键是明确地球运动的地理意义。

【知识小结】1.地球自转的地理意义。

(1)昼夜更替(2)地方时 (3)沿地表水平运动的物体发生偏移,北半球右偏,南半球左偏。

2.地球公转的地理意义

(1)昼夜长短和正午太阳高度的变化

(2)四季的更替和五带的划分

本题难度:简单

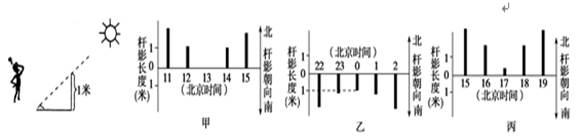

3、单选题 位于三个不同地区学校的学生,在国际互联网上合作设计了一个, 测量“立杆影子长度”的探究学习活动。他们于2013年6月22日,各自在当地正午前后,测量1米高立杆的影子长度,所得数据制成下图。据此完成下列各题。

1.甲、乙、丙三地该日昼长,由长到短的顺序是2.当乙地测得该日杆影长最短时,丙地所在时区的区时是3.甲图所示地,位于我国某省(区),下列对联或诗句中可反映该省(区)地理特征的是

1.甲、乙、丙三地该日昼长,由长到短的顺序是2.当乙地测得该日杆影长最短时,丙地所在时区的区时是3.甲图所示地,位于我国某省(区),下列对联或诗句中可反映该省(区)地理特征的是

A.甲、乙、丙

B.乙、丙、甲

C.丙、甲、乙

D.乙、甲、丙

E.5时

F.7时

G.17时

H.19时

I.洞庭西下八百里,淮海南来第一楼

G.西湖天下景,游者无贤愚

浩荡滇池波自远,苍茫洱海水何宽

一路椰荫鱼艇静,天涯海角好家乡

参考答案:1. C

2. D

3. C

本题解析:试题分析:

1.6月22日,太阳直射北回归线,北半球是夏季,地球上昼长时间由南向北增加(不包括极昼、极夜区)。读图,根据影子的朝向和影长分析,甲地影子朝北,说明位于北半球,正午时影长等于0,说明位于北回归线上。乙影子朝南,说明位于北回归线以南。丙影子朝北,且正午时影子也朝北,说明在北回归线以北。所以三地的白昼由长到短的顺序是丙、甲、乙。C对。 A 、B、D错。

2.读图,乙地没得影长最短时,北京时间是0时,丙地影长最短时,北京时间是17时。即丙地12点时,北京时间是17时,北京时间若是0时,则丙地为19时,此时乙地影长最短,D对。A、B、C错。

3.读图,甲地正午12点时,北京时间是13点,所以甲地经度为105°E,结合前面分析,甲地位于我国的云南境内。诗句中洞庭湖位于湖南,A错。西湖位于浙江,B错。天涯海角是海南省,D错。滇池、洱海属于云南,C对。

考点:该题考查正午太阳高度与影长变化。时间计算,区域自然特征。

本题难度:简单

4、单选题 2009年12月底,菲律宾马荣火山开始喷发。此次火山喷发出大量炽热的岩浆,这些物质可能来源于 ( )

A.岩石圈

B.地壳

C.下地幔

D.软流层