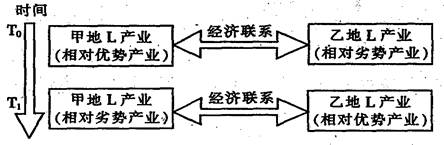

1、单选题 读两区域相互联系及发展图,回答题。

假如甲、乙两区域均位于我国,则甲、乙最可能是(?)

A.甲地位于珠三角地区,乙地位于长三角地区

B.甲地位于东部沿海,乙地位于中部地区

C.甲地位于东北地区,乙地位于京津唐地区

D.甲地位于中部地区,乙地位于西部内陆

参考答案:B

本题解析:由图知,L产业在甲地由优势产业变为劣势产业,进而可以判断L产业最可能为劳动密集型产业,那么甲地就应该是经济较为发达地区,乙地应位于我国内陆,相对来说经济发展水平比甲地要落后。T1阶段,甲地应发展技术密集型或资金密集型产业,乙地为劳动密集型产业。综合分析本小题选B。

点评:本题难度较大,考查学生的读图能力,解答本题需明确:随经济水平的提高,劳动力价格相应提高,生产成本提高,迫使劳动密集型产业会向劳动力价格较低的国家或地区转移。

本题难度:一般

2、单选题 西气东输工程对中西部经济发展和生态环境建设产生的不利影响是

A.将资源优势转变为经济优势

B.发展以天然气为原料的化工工业

C.增加就业机会,强力推动相关产业的发展

D.对管道途经地区脆弱的生态环境产生影响

参考答案:D

本题解析:试题分析:将资源优势转变为经济优势、发展以天然气为原料的化工工业和增加就业机会,强力推动相关产业的发展,这都有利于中西部经济发展;但是管道途经地区多数属于干旱与半干旱地区,生态环境脆弱,易引起生态环境问题。故选D。

考点:西气东输

点评:本题考查西气东输工程对中西部的影响,试题难度中等,解题关键是理解西气东输工程对中西部经济发展和生态环境建设产生的有利和不利影响。

本题难度:困难

3、综合题 (15分)读中国大陆某月等温线分布图,分析回答问题。

(1)试描述图示月份气温分布特点。(4分)

(2)解释该月气温分布特点的主要成因。(6分)

(3)简述阴影区域气温特点对农业生产的影响。(5分)

参考答案:(1)南北普遍高温(大致由南向北递减)(2分,答大致由南向北递减得1分);青藏高原地区气温最低(2分)。

(2)太阳直射北半球,南北方正午太阳高度普遍增大(2分);北方白昼时间长于南方(2分)。青藏高原地势最高,气温最低(2分)。

(3)气温偏低(1分);农业以高寒畜牧业为主;种植业分布在地势较低的河谷地带;耕作制度为一年一熟;昼夜温差大,单产高。(4分,答出任意2点给4分)

本题解析:(1)根据等温线分析气温变化特征。(2)气温的分布特征原因从纬度、地形、正午太阳高度角、昼夜长短等方面分析。(3)阴影部分是青藏高原,农业地 区位从地形、气候方面分析。

本题难度:一般

4、单选题 ?南水北调研究自五十年代开始,总体布局被设计为三条调水线路,即西线工程、中线工程和东线工程,分别从长江上、中、下游调水,以适应西北、华北各地发展需要。2003年12月27日,南水北调工程正式开工,标志着南水北调这一跨世纪的构想从此开始变为现实。?

西气东输工程是西部大开发的标志性工程,是“十五”期间特大型基础设施建设项目,?工程西起新疆塔里木盆地轮南,东至上海市,由西向东途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏和上海共9个省区市,管道全长4000公里。完成题

1.西气东输、南水北调工程都经过的省区

A.江苏?B.浙江? C.西藏? D.广东

2.两工程建设共同具有的意义是

A.资源的合理调配?B.缩小东西差异?C.民族团结? D.缩小南北差异

参考答案:

1.A

2.A

本题解析:略

本题难度:简单

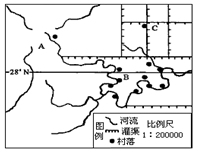

5、综合题 图为我国东部某地,该地区最大海拔高度为268米,读图回答有关问题。10分

(1)该地适宜种植的粮食作物是?。

(2)简要概括图示地区的自然地理特征。

(3)简述图示地区村落的分布特点及原因。

参考答案:(1)水稻(2分)

(2)地处低纬度地区,属于亚热带季风气候(1分);地势西高东低(1分),西部是丘陵,

东部是平原(1分);雨水充足,河网密布(1分)。

(3)特点:主要分布在河流沿岸与平原区(2分)。原因:地势低平,水源充足,(1分)农

业发达,交通便利(1分)。

本题解析:本题考查区域的综合分析。

(1)根据图示的纬度位置判断,该地位于我国南方地区,故主要的粮食作物为水稻;

(2)自然地理特征从地理位置、气候、地形、土壤、水源、植被等方面分析。

(3)图示反映村落多分布于河流沿岸或平原地区的灌渠附近;原因:从自然条件和社会经

济条件分析。

本题难度:一般