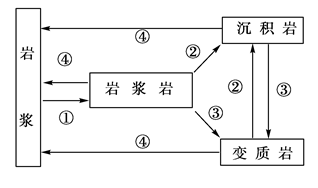

1、单选题 读下面“岩石圈的物质循环示意图”,回答小题。

1.下列说法正确的是2.图中表示变质作用的是3.不是箭头②的主要表现形式是

1.下列说法正确的是2.图中表示变质作用的是3.不是箭头②的主要表现形式是

A.图中箭头②表示外力作用,其余均为内力作用

B.三大类岩石之间可直接相互转化

C.三大类岩石和岩浆之间可直接相互转化

D.只有岩浆岩在高温高压下,才可能形成变质岩

E.①

F.②

G.③

H.④

I.侵蚀作用

G.岩浆活动

搬运作用

堆积作用

参考答案:1. A

2. C

3. B

本题解析:试题分析:

1.根据图示三大类岩石和岩浆之间的相互转化关系判断,①表示岩浆生成岩浆岩的冷凝作用;②生成沉积岩的外力作用;③表示生成变质岩的变质作用;④表示生成岩浆的重熔再生,只有②属于外力作用,其余均为内力作用,A项正确。

2.变质作用生成变质岩,故判断为③。

3.②表示外力作用,包括风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩,故不包括岩浆活动。

考点:本题考查地质循环和读图分析能力。

点评:本题难度低,学生只要认真读图,抓住三大类岩石和岩浆之间相互转化的地质作用即可分析。

本题难度:简单

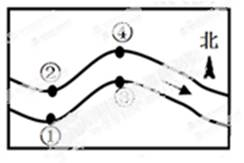

2、单选题 下图为我国浙江沿海某地一河流沿河景观示意图,读图分析回答下列各题

1.一般而言,下列关于甲乙丙丁四河段叙述正确的是2.2009年8月9日因受强热带风暴影响,该河发生了大洪水,洪水退去后,某人沿河勘查发现3.关于该地水体参与的水循环状况叙述正确的是4.2011年春,该地出现了旱情,为缓解今春的旱情,可采取的措施有5.M山相对高度为1500米,山脚海拔为100米,则6.N山原本树木茂密,后因坡地开垦、水土流失,到上世纪90年代由于土层过薄已无法耕种而抛荒,至今N山仍只是杂草丛生的荒山。N山的景观变化体现了

1.一般而言,下列关于甲乙丙丁四河段叙述正确的是2.2009年8月9日因受强热带风暴影响,该河发生了大洪水,洪水退去后,某人沿河勘查发现3.关于该地水体参与的水循环状况叙述正确的是4.2011年春,该地出现了旱情,为缓解今春的旱情,可采取的措施有5.M山相对高度为1500米,山脚海拔为100米,则6.N山原本树木茂密,后因坡地开垦、水土流失,到上世纪90年代由于土层过薄已无法耕种而抛荒,至今N山仍只是杂草丛生的荒山。N山的景观变化体现了

A.甲河段河水向下侵蚀作用强

B.丙河段年径流量大于丁河段

C.丙处水能资源一定大于乙处

D.甲处水能资源一定大于乙处

E.自甲到乙河床两侧堆积物颗粒大小变化趋势是逐渐变小

F.自甲到乙河床两侧堆积物颗粒大小变化趋势是逐渐变大

G.在甲处的扇状堆积物面积大于丁处的扇状堆积物面积

H.在乙处的扇状堆积物面积大于丁处的扇状堆积物面积

I.只参与大循环

G.参与海陆间循环和陆地内循环

参与各种水循环

参与海陆间循环和海上内循环

跨流域调水

海水淡化

人工增雨

调整种植结构

M山山麓植被类型是落叶阔叶林

M山上有亚寒带针叶林带分布

M山山麓是亚热带常绿阔叶林

M山山顶有终年积雪

自然环境的差异性

自然环境的整体性

自然环境的荒漠化

自然环境的可持续性

参考答案:1. A

2. A

3. B

4. C

5. C

6. B

本题解析:本题考查我国的区域地理和河流流域的综合开发与治理。

1.甲位于河流上游河段,河流落差大,故河流下蚀作用强;该地区位于浙江为外流区,故河流下游流量大于上游,B错误;河流的水能资源与河流的流量和落差两方面有关,故C、D错误。

2.流水沉积物的规律:由上游向下游沉积物的颗粒逐渐变小,形成河流沉积物的分选作用,故A项正确。

3.该地区位于沿海地区,故河流水参与海陆间水循环;植被的蒸腾作用等呀参与陆地循环,但不可能参与海洋循环。

4.缓解短时的干旱,可采取人工降雨的措施。

5.M山位于浙江,受亚热带季风气候影响,故山麓植被为亚热带常绿落叶林。

6.植被的破坏影响河流、土壤和地形等其他因素的变化,“牵一发而动全身”反映自然环境的整体性特征。

本题难度:简单

3、单选题 流水地貌是由流水塑造而形成的地表形态。读图回答下列各题。

1.上图所示河流的②处,流水作用主要表现为2.如果在图示的①、②、③、④四处进行码头选址,比较合适的是

1.上图所示河流的②处,流水作用主要表现为2.如果在图示的①、②、③、④四处进行码头选址,比较合适的是

A.搬运

B.堆积

C.侵蚀

D.风化

E.①②

F.③④

G.①④

H.②③

参考答案:1. B

2. C

本题解析:试题分析:

1.该题考查河流凸岸、凹岸的知识,凸岸水流速度较慢,以堆积作用为主。凹岸受水流冲击,水流速度快,以侵蚀为主。所以河流的②处,流水作用主要表现为堆积,B对。搬运、侵蚀在此不是主要作用A、C错。风化不是河流的作用,D错。

2.河流的凸岸水流慢,泥沙沉积,河道较浅,不适宜建码头,②、③错。凹岸水流以侵蚀为主,水流较深,河岸较陡,适宜船只停靠,所以①④适宜建设码头。所以C对。A、B、D错。

考点:河流地貌的发育,港口的选址条件。

本题难度:一般

4、单选题 在板块运动中,是由于板块上升所形成的是:

A.东非大裂谷

B.台湾海峡

C.青藏高原

D.冰岛

参考答案:C

本题解析:试题分析:东非大裂谷属于板块张裂而形成;台湾海峡是由于地壳下沉而形成;青藏高原位于亚欧板块与印度洋板块之间,由于板块碰撞挤压隆起而形成,故属于板块上升而形成;冰岛是由于板块张裂,火山喷发而形成。

考点:本题考查板块运动和地质作用。

点评:本题有一定难度,学生应掌握世界板块运动的基本概况,并比较分析板块运动方向的差异。注意从板块的水平运动和垂直运动的差异分析。

本题难度:简单

5、单选题 判断背斜和向斜最可靠的依据是

A.岩层的弯曲形态

B.地形的起伏状况

C.岩层的坚硬程度

D.岩层的新老关系

参考答案:D

本题解析:本题考查地质构造。现实中复杂的褶皱山岩层并不一定是很规则。从而得出结论:背斜、向斜的判断不是以岩层弯曲方向和地貌形态而是岩层的新老关系。

本题难度:简单