| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点复习《水的运动》考点巩固(2019年最新版)(二)

A.丙为海洋,丁为陆地 ,①表示下渗 B.全球气候变暖将导致②、④环节增强 C.夏季③环节输送水汽更多,水循环活跃 D.跨流域调水体现人类对①环节施加影响 |

参考答案:

【小题1】C

【小题2】D

本题解析:

【小题1】根据气压的形成原理可知,近地面丙、丁气压高于高空甲、乙气压;近地面上丁点气流上升,丙点气流下沉,则丙点气压高于丁点气压,同理高空中甲点气压高于乙点气压。因此四地气压最高的是丙地。

【小题2】若该图表示海陆间水循环,根据水循环的原理可知,图中丙为陆地,丁为海洋,④、③、②、①依次为蒸发、水汽输送、降水和径流;全球气候变暖将导致④蒸发增强,而不同地区②降水环节的变化不同;若该水循环发生在大陆东岸,则夏季③环节输送水汽更多,水循环活跃,若在大陆西岸,则冬季受西风带影响,③环节输送水汽更多,水循环活跃;跨流域调水体现人类对①地表径流环节施加影响。

考点:热力环流、水循环

本题难度:简单

2、单选题 ? 径流系数是一个地区某一时期的径流量(毫米)与这一时期的降水量(毫米)之比,用百分率表示,它能反映一个地区降水量有多少变成径流补给河流,有多少被蒸发、下渗、植物截留等。下表是我国部分地区的径流系数。据此回答1—2题。

我国部分地区的径流系数

1、根据表中的数据可分析得出的是

[? ]

A、华北地区和浙江丘陵径流系数差距较大,是因为华北地区蒸发量小

B、降水量多的地区径流系数就一定大

C、云贵高原的径流系数小于南岭地区,是因为地形平坦

D、在其他条件相同的情况下,径流系数山区大于平原地区

2、调查发现南岭地区径流系数有增大的趋势,下列叙述不正确的是

[? ]

A、南岭地区近些年来,森林植被遭到一定程度破坏,不稳定径流增大

B、气候变化影响径流系数的变化

C、径流系数增大与土地利用变化的关系不大

D、径流系数增大,对当地的气候也会产生一定的影响

参考答案:1、D

2、C

本题解析:

本题难度:一般

3、综合题 读“水循环图”,分析回答下列问题。

(1)填写图中水循环的环节名称。

A________,B________,C________,D________,E________,F________。

(2)三种循环类型共同具有的环节是________和________。

(3)使陆地水资源不断得到补充的是________循环。

参考答案:

(1)降水?蒸发?水汽输送?植物蒸腾?地表径流?地下径流

(2)降水?蒸发

(3)海陆间

本题解析:

(1)本题考查水循环。水循环可分为海陆间循环、海上内循环、陆上内循环。水循环的主要环节有:蒸发、降水、水汽输送、地表径流、下渗、地下径流、植物蒸腾等。图中A是降水、B是蒸发、C是水汽输送、D是植物蒸腾、E是地表径流、F是地下径流。

(2)三种循环类型共同具有的环节是蒸发和降水。

(3)使陆地水资源不断得到补充的是海陆间水循环。

本题难度:简单

4、单选题 ? 物质由固态直接变成气态的过程叫升华。下图为“南极大陆和周边海区水循环与洋流运动示意图”,读图完成1—2题。

1、分别代表水循环蒸发和升华环节的是

[? ]

A、①⑤

B、③④

C、②④

D、③⑤

2、水循环⑥环节对地理环境的主要影响是

[? ]

A、降温减湿

B、形成“U”型谷地

C、形成冲积扇

D、促进全球能量转换

参考答案:1、B

2、B

本题解析:

本题难度:简单

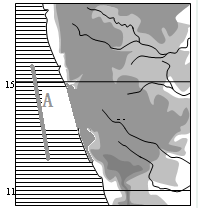

5、单选题 读某区域示意图,回答问题。

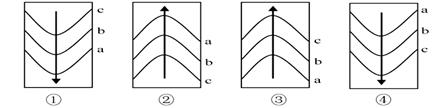

【小题1】图中A处的洋流应是下图中(图中A.B.c为等温线,a>b>c,箭头表示洋流流向)( )

A.① B.② C.③ D.④

【小题2】A处洋流的影响是( )

A.加快途经海轮航速

B.形成著名的渔场

C.使沿岸大气增温增湿

D.缩小海洋污染范围

【小题3】图示A沿岸地区的自然带类型是( )

A.亚热带常绿阔叶林带

B.亚热带常绿硬叶林带

C.热带草原带

D.热带荒漠带

参考答案:

【小题1】B

【小题2】B

【小题3】D

本题解析:

【小题1】由纬度位置和海陆位置可判断图示地区是南美洲西海岸。A处洋流应是秘鲁寒流,由南向北流。选B正确。

【小题2】寒流对沿岸地区减温减湿;顺流航行可加速,逆流航行可减速;洋流能加大污染的扩散;秘鲁寒流是上升流,形成了世界著名的渔场。选B正确。

【小题3】根据图示A处海陆位置和纬度分析,A本应形成热带草原气候,A沿岸受秘鲁寒流的影响,使沿岸地区减温减湿,A沿岸地带形成了热带荒漠带,C错D正确;地中海气候对应的亚热带常绿硬叶林带主要分布在30°-40°,B错;亚热带常绿阔叶林带主要分布在大陆东岸,A错。

考点:读图定位能力;寒暖流的判断;洋流对地理环境影响;自然带分布。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理答题模板《人地关系思想.. | |