1、单选题 某日我国一中学学习小组于当地正午前后持续测量该校旗杆影子,并记录了影子的长度和方向(旗杆的长度已知),利用该记录数据一定能推导出

A.日出的时间

B.正午太阳高度

C.当地的经度

D.当地的纬度

参考答案:B

本题解析:

记录了影子的长度和方向,并且知道旗杆的长度,则可以推出太阳高度,又学习小组于当地正午前后持续测量该校旗杆影子,则可以根据最短的影子测到数据算出正午太阳高度,由于该地的位置不确定,日出的时间、当地的经度和当地的纬度是不能推出来的。

本题难度:一般

2、单选题 岩石圈的范围是

A.整个地壳

B.地壳和地幔

C.地壳和上地幔

D.地壳和上地幔顶部

参考答案:D

本题解析:

本题考查岩石圈的范围。地幔中有一软流层,可能是岩浆的主要发源地。软流层以上的地壳和上地幔顶部被称为岩石圈。所以本题选择D选项。

本题难度:简单

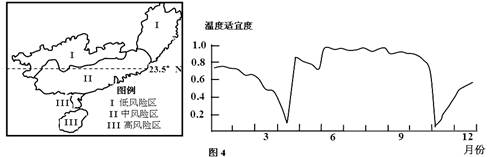

3、单选题 龙眼是典型的亚热带果树,气温高低直接决定其生长发育的适宜程度,因此可以用温度适宜度表示龙眼生长发育的风险状况。龙眼的温度适宜度随气温升高而增长,到达某一适宜值后,适宜度随气温升高迅速下降。读我国南方某些地区龙眼温度风险分区及各月龙眼温度适宜度变化图,完成题。

1.图中龙眼风险温度分区反映的地域分异规律是2.Ⅲ地区成为龙眼温度高风险区的原因可能是

1.图中龙眼风险温度分区反映的地域分异规律是2.Ⅲ地区成为龙眼温度高风险区的原因可能是

①春季气温偏高?②夏季气温偏低?③秋季气温偏低?④冬季气温偏高

A.以水分为基础的地域分异规律

B.以热量为基础的地域分异规律

C.垂直地域分异规律

D.以地表性质为基础的地域分异规律

E.①②

F.②③

G.①④

H.③④

参考答案:1. B

2. C

本题解析:试题分析:

1.直接根据图示判断:龙眼风险温度分区呈现出南北方向的差异,这体现了以热量为基础的地域分异规律。

2.比较图示的龙眼主要分布地区,海南岛纬度较低,故气温偏高导致风险偏高。

考点:本题考查等值线的综合分析和我国的区域地理。

点评:本题难度一般,解题的关键是能抓住图示的分布区差异的一般特征,并结合自然环境地域分异的基本规律,并能比较分析我国的区域气候差异的主要表现。认真读图寻找规律是解题的关键。

本题难度:简单

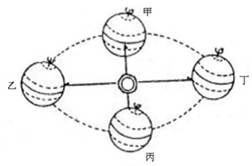

4、综合题 读所给“二分二至日地球位置”图,完成题目要求。

(1)乙节气时太阳直射在______纬线上, 此时北半球的昼夜长短状况是___________。

(2)丁节气时的名称是 正午太阳高度的纬度分布规律是________。

(3)代表北半球夏半年的是

A.甲→乙→丙 B.丙→丁→甲 C.乙→丙→丁 D.丁→甲→乙

(4)表示太阳直射点一直向北移动的是:

A.甲→乙→丙 B.丙→丁→甲 C.乙→丙→丁 D.丁→甲→乙

(5) 当地球位于乙位置时,下列说法正确的是

A. 北半球各地正午太阳高度达一年中最大值

B.哈尔滨的昼长大于广州的昼长

B. 北极圈及其以北地区有极夜

D.印度半岛上盛行东北季风

(6) 当地球运行在丙-丁时间断时,下列说法正确的是

A. 太阳直射点逐渐向北移动

B.北极圈内极夜范围逐渐增大

C. 地球公转速度逐渐变慢

D.我国北方地区进入春旱期

(7)在图中标出近日点及地球公转方向。

参考答案:(1)(2分)23°26′N(或北回归线) ,昼长夜短。

(2)(2分)冬至日, 由南回归线向南北两侧递减。

(3)(1分) A

(4)(1分)D

(5)(1分)B

(6)(1分)B

(7)(2分)画图略

本题解析:本题考查地球的公转。(1)根据图示的太阳直射点位置判断,乙位置太阳直射点位于北回归线上,故判断为北半球的夏至日,则北半球昼长夜短。(2)图示丁位置太阳直射点位于南回归线,故判断为北半球的冬至日,正午太阳高度的分布规律:自直射点向南北两侧递减,而此时的太阳直射点位于南回归线。(3)北半球夏半年是指直射点位于北半球的春分到秋分。(4)从冬至日到夏至日,太阳直射点始终向北移。(5)乙位置表示夏至日,正午太阳高度达一年中最大值的范围为北回归线以北地区;北极圈内出现极昼现象;夏季,南亚盛行西南季风;故选B项。(6)从丙到丁表示从秋分到冬至日,由于太阳直射点位于南半球,并向南移,故北极圈内的极夜范围不断扩大。(7)近日点位于冬至日过后几天,而公转方向呈自西向东。

本题难度:困难

5、单选题 英国天文学家研究发现地球自转速度愈来愈慢,最终可能导致的现象是

A.热带范围扩大

B.世界各地时差变小

C.昼夜温差变大

D.昼夜长短变化幅度增加

参考答案:C

本题解析:地球自转速度变慢,会使得昼夜交替昼长变长,昼长时间和夜长时间都在延长。白天温度变高,夜晚温度变低,昼夜温差增大。

本题难度:简单