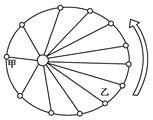

1、单选题 下图为地球公转轨道示意图。读图回答问题。

1.地球从甲运行到乙期间,重庆的正午太阳高度2.当地球在甲位置时

1.地球从甲运行到乙期间,重庆的正午太阳高度2.当地球在甲位置时

A.逐渐减小

B.逐渐增大

C.先减小后增大

D.先增大后减小

E.黄河流域进入汛期

F.南极昆仑站正值极夜

G.三峡水库处于蓄清期

H.潘帕斯草原处于枯黄期

参考答案:1. B

2. C

本题解析:试题分析:

1.根据地球公转方向(逆时针)可以判断该示意图为北极上空投影图,甲为近日点(1月初),此时太阳直射南半球,由甲到乙期间太阳由南半球向北移动,重庆的正午太阳高度逐渐增大。正确答案选B。

2.从图中可以判断地球在甲位置时,处于近日点附近,北半球为冬季,黄河流域为枯水期,南极昆仑站正值极昼时期,潘帕斯草原一片葱绿(南半球为夏季),因三峡水库处于枯水期,水量较小,流速较慢,水质较清。正确答案选C。

考点:主要考查了地球公转轨道示意图及地理现象的判断。

点评:本题难度适中。以地球公转轨道示意图为材料,要求学生熟练掌握地球公转轨道位置及地理现象的判断。

本题难度:困难

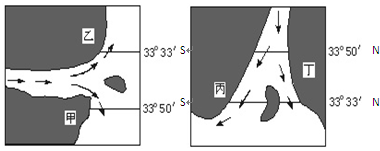

2、单选题 所给两幅图分别是两条大河的河口图,图中小岛因泥沙不断堆积而扩展,最终将与河的岸相连?

①甲岸?②乙岸?③丙岸?④丁岸

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

参考答案:C

本题解析:本题考查地转偏向力。图示甲乙位于南半球,故地转偏向力向左偏,故水流都向乙岸冲刷,说明泥沙淤积于甲岸,丙丁位于北半球,故地转偏向力向右偏,故水流都向丙岸冲刷,说明泥沙淤积于丁岸。

本题难度:简单

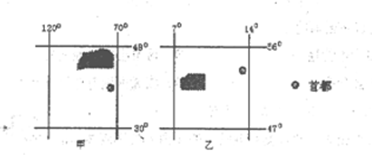

3、多选题 下列经纬网表示两个发达国家的主要区域范围,阴影部分为该国著名的工业区。据此完成问题。

1.对两国人口状况的叙述正确的是2.图中两工业区共同的区位优势是

1.对两国人口状况的叙述正确的是2.图中两工业区共同的区位优势是

A.甲国人口数量大于乙国

B.乙国外来务工人口多于甲国

C.甲国人口自然增长率快于乙国

D.两国人口密度均是东部大于西部

E.铁矿丰富

F.煤矿丰富

G.水源丰富

H.环境优美

参考答案:1. AC

2. BC

本题解析:1.根据图中的经纬网和其他信息判断:甲为美国,乙为德国。美国人口较多,自然增长率较高,德国自然增长率为负值,人口负增长。所以甲国人口数量大于乙国;甲国人口自然增长率快于乙国。所以本题选择AC选项。

2.甲图中是阴影是美国的东北部工业区,乙图中阴影是德国鲁尔区。两个区域都是世界著名的传统工业区。其共同的区位优势是煤矿丰富,水源丰富。德国鲁尔区铁矿资源不丰富,传统工业区环境污染严重。所以本题选择BC选项。

本题难度:简单

4、单选题 下表是冬至日四地日出日落时间(北京时间)表,据此回答下列问题。

1.四地按由南向北的顺序排列,正确的是2.四地中纬度最高的是3.表中③地位于②地的

A.②④①③

B.③②④①

C.①②③④

D.②③①④

E.①

F.②

G.③

H.④

I.东南方

G.西北方

西南方

东北方

参考答案:1. A

2. C

3. D

本题解析:试题分析:

1.昼长=日落时间-日出时间,故四地昼长分别为11:30、14:00、9:20、13:20。冬至日,北半球昼短夜长,纬度越高,昼越短;南半球昼长夜短,纬度越高,昼越长。故四地按由南向北的顺序排列为②④①③。

2.据上题可知,①、③在北半球,②、④在南半球。比较纬度,把四地放南半球或北半球。南北半球纬度相同的,一点的昼长等于另一点的夜长(),在此放南半球比较纬度,据原理,①、③在南半球对应的点昼长为12:30、14:40。四地昼长比较,③对应点纬度最高,也说明③地纬度最高,故C。

3.当③、②日出时它们同在晨线上,根据两地的日出时间和昼夜长短情况两地位置大概如下:

故选D。

考点:本题考查地球运动的地理意义

本题难度:一般

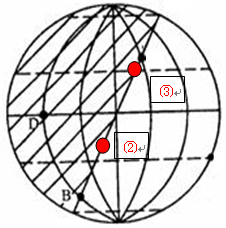

5、单选题 2008年9月25日21时10分,神舟七号飞船在酒泉卫星发射中心成功升空。9月27日16时59分,航天员翟志刚成功出舱,实现中国历史上第一次太空行走。上图是翟志刚太空漫步照片。根据以上资料完成下题。

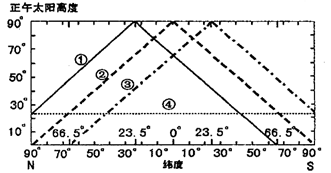

1.翟志刚出舱时观察到的现象最可能是2.当“神七”飞船遨游太空时,全球不同纬度上正午太阳高度分布最接近右图中的

1.翟志刚出舱时观察到的现象最可能是2.当“神七”飞船遨游太空时,全球不同纬度上正午太阳高度分布最接近右图中的

A.手中的五星红旗迎风招展

B.阳光灿烂,天空蔚蓝

C.太阳照射下船体明亮

D.众多流星划过天幕

E.①

F.②

G.③

H.④

参考答案:1. C

2. B

本题解析:试题分析:

1.9月27日16时59分,航天员翟志刚成功出舱,观察到的现象最可能是太阳照射下船体明亮。因为16时59分已接近太阳落下,所以B、D是错误的。正确的是C。

2.2008年9月25日21时10分到9月27日16时59分,太阳直射赤道附近,全球不同纬度上正午太阳高度分布最接近右图中的②。

考点:主要考查了航天员翟志刚成功出舱时的现象和正午太阳高度的纬度分布。

点评:本题难度较小。要求学生熟练掌握航天员翟志刚成功出舱时的现象和正午太阳高度的纬度分布。

本题难度:困难