| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理知识点《地球运动及其地理意义》高频考点特训(2019年必看版)(二)

A.春分日到夏至日之间 B.夏至日到秋分日之间 C.秋分日到冬至日之间 D.冬至日到春分日之间 |

参考答案:

小题1:C

小题2:C

小题3:B

本题解析:

小题1:材料中的时间为“北京时间”,即东八区的区时,东经120°E的地方时。

小题2:11月17日,位于9月23日—12月22日之间,故公转轨道应位于秋分日到冬至日之间。

小题3:北京时间为东八区区时,纽约时间为西五区,西五区区时较东八区西面13个时区,故时间应较北京时间晚13个小时。故计算西五区区时为11月17日6时36分。

点评:本题难度较低,学生只要掌握北京时间的含义、地球公转轨道上二分二至日的之间;掌握区时计算的一般方面:所求区时=已知区时+时差,东加西减。

本题难度:简单

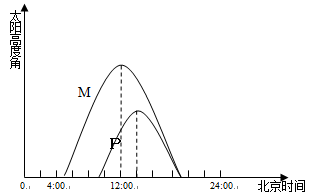

2、单选题 读“6月某日,M、P两地的太阳高度角示意图”,完成下列问题。

小题1:关于两地方向的判断正确的是

A.M在P东北方向

B.M在P西北方向

C.M在P东南方向

D.M在P西南方向

小题2:关于图中M、P两地共同点的叙述,最有可能的是

A.区时相同

B.同在西半球

C.线速度相同

D.同在大陆西岸

参考答案:

小题1:A

小题2:C

本题解析:

试题解析:

小题1:通过读图,考查学生运用知识能力。分析图的信息:①在6月份,太阳直射北半球,北半球昼长夜短,南半球昼短夜长,故M在北半球,P在南半球(日出和日落太阳高度角为0);②太阳高度角最大时(当地地方时12时),故M和北京时区的中央经线同为120°E,而当北京时间为13时,P地13时,故P地的经度为130°E。综上选A。

小题2:根据上题的判断,M和P经度分别为120°E、130°E,排除A、B、C,由于M、P一北一南,最可能它们的纬度数相同,故线速度相同。选C。

本题难度:一般

3、单选题 图为某时刻的晨线位置示意图,读后回答各题。

小题1:这一天最接近

A.劳动节

B.教师节

C.国庆节

D.元旦

小题2: ①、②、③地的地方时

A.①地的最早

B.②地的最早

C.③地的最早

D.三地相同

小题3:此时,纽约时间(西五区)时间为

A.3点

B.16点

C.17点

D.18点

小题4:关于①、②、③地这一天的昼长的判断,正确的是

A.①地昼最长

B.②地昼最长

C.③地昼最长

D.三地相同

小题5:关于这一天正午太阳高度的判断,正确的是

A.① > ②

B.① > ③

C.① = ③

D.① < ③

参考答案:

小题1:D

小题2:D

小题3:C

小题4:C

小题5:D

本题解析:本题考查局部晨昏线图的综合分析。

小题1:图示晨线分布越往北昼长越短,故判断太阳直射点位于南半球,且晨线与经线大约呈近20°夹角,故判断接近冬至日(12月22日),故选D项。

小题2:同一经线上,地方时相同。

小题3:图示晨线与赤道的交点位于120°E,则地方时为6点,则计算西五区时间,较120°E晚13个小时。

小题4:图示太阳直射点位于南半球,则越往南昼越长。

小题5:图示正午太阳高度的分布规律:自南回归线上两侧递减,而③地的纬度未知,故②③两地的正午太阳高度不能比较,但①③纬度相同,故① < ③。

点评:适合高一应用。

本题难度:简单

4、单选题 我国沿海某省一个课外小组某日测得当地日出、日落时间分别为北京时间6:40、16:40。据此回答下面问题1.该地的经度约为2.该日可能在:

A.120°E

B.125°E

C.115°E

D.110°E

E.11月

F.9月

G.7月

H.5月

参考答案:1. B

2. A

本题解析:试卷分析:

1.根据当地的日出日落时间,可计算当地的昼长10小时,正午时间为北京时间11:40,而正午时间为当地12:00,即当地时间较北京时间早20分钟,说明当地位于北京时间的东面5°。

2.根据该地的昼长为10小时,我国沿海地区出现昼短夜长,故说明太阳直射点位于南半球,故可能为11月。

考点:本题考查时间问题计算。

点评:本题解题关键是能利用日出日落时间计算正午时间和昼夜长短。

本题难度:一般

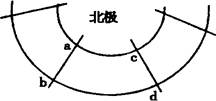

5、单选题 读图,判断正确的是(?)

A.b在d东方

B.d比a纬度高

C.c在b东北方

D.a比b昼夜长短变化小

参考答案:C

本题解析:根据图示中心极点为北极,故自转方向呈逆时针,从d点看b点与自转方向相反,为向西,A错误;a点距离北极点较d点近,故a点纬度较高,B错误;c点距离北极点较b点近,故c点位于b点的北面;从b点看c点,与自转方向一致,故c点位于b点的东面,故C项正确;a点纬度较b点高,故a点昼夜长短变化幅度较b点大,D错误。

点评:本题难度一般,学生只要掌握地球自转方向,利用经纬网判断方向的基本方法即可。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理答题模板《大气的热状况.. | |