| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理高频考点《人口增长与人口问题》试题强化练习(2019年最新版)(二)

A.生产力水平的提高 B.出生率的下降 C.死亡率的下降 D.医疗卫生条件的改善 参考答案: 本题解析:本题考查人口增长。 本题难度:一般 2、单选题 下图为“我国城乡15~64岁各种受教育水平人口比重图。”读图,回答下列问题。 |

参考答案:

小题1:B

小题2:D

本题解析:

小题1:认真阅读三个类型聚落的受教育人口比重可以看出,农村以初中及其一下文化程度为主;县镇则是以初中和高中文化程度为主;城市小学以下文化程度比重最小,大专以上比重最大,初中文化程度的和县镇相当。

小题2:提高农村人口的科学文化素质有利于农业现代化的发展,提高农村劳动效率,加快农村劳动力向城镇的转移,而对于劳动力数量和耕地面积影响不大,因而②③错误,D项正确。

本题难度:一般

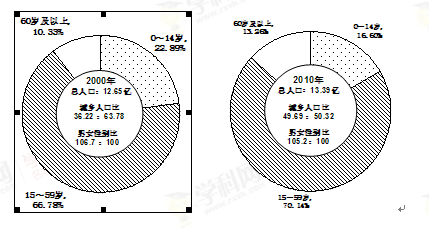

3、单选题 下图是我国2000年及2010年人口统计资料,下列叙述正确的是?

A.劳动力总数减少

B.性别比例渐趋均衡

C.城市化速度减慢

D.老年人口数量减少

参考答案:B

本题解析:

从图中可以读出,2000年到2010年,我国总人数增加,劳动力人口(15-59岁)比重增加,老年人口(60岁及以上)比重增加,所以,劳动力总数老年人口数量都在增加。城乡人口比例增加,说明城市人口所占总人口的比重增加,城市化速度加快。男女性别比大于100,并有所降低,性别比例渐趋均衡。

本题难度:一般

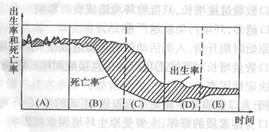

4、综合题 读人口再生产类型转变示意图和部分国家人口出生率、死亡率和自然增长率表,回答有关问题

| 国家 | 出生率(%) | 死亡率(%) | 自然增长率(%) |

| 韩国 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |

| 尼加拉瓜 | 3.7 | 0.6 | 3.1 |

| 中国 | 1.71 | 0.66 | 1.05 |

参考答案:

小题1:人口自然增长率?出生率-死亡率

小题1:高?高?低?原始

小题1:A、E? A因为死亡率高而自然增长率低;E因为出生率低而自然增长率低。

小题1:E? C? D?现代?出生率低?死亡率低?自然增长率低?计划生育?现代

本题解析:本题考查人口再生产模式。一般通过读图观察人口出生率、死亡率和自然增长率的特征来反映人口再生产模式。

小题1:斜线部分表示人口出生率和死亡率的差,为人口自然增长率;

小题1:读图反映A阶段的人口增长特征:高出生率、高死亡率和低自然增长率。判断为原始型人口再生产模式。

小题1:原始型和现代型人口再生产模式的人口自然增长率都低。但区别在于原始型人口再生产类型的特征为:高出生率、高死亡率、低自然增长率;可见自然增长率低,主要是由于死亡率高。而现代型的人口再生产模式的特征为:低出生率、低死亡率、低自然增长率;可见自然增长率低,主要是由于出生率低。

小题1:利用三国的人口增长的信息,判断其人口再生产的特征:韩国为“低—低-低”模式;尼加拉瓜为“高—低—高”模式;中国处于由“高—低—高”向“低—低—低”过渡,逐渐接近现代型。而我国的人口再生产类型的转变主要是由于我国实施了计划生育政策。

本题难度:一般

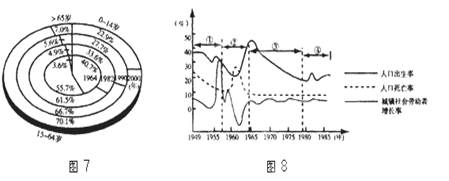

5、单选题 2010年11月1日O时开始,我国开始进行第六次人口普查。图7为近四次人口普查“中国各年龄段人口占总人口比重变化图”,图8为我国建国以来人口增长曲线图。读图回答问题。

小题1:读图7中有关我国1964~2000年人口增长状况的正确叙述是

A.大于65岁年龄段的认可增长数量最多

B.0~14岁年龄段人口比重持续增加

C.15~64岁年龄段人口增长数量最多

D.1990年我国己进人老龄化社会

小题2:下列关于图8中①②③④各阶段我国人口增长状况的说法正确的是

A.①时期,人口出生率大幅下降,导致人口自然增长率降低

B.②时期,人口生产处于低出生率、低死亡率、低自然增长率阶段

C.③时期,人口生产处于高出生率、低死亡率、高自然增长率阶段

D.④时期,经济的快速发展导致人口自然增长率下降

小题3:假设“人口自然增长率一城镇社会劳动者增长率=社会剩余劳动力增长率”。依据图8中信息,下列年份中,我国社会剩余劳动力的增长率最大的是

A.1958年

B.1963年

C.1966年

D.1982年

参考答案:

小题1:C

小题2:C

小题3:C

本题解析:本题考查我国的人口增长。

小题1:直接读图7即可。

小题2:结合我国出生率、死亡率和自然增长率的变化,图中①阶段为自然增长率增长的阶段;②阶段则为高出生率、高死亡率、较低的自然增长率阶段;③为高出生率、低死亡率、高自然增长率阶段;④阶段的自然增长率下降原因则为:计划生育政策。

小题3:人口自然增长率=人口出生率-人口死亡率;人口自然增长率一城镇社会劳动者增长率=社会剩余劳动力增长率;直接根据公式计算即可。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识大全《内力作用与地.. | |