| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理试卷《地球运动及其地理意义》试题预测(2019年最新版)(四)

A.除霉、增强太阳辐射 B.杀菌、增强紫外线辐射 C.防御霜冻、增强大气逆辐射 D.增加CO2含量、增强光合作用 参考答案: 本题解析: 本题难度:一般 2、单选题 济南某中学地理学习小组对当地每天的日出时间进行了持续观测与记录(见下图)。读图,完成下列问题。 |

参考答案:

小题1:D

小题2:D

本题解析:

小题1:首先要读出题干中暗含的信息——济南当地——北半球中纬度,日出时间越晚,说明昼长越短,最短为冬至日,即M为冬至日④,同理,反之,日出时间最早的N点为夏至日②;答案D正确;解该题,首先要掌握日出时间与日期的关系——夏半年,太阳直射北半球,北半球昼长夜短,日出就早,日落晚。夏至日直射最北,北半球昼长最长,日出最早;同理冬至日则相反。

小题2:图示a点到b点日出时间先是晚且越来越晚说明昼长越来越短,A错——日期应该是9月23日之后,太阳直射点先是向南移动,到b点日出早于6点,昼长夜短,日出6点至b点时段直射点向北移,C错;太阳直射点先南移后北移,正午影响先变长后缩短,B错,该时段位于9月23日之后,次年6月22日之前,所以D正确。

本题难度:一般

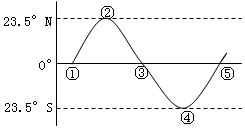

3、单选题 读“太阳直射点周年变化示意图”,回答24~25题:

小题1:当太阳直射点位于②点位置时

A.北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年最大

B.中国的东北平原开始播种春小麦

C.北半球正午太阳高度达一年最大

D.正常年份,我国的雨带已经北移到华北

小题2:图中

A.直射点在④处时,应是6月22日前后

B.直射点从①处移到⑤处,需要l恒星年

C.直射点位于①或⑤处时,都是北半球的春分日

D.直射点从②处移到④处期间,我国各地白昼逐渐增长

参考答案:

小题1:A

小题2:C

本题解析:

小题1:本题考查直射点的位置。春分日(3月21日前后)、秋分日(9月23日前后)太阳直射赤道,夏至日(6月22日前后)太阳直射北回归线,冬至日(12月22日前后)太阳直射南回归线。太阳直射点位于②位置,为夏至日,则北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年最大;中国的东北平原开始播种春小麦是在春季;6月下旬雨带正常位于长江中下游地区,形成梅雨。所以本题选择A选项。

小题2:直射点在④处时,应是12月22日前后,A选项错误。直射点从①处移到⑤处,需要l回归年,B选项错误。直射点位于①或⑤处时,都是北半球的春分日;直射点从②处移到④处期间,太阳直射点向南移动,我国昼渐短,D选项错误。所以本题选择C选项。

本题难度:简单

4、综合题 甲图是一幅“以极点为中心的光照图”,虚线分别表示回归线和极圈。读图完成下列问题。(10分)

(1)甲图中太阳直射点的纬度是?,日期大约为?月?日前后。

(2)此时A、B、C三点中白昼最长的是 。

(3)甲图中ED表示 线,DC表示 线。(晨、昏)

(4)此时全球正午太阳高度的分布规律是 。?

(5)在乙图中画出此时另一个半球的光照情况,要求:①用箭头表示自转方向,②画出晨昏线,③用阴影表示夜半球(3分)

参考答案:(1)23°26′S? 12? 22

(2)B?

(3)昏?晨

(4)从南回归线向南北两侧递减

(5)画图略(3分)

本题解析:本题考查晨昏线图的综合判读。

(1)结合甲图的晨昏线特征:晨昏线与极圈相切,南极圈内出现极昼,判断为北半球冬至日。

(2)冬至日,太阳直射点位于南半球则全球昼长的分布规律:越往南昼越长,越往北昼越短。故昼长最长的是最南的B点。

(3)结合自转方向,顺着自转方向:ED线即将由昼转为夜,表示昏线;顺着自转方向DC即将由夜转为昼,表示晨线。

(4)正午太阳高度的分布规律:自直射点(此时直射点为南回归线)向南北两侧递减。

(5)另一半球为北半球,自转方向呈逆时针,此时北半球的晨昏线特征:晨昏线与极圈相切,北极圈内出现极夜。

本题难度:一般

5、单选题 读图,完成问题。

2010年10月1日18时59分57秒,中国探月卫星“嫦娥二号”在西昌点火升空。该图为“嫦娥二号”绕月运行图。据此完成问题。

小题1:图中“嫦娥二号”与地球、月球组成的天体系统级别有(?) ?

A.一级

B.两级

C.三级

D.四级

小题2:“嫦娥二号”升空时,地球在公转轨道的位置是( ?)

参考答案:

小题1:A

小题2:B

本题解析:

小题1:结合图示“嫦娥二号”和月球都围绕地球运行,故为同一级天体系统。

小题2:10月1日,地球公转应位于秋分日—冬至日之间,根据图示的太阳直射点位置判断,A图中地球位于春分和夏至之间,B图中地球位于秋分和冬至之间,C图中地球位于春分和夏至之间,D图中地球位于冬至与春分之间。

点评:本题解题的关键是能利用图示的天体关系和公转轨道图判断天体系统和二分二至日的位置。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理答题模板《人地关系思想.. | |