1、单选题 读 “地球圈层结构示意图”,回答下列问题。

1.图中所示的圈层A、B、C依次为2.对于图示圈层说法正确的是

1.图中所示的圈层A、B、C依次为2.对于图示圈层说法正确的是

A.水圈、生物圈、岩石圈

B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈

D.生物圈、水圈、岩石圈

E.大气圈是地球生命存在的唯一必要条件

F.生物圈的范围涉及岩石圈、大气圈和水圈

G.水圈是地球外部圈层中最活跃的圈层

H.岩石圈、大气圈、水圈、生物圈共同组成了地球的外部圈层

参考答案:1. D

2. B

本题解析:试题分析:

1.由于图示告诉了我们大气圈的位置,结合其他圈层的特点,就可做出判断。A圈层渗透于其他圈层,为生物圈;C位于最底层,为岩石圈,B是水圈。所以D项正确。

2.大气圈并非地球生命存在的唯一圈层,A错误;生物圈是地球外部圈层中最活跃的圈层,C错误;岩石圈属于内部圈层,D错误。

考点:本题主要考查地球的外部圈层结构。

本题难度:简单

2、单选题 ? 45°纬线穿越图示地区,a为经线,某大陆L地的观测者于3月21日10时(L地地方时)看到太阳从山顶M升起,此时北京时间为2:00点。 据此完成1—3题。

1、M位于L的

[? ]

A、正东

B、东北

C、西南

D、东南

2、若观测者从L地沿图上虚线步行至M,那么观测者步行的距离约为

[? ]

A、1260米

B、1720米

C、1830米

D、2410米

3、太阳从山顶M升起时

[? ]

A、L地与北京处于同一天

B、L地麦苗返青

C、泰晤士河畔夕阳西下

D、安大略湖夜蓦深沉

参考答案:1、D

2、B

3、C

本题解析:

本题难度:一般

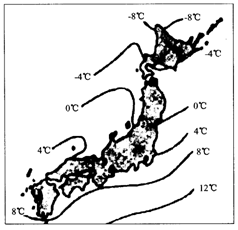

3、单选题 该图表示某区域等温线分布图,读图并结合相关知识回答1~3题。

1.该图所示的季节最有可能是2.有关图中等温线数据变化因素的分析正确的是3.关于图中等温线弯曲因素的表述,正确的是

1.该图所示的季节最有可能是2.有关图中等温线数据变化因素的分析正确的是3.关于图中等温线弯曲因素的表述,正确的是

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

E.海陆因素

F.纬度因素

G.地形因素

H.洋流因素

I.海陆因素

G.纬度因素

地形因素

洋流因素

参考答案:1. D

2. B

3. A

本题解析:1.根据海洋水温等温线分布,日本北部水温在0℃以下,温度较低,据此判断,改图所示季节最有可能是北半球冬季。所以选择D选项。

2.图中等温线数据变化的规律是,有南向北逐渐降低,或者说是由低纬度向高纬度逐渐降低,所以等温线数据变化的因素是纬度因素。所以选择B选项。

3.图中左侧日本海等温线向北弯曲,等温线弯曲处气温与同纬度相比气温较高,是因为附近有暖流经过,所以本题选择D选项洋流因素。

考点:本题考查了影响气温分布的因素。等温线随纬度变化方向更替是纬度因素,等温线弯曲可能是洋流因素,海陆气温不同,可能是海陆因素。

本题难度:困难

4、单选题 读某地等高线地形图(单位:米),回答问题。(14分)

(1)A点的海拔高度是________米。(2分)

(2)B处的地形部位是________。(2分)

(3)图中所画的①②③三处河流中,有一处错误,应该是________(填数字代码)。(2分)

(4)图中甲、乙是两处村落,甲村落位于乙村落的________方向;若甲、乙两村落图上相距5厘米,那么,两村落的实地距离是________千米。(4分)

(5)甲、乙两村落将来更有可能成为城市聚落的是________,判断理由是:________。(4分)

参考答案:

(1)600(2分)

(2)鞍部(2分)

(3)③(2分)

(4)西北;10(4分)

(5)乙;乙村落地形平坦,靠近河流,海拔较低,交通便利等(4分)

本题解析:

(1)图中等高距为100米,A点所在的等高线在500米等高线和700米等高线之间,所以为600米。

(2)B处位于两个山脊和两个山谷之间,地势较平坦,为鞍部。

(3)③处等高线向海拔低处凸起,为山脊地形,而河流发育在山谷中。

(4)图中方向为“上北下南,左西右东”。比例尺=图上距离/实地距离。所以,两村落的实地距离=5×200000÷100000(米)=10千米。

(5)甲处等高线密集,坡度较陡。而乙处处在河谷中,海拔较低,靠近河流且地形平坦,地势开阔。

考点:等高线地形图的判读。

本题难度:一般

5、单选题 该图是我国部分地区1951~1988年旱灾频次等值线图(单位:次),读图回答问题。

1.图中等值线M的值可能为2.我国旱灾多发区主要分布在3.图中①地的旱灾多发生在7~8月,其主要原因是

1.图中等值线M的值可能为2.我国旱灾多发区主要分布在3.图中①地的旱灾多发生在7~8月,其主要原因是

A.20

B.30

C.20

D.25

E.25

F.30

G.30

H.35

I.年降水总量少的地区

G.河流径流量小的地区

年平均气温高的地区

降水变化大的地区

河流径流量小

受高气压控制

地下水位下降

工业用水增大

参考答案:1. C

2. D

3. B

本题解析:本题考查我国的区域地理和等值线的综合分析。

1.与等直线M相邻的等值线的值分别为25,30,故M的值可能为25,30。

2.从华北地区旱灾多发可知,我国旱灾多发区主要分布在降水变化大的地区,其原因是季风的不稳定性造成的。

3.①地旱灾多发生在7~8月份,主要是副高控制下形成伏旱。

本题难度:一般