1、单选题 下图表示四种自然灾害持续时间对比示意:洪涝、干旱、火山喷发、地震,读图判断下题( )

下列说法正确的是(?)

A.①灾害多分布在板块的内部

B.②灾害目前无法进行有效监测

C.③灾害在我国主要分布在东部季风区

D.④灾害主要是夏季风进退异常造成的

参考答案:C

本题解析:

本题考查自然灾害的特征。地震持续时间最短,①为地震,②为火山,③为洪涝,④为干旱。洪涝灾害主要分布在我国东部季风区,夏季风的进退规律可以造成旱涝灾害,但旱灾形成的原因众多。所以本题选择C选项。

本题难度:简单

2、综合题 2004年12月26日当地时间上午8时,印尼苏门答腊岛海域发生海啸,席卷南亚、东南亚等多个印度洋沿岸国家,造成人员伤亡达25万多人。据此回答下列问题。(21分)

(1)比较A、B两个群岛的形成原因。

(2)在这次海啸中,许多西方国家并未在印度洋沿岸,但也有人员伤亡,这是为什么?

(3)引发本次海啸的主灾是什么?根据本次灾害的发生情况,反映了灾害具有什么特点?认识这些特点,对防灾减灾工作有何启示?

参考答案:(1)B为马尔代夫群岛,是珊瑚岛,由珊瑚虫的遗体堆积而成。A为安达曼群岛,是印度洋板块与亚欧板块相撞时,印度洋板块因位置较低,俯冲到大陆板块之下,亚欧板块受挤上拱,隆起成岛弧。

(2)①印度洋沿岸各国是世界著名的旅游胜地;②西方国家经济发达,有大量游客在这里休闲旅游。

(3)主灾是地震。特点:反映了各灾害之间有一定的关联性,即在一次灾害发生过程中,往往由一种原发性的主灾诱发其他灾害。

启示:在防灾减灾工作中,加强科学研究,建立灾情监测预警系统;加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系;当一种灾害发生时,及时做好诱发灾害的预防措施。

本题解析:岛屿的类型主要有三种:火山岛、大陆岛和珊瑚岛,在图中显示的B岛,地处赤道附近,在热带洋面上,面积较小,成群岛状分布,结合以前所学知识,不难判断出是珊瑚岛;A岛靠近消亡边界,地处亚欧板块与印度洋板块的交界处,属于板块碰撞隆起而形成的岛弧。不要以为海啸能够传递到西方国家,而是西方国家的游客来到这里,这与西方国家发达的经济,个人旅游活动的选择有关。本次的海啸是由海底地震引发的,这也反映了自然灾害的链发现象,只有正确认识到这一现象,才能从灾害的根源入手,做到全面防御,有效兼顾,制定出合理的措施。

本题难度:一般

3、综合题 意大利当地时间2009年4月6日凌晨3时32分(北京时间6日9时32分),意大利中部发生6.3级(最终确定)强震。地震震中位于阿布鲁佐省首府拉奎拉市附近地区,距首都罗马北部95公里处,且震源只有10公里(法新社更是援引意大利地质研究报道,震源深度仅5公里),罗马震感明显。目前已造成至少278人死亡,多处房屋倒塌损毁,数万人无家可归。经济损失非常惨重。(15分)

(1)地震发生过后(1分)

A.新加坡正午太阳高度渐高? B.北京昼长逐渐增长

C.南极臭氧层空洞越来越大? D.地球公转速度逐渐加快

(2)地震震级大小取决于

A.震源深浅? B.释放能量多少? C.破坏程度大小?D.震中距远近

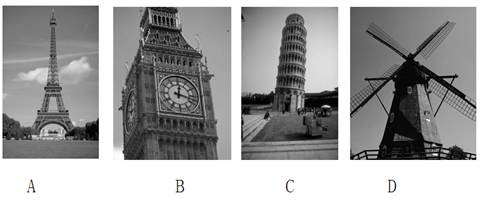

(3)下列哪一幅图分布在本次地震发生的国家

(4)破坏性地震一般是指

A.5级以下地震? B.3级以上地震? C.5级以上地震? D.3级至5级地震

(5)有关地震震级和地震烈度的正确叙述是

A.一次地震有多个震级和多个烈度?

B.一次地震有一个震级和多个烈度

C.一次地震有一个震级和一个烈度

D.一次地震有多个震级和一个烈度

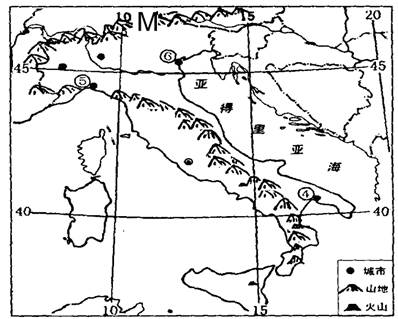

(6)意大利处在世界主要地震带?地震带上,并且处于?板块和?板块的交界处,所以地震频发。

(7)右图中M山脉为?,其成因是?。

(8)图中国家矿产资源贫乏,该国在④⑤⑥三个城市中的?(填写代码)利用当地?条件建立了大型钢铁工业基地。

(9)仔细阅读材料内容和图片内容,并结合已学过的相关地理知识,分析意大利本次地震损失惨重的原因?

参考答案:

1.B? 2.B? 3.C? 4.C? 5.B

6.地中海—喜马拉雅地震带?亚欧?非洲

7.阿尔卑斯山?亚欧板块与非洲板块碰撞挤压而成

8.④?便利的海洋运输

9.(1)意大利处于亚欧板块和非洲板块交界处,并且处在地中海—喜马拉雅地震带上,地震频发。

(2)震源很浅,损失巨大,震中区距离人口密集区太近。

(3)地震发生于当地时间凌晨,当时大多数居民仍处于睡梦之中,处于黑暗中的居民难以有足够时间和反应逃离。

(4)不少遇难居民死于房屋坍塌,而大量房屋坍塌则归因于这些建筑的抗震性差。拉奎拉市许多建筑的历史可以追溯到文艺复兴时期,根本不可能抵御持续约半分钟的地震。

本题解析:略

本题难度:简单

4、单选题 2013年4月20日四川雅安发生7.0级地震,造成近两百余人遇难、千余人受伤。据此回答题。

小题1:一般5级以上地震具有破坏性,破坏性地震发生时,人们有十几秒,最多三十几秒的时间逃生,人们只要掌握一定的知识,事先有一些准备,就可能抓住这段宝贵的时间,成功地避震脱险。地震发生时,下列避难方法错误的是

A.应立即关闭火源,如果起火应马上灭火

B.室内应打开门以确保出口

C.学生应该马上从教室里跑到操场等空旷地区

D.行驶中的车辆,勿紧急煞车,应减低车速,靠边停放。