| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点总结大全《地壳物质循环及地表形态的塑造》试题巩固(2019年最新版)(二)

A.页岩、石灰岩 B.砾岩、大理岩? C.砂岩、玄武岩 D.石英岩、花岗岩 参考答案: 本题解析:本题考查地质循环。 本题难度:一般 3、单选题 研究发现,长江干流江苏段河床在1985年前后平均冲淤状态发生了明显的转变,由淤积转变为冲刷。其主要原因是( ) 参考答案:D 本题解析:本题考查影响淤积与侵蚀的因素等相关知识,意在考查考生的分析、判读能力。流速下降,径流量减少,携带泥沙能力减弱,易于淤积;流域降水量减少,流入河流的流量减少,也易于淤积;而上游来沙量减少,原先淤积状况可能发生明显变化,由淤积转变为冲刷。因此选D。 本题难度:一般 4、单选题 读“某岛屿地质地貌结构示意图”。读下图完成下列各题。 |

参考答案:

【小题1】A

【小题2】D

本题解析:

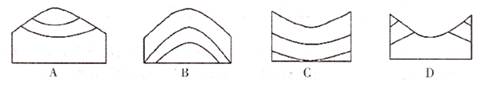

【小题1】图中岩层向上拱起,是内力作用形成的背斜构造。背斜顶部被侵蚀,形成谷地,是外力作用的结果。所以地貌形成的主要原因是内外力共同作用,A对。B、C、D错。

【小题2】结合前面分析,甲地岩层向上拱起,是背斜构造,A、C错。背斜顶部被侵蚀,形成谷地,B错,D对。

考点:地貌形成原因,地质作用类型,地形剖面图。

本题难度:一般

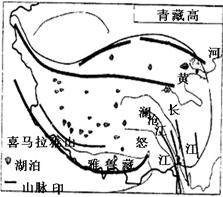

5、综合题 青藏高原是世界上最高的高原,被称为“世界屋脊”,地理环境独特。读图回答问题。(12分)

运用板块构造学说原理阐释青藏高原隆起的原因。简要说明青藏高原隆起对当地自然地理环境以及人类生产生活的影响。(12分)

参考答案:青藏高原位于亚欧板块和印度洋板块的消亡边界处,造成印度洋板块和亚欧板块的相互碰撞,印度洋板块不断向北推进,并不断向亚欧板块下插入,逐渐隆起形成世界最高的高原。(2 分)

自然地理环境方面:(任答三点,6分)

对地形的影响:地壳运动造成青藏高原地势高,平均海拔在4000米以上,高原上多大山,多雪山冰川。

对气候的影响:地势高,形成高寒气候,冬寒夏凉,高原上空气稀薄,光照充足,昼夜温差大。

对水文的影响:海拔高,青藏高原成为我国也是亚洲许多河流的发源地,周边河段落差大,水流湍急,水能资源丰富。

对资源的影响:高原上空气稀薄,大气透明度大,多晴天,使之成为我国太阳能资源最丰富的地区。位于板块交接处,也成为我国地热能资源最丰富的地区。

生产生活方面:(任答两点,4分)

对农业的影响:高寒气候造就了独有的高原河谷农业和高寒畜牧业,种植业以青稞为主,畜牧业主要以牦牛、山羊为主。

对人口、城市和经济的影响:高寒气候不适合人类居住,成为我国人口稀疏地区,城市分布少,人口、城市主要分布于河谷地区;经济不发达,旅游业是主要的发展方向。

对地域文化的影响:独特的气候,复杂的地形,形成了该地区有自己的民族语言和文字、能歌善舞的历史悠久的藏族文化。

本题解析:青藏高原位于亚欧板块和印度洋板块的交界处,而且两板块相对运动,向北向亚洲板块挤压,由此引起昆仑山脉和可可西里地区的隆起。随着印度板块不断向北推进,并不断向亚洲板块下插入,青藏高原在对此上升阶段中形成。青藏高原的形成并不是一次就完成的,其上升速度曾几度达到停止,但有时也非常迅速。一万年前其上升速度曾达到每年7厘米。

青藏高原的隆起,使海拔升高,形成高原,高原上多大山,多雪山冰川,成为我国众多大江大河的发源地。与其周围大气的热力差异形成了冬夏相反的盛行风(或高原季风);即冬季高原面上出现冷高压,气流从高原向四周流动;夏季高原面上出现热低压,气流从四周流向高原。高原地形,海拔高,空气稀薄,成为我国太阳能资源最丰富的地区。位于板块交接处,也成为我国地热能资源最丰富的地区。

农业分布:在部分河谷地带形成了种植业,如湟水谷地、拉萨河谷地等区域

主要原因是由于河谷地带地势相对较低,气温相对较高,有灌溉水源;在其他海拔较高区域形成了高寒畜牧业,其主要原因是这些地区地势高,年均温低,只适合牧草生长,从而形成了以畜牧业为主的农业生产方式。

人口、城市和经济:自然条件较差,多分布在农业生产发达的河谷地区。

地域文化景观有:服饰方面,服饰以掉袖藏袍为主,适应当地昼夜温差大的气候特点;民居方面,民居以石彻碉房或藏式帐篷为主,这与当地年均温较低的气候有关

考点:青藏高原的自然特征和人文特征

点评:本题考查了青藏高原的自然特征和人文特征。本题的关键是对中国地形比较熟悉,该题主要结合我国地形图,回顾初中地理的中国地形图,这里主要是青藏高原分布图,依据这个考察我们对我国地形地貌的了解程度,其中不同河流的分布,图中涉及到黄河、长江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江,可以回答气候特征及成因。当地为高原气候所以农业生产分布在海拔较低的河谷地带:雅鲁藏布江谷地和湟水谷地。形成当地有特色的藏族文化。依此回答问题即可。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理必备知识点《自然环境的.. | |