| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点复习《自然灾害与防治》试题预测(2017年最新版)(四)

A.群发性 B.随机性 C.突发性 D.链发性 |

参考答案:小题1:A?

小题2:D?

小题3:D

本题解析:试题分析:小题1:根据海陆轮廓判断,图示地震的震中位于苏门答腊岛附近海域,是发生在印度尼西亚的大地震。位于亚欧板块与印度洋板块之间,A对。

小题2:结合前面分析,此次地震引发罕见的强烈海啸,表明地质灾害具有链发性特点,D对。群发性是多种灾害一起发生,A错。没有随机性特征,B错。海底地震引发海啸是规律性的,不是突发性的表现,C错。

小题3:遇到地震,避震的方法很多,在家里,可躲在结实的床、桌子下,①对。在影剧院,人员密集,不可能迅速离开剧院,到室外开阔空地,应先躲在椅子下面,②错。在教室里,可躲在书桌下或墙角处,注意避开电源位置,③对。在室外要远离高层建筑、烟囱、桥梁等,④对。所以D对。

本题难度:简单

2、单选题 造成虫害增多的人为因素不包括(???)

A.土壤肥力条件改善

B.大棚蔬菜的大面积种植

C.厄尔尼诺导致气候变化

D.长期使用化肥农药

参考答案:C

本题解析:本题考查自然灾害及生物灾害的成因。厄尔尼诺导致气候变化主要是自然原因,与人类活动的关系尚不明确。所以本题选择C选项。

本题难度:简单

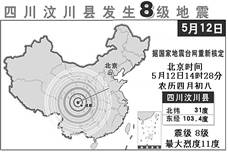

3、单选题 2008年5月12日14时28分,在四川汶川县(北纬31度,东经103.4度)发生8级地震。重庆、湖南、湖北、山西、陕西、河北、北京等地都有明显震感。据此回答1~4题。  1.关于5月12日汶川地震,叙述错误的是2.关于人类活动与地震关系的叙述,正确的是3.提高房屋的抗震强度属于????????????????????????????????

1.关于5月12日汶川地震,叙述错误的是2.关于人类活动与地震关系的叙述,正确的是3.提高房屋的抗震强度属于????????????????????????????????

①?减少人自身的易损性???????????????

②?通过改变土地利用类型减少易损性

③ 工程措施减少易损程度?????????????

④ 增加地表环境的稳定性4.社会经济基础雄厚、政治稳定的地区,能够“缩小”灾情,主要是因为

①?有能力建设防灾系统???????????????

②?灾害发生时能迅速救援?

③ 能够把自然灾害消灭在萌芽状态?????

④ 能得到国际社会的援助

A.释放的能量约为6级地震的900倍

B.北京高楼居民比底层居民更能感觉震动

C.震源较浅是破坏程度大的重要因素

D.与通海大地震、唐山大地震同属一个地震带

E.地震发生的原因都与人类活动有关

F.人类活动诱发的地震多为破坏性地震

G.发生在海底的地震不会对人类活动产生影响

H.人类可以通过适当的措施减轻地震的破坏程度

I.①②

G.②③

①③

②④

①②

③④

①③

②④

参考答案:1. D

2. D

3. C

4. A

本题解析:本题考查地震。

1.唐山大地震位于华北地震区;而通海地震和汶川地震属于西南地震区。故D项叙述错误。

2.人类可以通过地震预报,加强房屋的抗震强度等措施减轻地震的破坏程度。故选D项。

3.提高房屋的抗震强度属于减少人自身的易损性以及通过工程措施减少易损程度。

4.经济越发达,抗灾能力就越强,就能建立良好的防灾系统以及及时的救援。

本题难度:困难

4、单选题 该图为我国某年2月旱灾(阴影区域)分布示意图。读图完成问题。 1.受此次旱灾影响最严重的农作物是2.缓解该区域旱情应采取的合理措施是??

1.受此次旱灾影响最严重的农作物是2.缓解该区域旱情应采取的合理措施是??

①减少工业用水量? ②发展节水农业? ③大力开发地下水

④实行跨流域调水? ⑤培育耐旱作物品种? ⑥迁移人口

A.水稻

B.甜菜

C.春小麦

D.冬小麦

E.①③⑤

F.②④⑤

G.①②⑥

H.③④⑥

参考答案:1. D

2. B

本题解析:试题分析:

1.题干说的是2月份的旱灾,在冬季里影响农作物,在四个选项中只有冬小麦在冬季里存在,故选D。

2.图示地区的旱灾,要缓解旱情,应采取的合理措施,不能减少工业用水量;但可以发展

节水农业;不能大力开发地下水,会导致地面沉降;可以实行跨流域调水、培育耐旱作物品

种;故选B。

考点:本题组考查旱灾的分布及治理措施

点评:本题组旱灾的治理措施是水资源不足产生的,可分为开源和节流两方面,另外还可考

查干旱的原因。

本题难度:简单

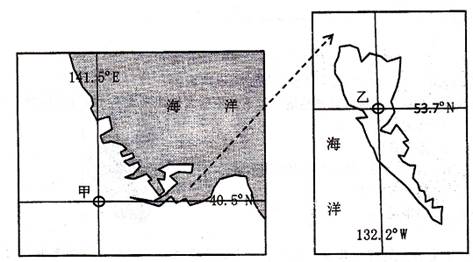

5、综合题 阅读相关材料及示意图,并完成下列各题。

材料一?? 2011年3月11日14时46分(北京时间13时46分)发生在西太平洋国际海域的里氏9.0级地震,震中位于38.10N,142.60E,震源深度约20公里。甲国气象厅随即发布了海啸警报,称地震将引发约6米高海啸,后修正为10米。根据后续研究表明,海啸最高达到23米。

(1)试述甲国东部海岸海啸多发的原因。(6分)

材料二?? 2012年3月24日,去年在海啸中失踪的一艘甲国渔船出现在乙国境内,距离乙国夏洛特皇后岛西北只有120英里(193公里)。

材料三??下图为该渔船海啸发生前与发生一年后所在位置示意图。

(2)请分析此次事故中,甲附近海区渔船漂移到乙附近海区的原因及路径。(6分)

(3)引发该次海啸的震级与引发印度尼西亚大海啸的震级相当,但海啸造成的人员伤亡却少得多。结合所学知识,分析此次海啸造成甲国人员伤亡较少的主要人文原因。(6分)

(4)如果在甲地附近海岸布局核电站,试对其区位进行利弊分析。(8分)

参考答案:

(1)甲国东部紧邻太平洋与亚欧板块交界处(环太平洋地

本题解析:试题分析:

(1)根据经纬度判断,甲国位于亚洲东部,东部紧邻太平洋与亚欧板块交界处,处于环太平洋地震带,经常发生大地震。甲国海岸线曲折,加上海底地形的影响,海浪叠加,发生海啸的机率较大。

(2)渔船漂移到乙海域,说明海啸使渔船遭到严重破坏,渔船在无人驾驶下随洋流漂移。其移动路径随洋流移动,先随北太平洋暖流由甲附近海区向东漂移越过太平洋,再随阿拉斯加暖流向北漂移到乙附近海区。

(3)根据经纬度判断,甲国是日本,社会经济发达,防灾设施完善,灾害预警及时,救灾效率高。海啸灾害多发,国民教育中非常重视灾害防治教育,教育效果好。该国多发地震与海啸,国民有较丰富的抗灾经验。

(4)该国能源缺乏,在甲地附近海岸建设核电站,可缓解该国的常规能源不足问题。甲地紧邻人口密集区与工业发达区,市场能源需求量大。这是有利区位条件。

甲地附近靠海太近,易受地震、海啸侵害。一旦发生核事故,在人口密集区可能造成人员的严重伤害。这是不利的区位条件。

本题难度:一般

|

||

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | ||

| 下一篇:高考地理答题模板《地图》试题特.. | ||