| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点复习《地球与地图》考点强化练习(2017年押题版)(六)

A.M和N B.M和P C.N和P D.N和Q |

参考答案:

【小题1】B

【小题2】C

【小题3】A

本题解析:

【小题1】图示区位于朝鲜半岛南部,P地位于西部平原地区,Q地位于东部山地区,两地的纬度相似,但地形不同,海拔高度不同,山地气温低,花开日期晚,B对。降水、土壤、纬度不是影响花期的主要因素。

【小题2】根据等值线的递变规律,M日期可能是4.2-4.4或4.6-4.8,N的日期可能是4.4-4.6或3.31-4.2,P地日期是4.2-4.4,Q日期是4.6-4.8。所以日期相同的可能是N和P,M和Q,所以C对。

【小题3】赏花期间,北半球是夏半年,日出东北方向,所以日出时,P地樱花树的影子朝西南方向,A对。正午时,P地樱花树的影长逐日缩短,B错。P地昼长夜短,且昼渐长夜渐短,C错。P地花期结束时,太阳直射点将继续向北移动,D错。

考点:影响花期的因素,等值线图判读,地球运动的特征,昼夜长短、日出方向等变化。

本题难度:一般

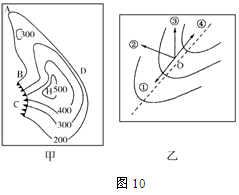

2、单选题 读图10,回答问题。 1.图中若甲图为某山区等高线地形图(单位:米),且该地多岩崩和泥石流等地质灾害,图中最易发生泥石流灾害的地点是2.若乙图为甲图中某地等高线的一部分,实线为等高线(单位:米),虚线为泥石流路线,某游客此时正好位于O点,则其正确的逃生路线是图中①~④中的哪一条路线3.若救护直升机位于甲图中山顶H处,被困游客位于A、B、C、D四点中的何点,才能被救护人员直接观测到

1.图中若甲图为某山区等高线地形图(单位:米),且该地多岩崩和泥石流等地质灾害,图中最易发生泥石流灾害的地点是2.若乙图为甲图中某地等高线的一部分,实线为等高线(单位:米),虚线为泥石流路线,某游客此时正好位于O点,则其正确的逃生路线是图中①~④中的哪一条路线3.若救护直升机位于甲图中山顶H处,被困游客位于A、B、C、D四点中的何点,才能被救护人员直接观测到

A.A地

B.B地

C.C地

D.D地

E.①

F.②

G.③

H.④

I.A点

G.B点

C点

D点

参考答案:1. B

2. B

3. B

本题解析:本题考查地图的综合运用。

1.泥石流主要形成在山谷中。

2.若乙图表示泥石流发生的地形,则表示该处为山谷,则图中等高线值自西南向东北递减。正确的逃生路线应沿着山坡向上。

3.BH之间没有凸起的局部地形,且地形分布特征:上部坡陡,下部坡缓,故从山顶向下,视野不会被阻挡。

本题难度:简单

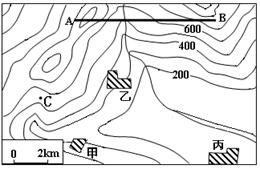

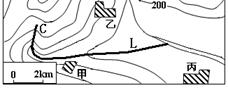

3、综合题 如图I为我国河南省某地等高线图,读图I回答下列问题。(12分)

I II

(1)请在图I中画出源于C地的河流。(2分)

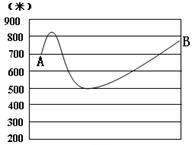

(2)请在图II中画出沿AB线的地形剖面图(在图中要标明起迄点A、B)。(3分)

(3)甲、乙、丙三个乡村聚落,最有可能发展为城市的是哪一个?其主要原因是什么?(3分)

(4)若本区域山地、丘陵中的植被遭到严重的破坏,对河流水文特征主要有哪些影响?(4分)

参考答案:(1)(见图中较粗的线L)(2分)

(2)(见图)(A、B点的海拔高程正确得1分;最高、最低点标点正确1分;大致趋势正确得1分,共3分)

(3)丙(1分) 地势平坦(1分);靠近河流(或交通便利,供水充足。)(1分)

(4)(水土流失加重导致)河水含沙量增大(2分);径流季节变化更大(或可能导致枯水季节水源枯竭,而汛期水位将明显高出正常年份)(2分)。

本题解析:本题考查等高线地图。(1)河流位于山谷,等高线符合“凸高为低”。(2)注意A、B点的海拔高程和AB连线的最高、最低点和整体大致趋势。(3)图示丙位于平原地区,地势平原,且位于河流沿岸,地理位置最为优越。(4)若山区植被破坏则水土流失严重,故影响河流的含沙量和泥沙淤积影响河流径流量的变化。

本题难度:一般

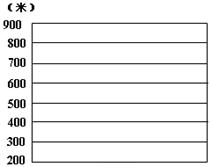

4、单选题 下图为我国某地等高线地形图,读图完成下列各题。

【小题1】图示区域内M悬崖最大相对高差可能为( )

A.99米

B.149米

C.199米

D.201米

【小题2】该地区的主要地形类型为( )

A.山地

B.丘陵

C.低缓高原

D.平原

参考答案:

【小题1】C

【小题2】B

本题解析:

【小题1】悬崖的相对高度H取值范围,(n-1)d=<H=<(n+1)d,n为相交的等高线的条数,d为等高距,该图中M悬崖有3条等高线相交,等高距为50米,则悬崖的相对高度在100至200米之间,取最大的可能,即接近200,所以本题C正确。

【小题2】图中等高线较为密集,起伏较大,有系列的闭合等高线为小山丘,高度不大,海拔多在200至500之间,故为丘陵地形,所以本题B正确。

考点:本题主要考查等高线、地形剖面图、等值线图。

本题难度:一般

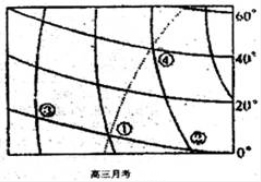

5、单选题 图中虚线是地球公转到近日点附近的晨昏线,①点以西是东半球,①点与②③两点间的最短距离均约为3330km,回答下题。 1.图中③点的经度是2.此时北京时间是3.图中④点的昼长约为

1.图中③点的经度是2.此时北京时间是3.图中④点的昼长约为

A.160°E

B.130°E

C.180°E

D.170°E

E.15点20分

F.2点40分

G.14点20分

H.3点20分

I.8小时

G.16小时

6小时

12小时

参考答案:1. B

2. D

3. A

本题解析:本题考查地图。根据虚线是地球公转到近日点附近的晨昏线,即1月初附近,由于太阳直射点位于南半球,故昼夜长短的分布规律:越往北昼越短,判断图示晨昏线为晨线;①点以西是东半球;判断①的经度是160°E;①点与②③两点间的最短距离均约为3330km,确定①点与②③的经度差为30°;

1.计算③点的经度:①点的经度减30°。

2.根据①(160°E)为晨线与赤道的交点,即地方时为6时,计算北京时间(120°E)=6时-2小时40分;选D项。

3.根据④地此时的地方时即为当地的日出时间;根据①地地方时6时,计算④地地方时为8时;再根据当地日出时间8时,确定昼长8小时。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理试卷《地球运动及其地理.. | |