| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点大全《区域生态环境的建设》考点预测(2017年强化版)(八)

A.东侧 B.南侧 C.北侧 D.西侧 |

参考答案:

小题1:B

小题2:A

小题3:B

本题解析:

小题1:亚马逊平原的热带雨林是由于终年受赤道低压带控制,故终年高温多雨,其降水类型适于对流雨。

小题2:结合图示的指向标可判断,南美洲位于太平洋的东侧。

小题3:亚马孙热带雨林具有强大的环境功能,对全球环境至关重要,影响着人类的生存。

点评:本题难度不大,学生只要能抓住图示的空气运动、指向标等基本信息,结合亚马逊热带雨林的成因和强大的生态环境效益分析。

本题难度:一般

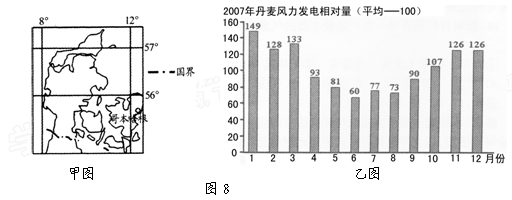

2、单选题 截止2007年,世界市场30%以上的风电设备来自丹麦。2007年该国的国家电网中,风能发电所占比例达到22%,预计2025年将达到50%。读图8,甲图为“丹麦地理位置示意图”,乙图为“2007年丹麦所有风力发电机组一年中风力发电量的变化图”,完成18题。

丹麦发电量发生季节变化的原因可能与哪一因素有关

A.太阳直射点的南北移动

B.海陆热力性质差异

C.北大西洋暖流的减弱

D.风向的季节变化

参考答案:A

本题解析:

本题考查全球气压带和风带的移动。根据乙图所示:丹麦的风力发电冬季大于夏季,主要与太阳直射点的位置移动导致气压带风带位置移动有关。夏季太阳直射点位于北半球,风带向北移动,丹麦的风速较小。冬季风速较大。所以本题选择A选项。

本题难度:一般

3、综合题 阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一:中国—中亚天然气管道起始于土库曼斯坦—乌兹别克斯坦边境,经乌兹别克斯坦、哈斯克斯坦到达中国霍尔果斯。经西安、南昌,南下广州,东至上海,加上若干条支线,管道总长度超过7 000 km。建成后,土库曼斯坦将在30年内每年向中国提供300亿立方米天然气。

材料二:下图是中国——中亚天然气管道及中国西气东输线路图。

(1) 从土库曼斯坦——乌兹别克斯坦边境到达中国霍尔果斯的这条天然气管道,穿越地区的生态环境非常脆弱,天然气管道沿线主要的生态环境问题是。(4分)

(2) 简述中国与中亚进行能源合作的有利条件。(4分)

(3) 简述中国——中亚天然气管道的建成对中国产生的有利影响。(6分)

参考答案:

(1)荒漠化、次生盐碱化、水资源紧缺。(每点2分,任答两点4分)

(2)地缘相近,能源跨区域调配线路短,安全性好; 中亚能源资源丰富,而中国能源资源紧张,市场广阔。(4分)

(3)增强能源安全;?改善我国能源消费结构;?缓解东部地区能源紧张的局面;?缓解东部大气污染状况。(每点2分,任答三点6分)

本题解析:

(1)读图,从土库曼斯坦—乌兹别克斯坦边境到中国霍尔果斯的这条天然气管道,穿越地区主要位于大陆内部,属于温带大陆性气候,降水少,蒸发多,生态环境非常脆弱。不合理的人类活动容易引发荒漠化、次生盐碱化、水资源紧缺等生态环境问题。

(2)中国与中亚地区地缘相近,陆上相邻,能源跨区域调配线路短,安全性好。 中亚能源资源丰富,而中国能源资源供应紧张,双方能源合作的市场广阔。

(3)中国——中亚天然气管道的建成,有利于增强中国的能源安全, 缓解东部地区能源紧张的局面,改善我国能源消费结构,减少煤炭的使用量,从而 缓解东部大气污染的程度,改善大气的质量。

本题难度:一般

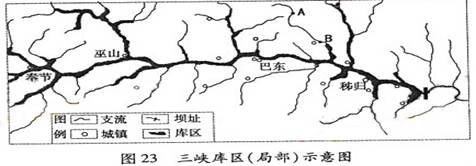

4、综合题 根据下列材料回答问题

三峡工程蓄水后,峡江急流变成“平静湖水”(图23)。随着大坝的建成运行,库区环境问题备受社会各界关注。据国家环保局通报,目前库区水质较好。但库区上游及其沿岸支流城镇的废水、固体废弃物非达标排放现象仍然严重,每年有大量生活垃圾随流水进入库区,某县曾在4天内捞起的漂浮物就达100多吨。

小题1:图23中,某支流上A、B两处水质较差的是哪处?如果该现象具有一定普遍性,试说明原因。

小题2:漂浮物对库区的主要危害有哪些?

小题3:从源头控制的角度,采取哪些环境管理措施可以解决库区漂浮物问题?

参考答案::

小题1:B处。

原因:库区两岸支流地区城镇工业、生活等污水排放,其下游受到库水顶托,水流相对变缓,致使污水富集,水质变差。

小题2:危害三峡工程安全;影响旅游景观;阻碍航运。

小题3:加强宣传教育,提高公众环保意识;以及利用各种手段(法律、行政、经济等)制止乱倒垃圾行为;对城乡垃圾进行集中收集;采用各种技术进行分类处理、利用。

本题解析:

小题1:结合图和材料分析

小题2:考察污染物对周围环境的危害

小题3:法律手段经济手段技术手段均可

本题难度:简单

5、多选题 我国的森林覆盖率较低,但人工林保存面积居世界第一位。国家大力推行“退耕还林”政策的直接目标是

[? ]

A、增加木材产量

B、调整农业结构

C、提高生态质量

D、提高农民收入

参考答案:BC

本题解析:

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识点总结《区域地理环.. | |