|

|

|

高考地理知识大全《地壳物质循环及地表形态的塑造》在线测试(2017年最新版)(四)

2017-08-07 09:46:49

来源:91考试网

作者:www.91exam.org 【 大 中 小】

|

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、单选题 图6我国某地区典型地貌,读图完成12~13题。

小题1:与图中所示地区山体岩石、地貌类型及其形成的外力作用对应的是?(?)

A.石灰岩、球状风化地貌、风力作用

B.花岗岩、流水沉积地貌、流水作用

C.大理岩、风力侵蚀地貌、风力作用

D.石灰岩、喀斯特地貌、流水作用

| 小题2:图中的景观在以下哪一地形区中广泛分布?(?)

A.青藏高原

B.长江中下游平原

C.云贵高原

D.四川盆地

参考答案:

小题1:D

小题2:C

本题解析:本题考查外力作用形成的地貌。

小题1:图示反映桂林山水,属于喀斯特地貌,是由于石灰岩广布地区长期受流水侵蚀而

形成的典型地貌。故选D项。

小题2:我国云贵高原喀斯特地貌最典型。选C项。

本题难度:一般

2、单选题 下列成语本意与其所表现的外力作用相对应的是? ( )

A.积沙成滩——固结成岩作用

B.水滴石穿——侵蚀作用

C.泥沙俱下——风化作用

D.飞沙走石——搬运作用

参考答案:BD

本题解析:试题分析:积沙成滩应反映沉积作用,A项错误;水滴石穿反映流水的侵蚀作用,B项正确;泥沙俱下反映侵蚀作用,而风化作用是指外力作用使岩石从大块变小块,并碎屑物的过程,C项错误;飞沙走石反映风沙的搬运作用,D项正确。

点评:本题难度一般,掌握外力作用的主要表现形式和相互之间的区别,并能结合不同的外力作用形式对地表形态的影响分析即可。注意区别风化和侵蚀作用的差异。

本题难度:简单

3、单选题 读图,完成题:

1.本题图中所示的地貌,主要由风力堆积作用形成的是2.形成图中④所示的岩石景观的最主要的外力作用是 1.本题图中所示的地貌,主要由风力堆积作用形成的是2.形成图中④所示的岩石景观的最主要的外力作用是

A.①

B.②

C.③

D.④

E.冰川侵蚀

F.流水侵蚀

G.风力侵蚀

H.流水堆积

参考答案:1. C

2. C

本题解析:试题分析:

1.①是桂林山水,为喀斯特地貌,是流水溶蚀作用形成的;②是千沟万壑的黄土高原,流水侵蚀作用显著;③是沙丘,受风力堆积作用形成的;④是风蚀蘑菇,是风力侵蚀作用形成的。

2.形成图中④所示的岩石景观的最主要的外力作用是风力侵蚀,地貌形态为风蚀蘑菇。

考点:本题考查外力作用的形式。

点评:本题难度较小,解答本题的关键是根据图示地貌形态来判断外力作用的表现。

【知识小结】列表法比较主要外力作用形成的地貌形态

外力作用

形成的地貌形态

分布地区

风化作用

使地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳(注:土壤是在风化壳基础上演变而来的)

普遍(例:花岗岩的球状风化)

侵蚀作用

风力侵蚀

风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡等

干旱、半干旱地区(例:雅丹地貌)和滨海地区

流水侵蚀

侵蚀

使谷底、河床加深加宽,形成“V”形谷,使坡面破碎,形成沟壑纵横的地表形态。“红色沙漠”、“石漠化”等

湿润、半湿润地区(例:长江三峡、黄土高原地表的千沟万壑、瀑布)

溶蚀

形成漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰林等喀斯特地貌,一般地表崎岖,地表水易渗漏

可溶性岩石(石灰岩、白云岩等)分布地区(例:桂林山水、路南石林、瑶琳仙境)

侵蚀

作用

冰川侵蚀

形成冰斗、角峰、U形谷、冰蚀平原、冰蚀洼地(北美五大湖、千湖之国芬兰)等

冰川分布的高山和高纬度地区(例:挪威峡湾、中欧—东欧平原)

沉积

作用

冰川沉积

杂乱堆积,形成冰碛地貌

冰川分布的高山和高纬度地区

沉积作用

流水沉积

形成冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游)

颗粒大、比重大的先沉积,颗粒小、比重小的后沉积

出山口和河流的中下游(例:黄河三角洲、恒河平原等)

风力沉积

形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和沙漠边缘的黄土堆积

干旱内陆及邻近地区(例:塔克拉玛干沙漠、黄土高原的黄土)

海浪沉积

形成沙滩海岸地貌

滨海地带

固结成岩作用

形成沉积岩

普遍

本题难度:一般

4、综合题 读图,回答问题。(10分)

(1)①地的地质构造为?,若该地区蕴藏着丰富的石油资源,那么,从地质构造看,①、②两地可能找到石油的是?。

(2)甲、乙、丙三处均为流水堆积形成的地貌,它们分别为?、?和?。

(3)图中河水的流动,构成了水循环的某个环节。按其发生领域,该水循环属于?循环,该环节的名称是?。

(4)山上的森林被大量砍伐,对地理环境可能会产生哪些影响?

参考答案:

(1)背斜?①?

(2)冲积扇?冲积平原?河口三角洲

(3)海陆间水?地表径流?

(4)水土流失加剧,河流含沙量增加;河床升高,洪峰提前;土壤贫瘠,农业减产。(3分)

本题解析:

试题分析(1)地质构造的判读要看岩层形态,岩层向上拱的是背斜(①处),岩层向下凹的是向斜(②处)。研究地质构造对找矿、找水、工程建设有指导意义:石油、天然气多储存在背斜构造中;在向斜构造中容易找到地下水;隧道、水库建设则要尽量避开断层。

(2)甲处在山口处,大量碎石和泥沙在山前堆积,形成冲积扇;乙处地势平坦,由于流水沉积作用形成了冲积平原;丙处在河流入海口处,泥沙淤积形成河口三角洲。

(3)河水流动在地表,是水循环中的地表径流。在图中地域中有海洋和陆地,构成了海陆间水循环。

(4)山上的森林被大量砍伐,植被破坏,植被覆盖率下降,在山区容易造成水土流失,河流的含沙量增加,河流中下游地区泥沙淤积,河床抬升,形成地上河,有洪灾危害。耕地土层变薄,土壤肥力下降,农业减产。

本题难度:一般

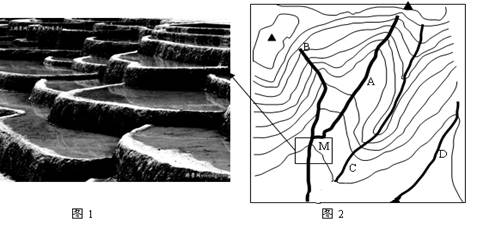

5、单选题 图2是我国某石灰岩分布广泛地区的等高线图,图2中A河流被称为“白水河”,人们发现这条河流的底部呈乳白色;而B河流被称为“黑水河”,人们发现这条河流的底部沉积了大量黑色的淤泥。图1是图2中M处天然形成的碳酸钙沉积作用形成的水池,并且还在不断地增多和长大,科学术语被称为“钙化池”,钙化池光滑平整,水平如镜,清澈见底。据此回答下列小题。

小题1:图中M处钙化池形成的碳酸钙来源于

A.A河流

B.B河流

C.C山脊

D.D河流

小题2:从钙化池的形成中可以判断下列说法正确的是

①池的外边缘流速较池内小;?②池的外边缘较池内流速大;

③池内沉积作用快于池的边缘;④池的边缘沉积作用快于池内

A.①③

B.②④

C.①④

D.②③

|

小题3:科学家们将钙化池的边缘切开研究发现,其边缘呈层状结构,层状结构呈白色与黄色相间分布,厚薄不一。进一步分析研究发现白色的是碳酸钙,而黄色的则是泥土。据此推理下列说法正确的是

①该区域降水季节分配均匀;

②碳酸钙沉积层越厚,说明该时期降水越少;

③泥土颗粒的大小可以反映当地降水强度大小;

④上述现象在西欧发现的可能性较大

A.①③

B.②④

C.①④

D.②③

参考答案:

小题1:A

小题2:B?

小题3:D

本题解析:

小题1:黑水河的河床多属岩浆岩类的玄武岩,呈青黑色。白水河的河床、台地都由沉积岩类的石灰石碎块组成,呈灰白色,清泉从石上流过,也呈现出白色,于是被人们称作“白水河”。石灰岩主要成分为碳酸钙,因此图中M处钙化池形成的碳酸钙来源于A河。

小题2:池的外边缘为凸起部分层,流水流速加快,水中的二氧化碳分压降解并逸出,在凸起处发生碳酸钙沉积,形成边坝,所以池的边缘比池内流速大,沉积快,故选B项。

小题3:依据题意,黄色的泥土主要来自于流水所经的山地,降水越多,流水所带来的黄色泥土越多,黄色沉积就厚,白色碳酸钙沉积就薄;黄土的颗粒越大,说明降水强度越大,白色与黄色相间分布,厚薄不一,说明这里降水不均匀,而西欧为温带海洋性气候,降水均匀出现厚薄不一现象可能性小,综上所述D正确。

本题难度:一般