| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点大全《地球运动及其地理意义》高频考点特训(2017年练习版)(十)

A.地球公转到AB之间,速度减慢 B.地球公转BC之间,太阳直射点在北半球 C.地球公转到CD之间,速度逐渐加快 D.地球公转到DA之间,太阳直射点在南半球 参考答案: 本题解析: 本题难度:一般 2、单选题 下图是“以N(北极点)为中心的局部经纬网图”,阴影部分表示黑夜。读图回答下列各题。 |

参考答案:

小题1:D?

小题2:D

本题解析:

小题1:由材料可知,图中N上北极点,阴影部分为黑夜。飞机过MN经线时改变日期,所以MN经线为180°经线。因为0时经线只能位于夜半球的正中间,图示MN不在夜半球的中间,所以不会是0时。只能是180°。图示区为北极,所以M是180°经线与晨线的交点。读图,根据等份关系,可知M地夜长为6小时。所以M点日子时间是3点,即此时180°经线的时刻是3点,可以计算出120°E的时间,即北京时间是23点,D对。A、B、C错。

小题2:由材料可知,图示区是部分经纬网图,不有日期,也没有纬度,不能判断M地纬度不高于66.5°,A错。也无法判断此日是夏至日,北半球昼长最长,B错。可以判断北极点附近有极昼现象,北半球是夏半年,日出东北方向,日落西北方向,C错。结合上题分析,M点夜长6小时 ,昼长18小时 ,一定是位于北回归线以北地区,(根据昼长时间也可判断在40°N以北。)所以正午日影全年指向N点,即正北方向,D对。

本题难度:一般

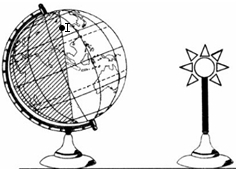

3、单选题 将一盏电灯放在桌子中央代表太阳,在离电灯大约l米远的桌边放一个地球仪代表地球,拨动地球仪模拟地球自转运动。读图回答题。

小题1:该实验能够演示的地理现象是

①昼夜的更替?②四季的更替

③运动物体偏向?④地方时差异

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

小题2:图示季节内,I地

A.盛行东南信风

B.正午太阳高度达全年最大值

C.此日昼短夜长

D.当地时间18时日落

参考答案:

小题1:B

小题2:C

本题解析:

小题1:从材料中可知“拨动地球仪模拟地球运动”,这一现象为地球自转,结合实验它只能演示昼夜交替和地方时差异问题。故选B。

小题2:由图可知,图示北半球处于冬半年,太阳直射点在南半球。图示季节内,I地位于北半球高纬度地区,此日昼短夜长,日出时间晚于6点,日落时间早于18点,I地盛行西北季风,此日正午太阳高度并未达全年最大值,只有夏至日这一天,北回归线及其以北地区正午太阳高度才会达到一年中的最大值。

点评:本题难度不大,学生只需结合情景明确地球自转的地理意义便迎刃而解了。另外,解答本题还要注意I地的地理位置。

本题难度:一般

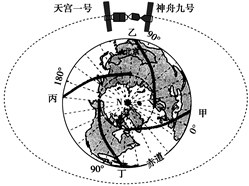

4、单选题 北京时间2012年6月16日18时37分,神舟九号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空, 6月24日12时50分35秒,航天员刘旺按照指令操控神舟九号飞船与天宫一号目标飞行器成功实现首次人工交会对接并成为一体。下图为神舟九号与天宫一号首次人工对接空间位置示意图。读图回答下列各题。

小题1:在神舟九号与天宫一号首次实现人工对接时,图中表示地球表面晨线的是

A.甲线

B.乙线

C.丙线

D.丁线

小题2:自神舟九号发射到成功实现人工对接的过程中,下列现象正确的是?

A.北京地区白昼变化特点:昼渐长→昼最长→昼渐短

B.南极洲的极昼范围逐渐扩大到南极圈附近

C.地中海地区气候温和多雨,河流水位保持着上涨态势

D.天安门广场上的旗杆正午时影子逐渐变短

参考答案:

小题1:A

小题2:A

本题解析:

小题1:晨线与赤道的交点所在的经线时刻为6时。神舟九号与天宫一号首次实现人工对接时为北京时间(120°E)12时50分,两地相差6小时50分,则经度相差102.5°,根据“东加西减”的原则,晨线与赤道的交点应在7.5°E左右,故选A。

小题2:北半球昼最长的一天为6月22日(夏至日),自神舟九号发射到成功实现人工对接,时间是从6月16日至6月24日,故选A。南极洲这段时间没有极昼现象,排除B;地中海地区此时正值炎热少雨的夏季,河流水位低,排除C;6月22日是北回归线及其以北地区正午太阳高度最大的一天,此日正午天安门广场上旗杆的影子最短,此日之后,旗杆正午的影子逐渐变长,排除D。

本题难度:一般

5、单选题 2005年8月12日9时(西五区),在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心,一枚阿特拉斯运载火箭携带着火星勘测轨道飞行器飞向太空。火箭起飞时,伦敦时间是

A.11日12时

B.12日20时

C.12日14时

D.11日9时

参考答案:C

本题解析:伦敦时间为0时区的区时,较西五区时间早5个小时,计算即可。

点评:本题解题关键是掌握区时计算的基本方法:已经区时(+)时差。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识大全《世界洋流分布.. | |