| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考语文答题技巧《文言文阅读》高频试题预测(2017年最新版)(十)

① 若计如此,且并灭家?② 广汉以与议定策,赐爵关内侯 ③ 吏民相告讦,广汉得以为耳目?④ 及匈奴降者言匈奴中皆闻广汉 ⑤ 豫为调棺,给敛葬具,告语之?⑥ 长老传以为自汉兴以来治京兆者莫能及 A.① ② ④ B.① ③ ⑤ C.② ④ ⑥ D.③ ⑤ ⑥ |

参考答案:

小题1:C

小题1:B

小题1:B

小题1:(1)官吏百姓互相揭发暗地里做过的坏事(“告发”、“举报”等亦可),赵广汉能够以此作为耳目,盗贼因为这个缘故不敢作案,作案又总是被抓。(5分)

(2)赵广汉虽然犯法判罪被处死(因犯法应当处死),担任京兆尹廉洁清明,以威力(或“用威力”,或“威慑”)控制强横有权势的人,平民各得其所(安居乐业)。(5分)

本题解析:

小题1:准:衡量

小题1:②被赐予侯爵,不能表现精于吏职;④⑥间接表现赵广汉精于吏职,主要表现为人称道的

小题1:A因果关系不当;C不是在京兆尹一职上;D上调的是长安城这些官员的俸禄等级

小题1:(1)“告讦”“以故”“辄”各1分,句意2分(2)“坐法”“诛”“得职”各1分,句意2分

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面文段

苏轼,字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏授以书,闻古今成败,辄能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”

比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。既而读《庄子》,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”

治平二年,入判登闻鼓院。英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林,知制诰。宰相韩琦曰:“轼之才,远大器也,他日自当为天下用。要在朝廷培养之,使天下之士莫不畏慕降伏,皆欲朝廷进用,然后取而用之,则人人无复异辞矣。今骤用之。则天下之士未必以为然,适足以累之也。”及试二论,复入三等,得直史馆。轼闻琦语,曰:“公可谓爱人以德矣。”

会洵卒,赐以金帛,辞之,求赠一官,于是赠光禄丞。

徒知徐州。河决曹村,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史?苏轼列传》)

小题1: 下列句子中加点字的解释,不正确的一组是(?▲?)(3分)

A.辄能语其要语:说出

B.赐以金帛,辞之辞:告辞

C.轼诣武卫营诣:到……去

D.卒全其城全:保全

小题2:选出全都能直接表现苏轼“好学有才华”和“一心为民”,表述正确的一项(?▲?)(3分)

①博通经史,属文日数千言 ②闻古今成败,辄能语其要。③英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林④轼之才,远大器也⑤公可谓爱人以德矣。⑥轼庐于其上,使官吏分堵以守,过家不入

A.①③④

B.②④⑤

C.③④⑥

D.①②⑥

小题3: 以下对文意的理解、分析,不恰当的 一项是(?▲?)(3分)

一项是(?▲?)(3分)

A.苏轼未成年以前,家人以历史的经验教训和忠臣的人物传记来教育他,使他既聪明好学,又有做净臣之志。

B.苏轼成年之后,博通经史,勤奋读书,既喜欢贾谊等人的政治见解,又喜欢庄子的道家学说。

C.苏轼在苏洵死后,到韩琦那里既报知遇之恩,又为自己求来一个额外的官职,以此光宗耀祖,以表孝心。

D.苏轼不仅精通文史,才华出众,而且精通吏治,恪尽职守,是一个能为老百姓干实事的父母官。

小题4:把文中画线的句子翻译成现代汉语(10分)

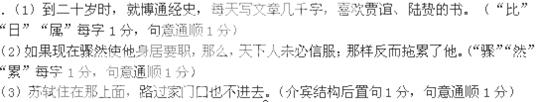

(1)比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。(4分)

(2)今骤用之。则天下之士未必以为然,适足以累之也。(4分)

(3)轼庐于其上,过家不入。(2分)

参考答案:

小题1:B

小题1:D

小题1:C

小题1:

本题解析:

小题1:

小题1:略

小题1:

小题1:译文

苏轼字子瞻,眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方去游学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今成败得失,常能说出其要害。程氏读东汉《范滂传》,很有感慨,苏轼问道:“我如果做范滂,母亲答应吗?”程氏说:“你能做范滂。我不能做范滂的母亲吗?”

到二十岁时,就博通经史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。不久读《庄子》,感叹说:“我从前有的见解,未能说出,现在看到这部书,说到我心裏了。”

治平二年,入朝判登闻鼓院。英宗在做藩王时就听到他的名声,想用唐朝旧例召他进翰林院,任知制诰。宰相韩琦说:“苏轼的才能,远大杰出,将来自然应当担当天下大任。要在朝廷培养他,使天下的士人无不敬畏羡慕而佩服他,都想要朝廷使用他,然后召来加以使用,那所有的人都没有异议了。现在突然重用他,天下的士人未必以为正确,恰恰足以使他受牵累,到试了两篇论,又列入三等,得直史馆之职。苏轼听到韩琦的话,说:“韩公可以说是爱护人以德。”

苏洵去世,朝廷赐给他金帛,苏轼推辞,要求赠父亲一官,於是赠光禄丞。

到徐州赴任,有洪水决堤要淹没曹村,在梁山伯上泛滥,就要溢出南清河。水汇集在城下,涨水时不时地会泄入城中,城市就要败了,富民们争着要逃出城避水。苏轼说:富民们如果都出了城,就会动摇民心,那我还和谁来守城呢?只要我在,水就绝不会冲了城。将富民们赶回城中。苏轼到武卫营,将卒长呼出说:河水将要冲进城里,事情很紧迫了,即使是禁军也要为我尽力。卒长说:太守尚且不逃走,我们这些小人一定效命于您。于是率领众人拿着畚锸出城,从东南方向筑起长堤,首起戏马台,一直到城门口。雨日夜不停的下,但城却没有沉。苏轼住在那上面,路过家门口也不进去,让官吏们分别守在各个地方,士兵们全都出了城。

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面文段,按要求完成(1)(2)题

孟子见齐宣王曰:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。①王无亲臣矣,昔者所进,今日不知其亡也。”王曰:“吾何以识其不才而舍之?”曰:“②国君进贤,如不得已,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之;见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之;见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之;见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。”

(1)将文中划横线的句子翻译成现代汉语。

①王无亲臣矣,昔者所进,今日不知其亡也。

②国君进贤,如不得已,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?

(2)试评述上段孟子选拔贤才的启示。

参考答案:

(1)?①您现在没有亲信的臣子了。过去所选用的人,到今天想不到都罢免了。

②国君选贤人,如果迫不得已要用新臣,就要把卑贱者提拔在尊贵者之上,把疏远的人提拔在亲近者之上,对这种事能不慎重吗?

(2)孟子提出选拔贤才,不能以近臣、大夫之意为准,而应倾听国人的意见。这种对国人愿望和利益的重视,反映了孟子的民本思想。

本题解析:关键词或采分点

(1)?①进:选用 亡:罢免

②国君选贤人,如果迫不得已要用新臣,就要把卑贱者提拔在尊贵者之上,把疏远的人提拔在亲近者之上,对这种事能不慎重吗?

(2)孟子的核心思想是“民本”,在选拔人才方面他也主张要多听取下层的意见。

【译文】孟子见到齐宣王说:“之所以叫‘故国’,不是有树木就是,而是指有世臣,大王有没有可以信任的大臣。过去使用提拔的人,如今已被罢免而不知逃跑到那里去了。”

齐宣王说:“我要怎么才能识别人才而不至于放弃这些人才呢?”

孟子说:“国君选拔贤臣,如果是迫不得已(而选用新臣),将会使卑贱者超过尊贵者,使疏远者超过亲近者,怎能够不慎重对待呢?(如果)左右亲信的人都说(某人)贤能,还不成;大夫们也都说贤能,还不成;全国的人都说贤能,然后去考察他,证实他的确贤能,然后再任用他。(如果)左右亲信的人都说(某人)不行,不必听信;大夫们也都说不行,也不必听信;全国的人都说他不行,然后去考察他,证实他的确不行,然后才罢免他。(如果)左右亲信的人都(某人)该杀,不必理睬;大夫们都说该杀,也不必理睬;全国的人都说该杀,然后去考察他,证明他的确该杀,然后才处死他。所以说,这是全国人判他死刑。——做到这些,才称得起是百姓的父母。”

本题难度:简单

4、单选题 下列对句中加粗字意义和用法的解释有误的一组是?

[? ]

A.农人告余以春及(介词,把)/其责己也重以周(连词,并且)?

B.而我乃不能是(副词,却)/乃中《经首》之会(副词,又)?

C.于是焉河伯始旋其面目(副词,开始)/泉涓涓而始流(副词,才)?

D.置杯焉则胶(兼词,于此)/复驾言兮焉求(疑问代词,什么)

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单

5、阅读题 阅读下面的文字,完成下面的题。?

石门亭记

王安石

石门亭在青田县若干里,令朱君为之。石门者,名山者,名山也,古之人成刻其观游之感慨,留之山中,其石柏望。君至而为亭,悉取古今之刻,立之亭中,而以书与其甥之婿王安石,使记其作亭之意。

夫所以作亭之意,其直好山乎?其亦好观游眺望乎?其亦于此问民之疾忧乎?其亦燕闲以自休息于此乎?其亦怜夫人之刻暴剥偃踣而无所庇障且泯乎?夫人物之相好恶必以类。广大茂关,万物附焉以生,而不自以为功者,山也。好山,仁也。去郊而适野,升高以远望,其中必有慨然者。《书》不云乎:予逊于荒。《诗》不云乎:驾言出游,以写我忧。夫环顾其身无可忧,而忧者必在天下,忧天下亦仁也。人之否也敢自逸?至即深山长谷之民,与之相对接而交言语,以求其疾忧,其有壅而不闻者乎?求民之疾忧,亦仁也。政不有小大,不以德则民不化服。民化服,然后可以无讼。民不无讼,令其能休息无事,优游以嬉乎?古今之名者,其石幸在,其文信善,则其人之名与石且传而不朽,成仁之名而不夺其志,亦仁也。作亭之意,其然乎?其不然乎?

1.下列句子中加粗字的解释,不正确的一项是(?)。?

A.其直好山乎?直:只是 ?

B.其亦燕闲以自休息于此乎?燕:安闲 ?

C.驾言出游,以写我忧?写:写作 ?

D.其有壅而不闻者乎?壅:阻塞

2.下列各组句子中,加粗词的意义和用法相同的一项是(? ?)。

A.①留之山中②至即深山长谷之民

B.①使记其作亭之意②其然乎?其不然乎?

C.①成仁之名而不夺其志②君至而为亭

D.①以求其疾忧②驾言出游,以写我忧

3.下列语句编成四组,全部表现“作亭之意”的一项是(? )。

①其亦好观游眺望乎 ?

②怜夫人之刻暴剥偃踣而无所庇障且泯乎 ?

③万物附焉以生,而不自以为功 ?

④不以德则民不化服 ?

⑤其石幸在,其文信善 ?

⑥成仁之名而不夺其志 ?

A.①④⑤?

B.②⑤⑥ ?

C.①③④?

D.②③⑥?

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(? ? )。

A.第一段作者先交代了石门亭的地理位置、建亭者及写“记”的缘起。此段文字简约明快,为下文的议论张本。 ?

B.全文围绕“作亭之意”展开,先用五个排比设问,然后逐个回答,每点都归之于“仁”字,其推理之严谨,分析之透辟,行文之游刃有余,令人叹服。 ?

C.古人云:仁者乐山.智者乐水。在作者心目中,无论是游山玩水,还是“去郊而适野,升高以远望”,都是“仁”的体现。 ?

D.宋代范仲淹的名句“先天下之忧而忧”的思想内涵与本文中的“而忧者必在天下”的内涵是基本一致的。

5.把文中画线的句子翻译成现代汉语。?

(1)广大茂美,万物附焉以生,而不自以为功者,山也。?

?

(2)夫环顾其身无可忧,而忧者必在天下,忧天下亦仁也。?

?

(3)作亭之意,其然乎?其不然乎?

?

参考答案:1.C

2.D

3.B

4.C

5.(1)广博高大草木茂美,自然万物依附着它来生存,却不把它当做自己莫大功劳的,就是山。

(2)遍察自身而没有什么值得优患的,值得忧患的一定在整个天下。为天下忧患就是仁的表现。

(3)建造亭子的用意,大概是这样吧?大概不是这样吧?

本题解析:

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中语文知识点复习《语言文字运.. | |