| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中语文知识点复习《文言文阅读》高频试题巩固(2017年最新版)(六)

A.日出江花红胜火 B.何可胜道也哉 C.予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖 D.驴不胜怒,蹄之 |

参考答案:

【小题一】D

【小题一】B

【小题一】B

【小题一】(1)使民众养活生者,安葬死者,没有遗憾,此乃王道的开始

(2)认真地兴办学校教育,把孝悌的道理反复讲给百姓听。头发花白的老人不会在路上背着或顶着东西了。

本题解析:

【小题一】畜,蓄养

【小题一】两句中的“胜”都为“尽”意。A.胜过,超过;C.优美的;D.承受,忍受。

【小题一】①养生丧死无憾⑥颁白者不负戴于道路矣是仁政后的表现

【小题一】本题考查“理解并翻译文中的句子”考点,能力层次为D,侧重“鉴赏评价”能力的考核。

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面文段

苏轼,字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏授以书,闻古今成败,辄能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”

比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。既而读《庄子》,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”

治平二年,入判登闻鼓院。英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林,知制诰。宰相韩琦曰:“轼之才,远大器也,他日自当为天下用。要在朝廷培养之,使天下之士莫不畏慕降伏,皆欲朝廷进用,然后取而用之,则人人无复异辞矣。今骤用之。则天下之士未必以为然,适足以累之也。”及试二论,复入三等,得直史馆。轼闻琦语,曰:“公可谓爱人以德矣。”

会洵卒,赐以金帛,辞之,求赠一官,于是赠光禄丞。

徒知徐州。河决曹村,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史?苏轼列传》)

小题1: 下列句子中加点字的解释,不正确的一组是(?▲?)(3分)

A.辄能语其要语:说出

B.赐以金帛,辞之辞:告辞

C.轼诣武卫营诣:到……去

D.卒全其城全:保全

小题2:选出全都能直接表现苏轼“好学有才华”和“一心为民”,表述正确的一项(?▲?)(3分)

①博通经史,属文日数千言 ②闻古今成败,辄能语其要。③英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林④轼之才,远大器也⑤公可谓爱人以德矣。⑥轼庐于其上,使官吏分堵以守,过家不入

A.①③④

B.②④⑤

C.③④⑥

D.①②⑥

小题3: 以下对文意的理解、分析,不恰当的 一项是(?▲?)(3分)

一项是(?▲?)(3分)

A.苏轼未成年以前,家人以历史的经验教训和忠臣的人物传记来教育他,使他既聪明好学,又有做净臣之志。

B.苏轼成年之后,博通经史,勤奋读书,既喜欢贾谊等人的政治见解,又喜欢庄子的道家学说。

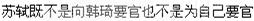

C.苏轼在苏洵死后,到韩琦那里既报知遇之恩,又为自己求来一个额外的官职,以此光宗耀祖,以表孝心。

D.苏轼不仅精通文史,才华出众,而且精通吏治,恪尽职守,是一个能为老百姓干实事的父母官。

小题4:把文中画线的句子翻译成现代汉语(10分)

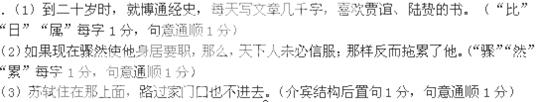

(1)比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。(4分)

(2)今骤用之。则天下之士未必以为然,适足以累之也。(4分)

(3)轼庐于其上,过家不入。(2分)

参考答案:

小题1:B

小题1:D

小题1:C

小题1:

本题解析:

小题1:

小题1:略

小题1:

小题1:译文

苏轼字子瞻,眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方去游学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今成败得失,常能说出其要害。程氏读东汉《范滂传》,很有感慨,苏轼问道:“我如果做范滂,母亲答应吗?”程氏说:“你能做范滂。我不能做范滂的母亲吗?”

到二十岁时,就博通经史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。不久读《庄子》,感叹说:“我从前有的见解,未能说出,现在看到这部书,说到我心裏了。”

治平二年,入朝判登闻鼓院。英宗在做藩王时就听到他的名声,想用唐朝旧例召他进翰林院,任知制诰。宰相韩琦说:“苏轼的才能,远大杰出,将来自然应当担当天下大任。要在朝廷培养他,使天下的士人无不敬畏羡慕而佩服他,都想要朝廷使用他,然后召来加以使用,那所有的人都没有异议了。现在突然重用他,天下的士人未必以为正确,恰恰足以使他受牵累,到试了两篇论,又列入三等,得直史馆之职。苏轼听到韩琦的话,说:“韩公可以说是爱护人以德。”

苏洵去世,朝廷赐给他金帛,苏轼推辞,要求赠父亲一官,於是赠光禄丞。

到徐州赴任,有洪水决堤要淹没曹村,在梁山伯上泛滥,就要溢出南清河。水汇集在城下,涨水时不时地会泄入城中,城市就要败了,富民们争着要逃出城避水。苏轼说:富民们如果都出了城,就会动摇民心,那我还和谁来守城呢?只要我在,水就绝不会冲了城。将富民们赶回城中。苏轼到武卫营,将卒长呼出说:河水将要冲进城里,事情很紧迫了,即使是禁军也要为我尽力。卒长说:太守尚且不逃走,我们这些小人一定效命于您。于是率领众人拿着畚锸出城,从东南方向筑起长堤,首起戏马台,一直到城门口。雨日夜不停的下,但城却没有沉。苏轼住在那上面,路过家门口也不进去,让官吏们分别守在各个地方,士兵们全都出了城。

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面文言文,完成后面题目。

华歆字子鱼,平原高唐人也。太祖征孙权,表歆为军师。魏国既建,为御史大夫。文帝即王位,拜相国,封安乐乡侯。及践阼,改为司徒。

黄初中,诏公卿举独行君子,歆举管宁,帝以安车征之。明帝即位,进封博平侯,转拜太尉。歆称病乞退,让位于宁。帝不许。临当大会,乃遣散骑常侍缪袭奉诏喻指曰:“朕新莅庶事,一日万几,惧听断之不明。赖有德之臣,左右朕躬,而君屡以疾辞位。夫量主择君,不居其朝,委荣弃禄,不究其位,古人固有之矣,顾以为周公、伊尹则不然。洁身徇节,常人为之,不望之于君。君其力疾就会,以惠予一人。将立席几筵,命百官总己,以须君到,朕然后御坐。”又诏袭:“须歆必起,乃还。”歆不得已,乃起。

太和中,遣曹真从子午道伐蜀,车驾东幸许昌。歆上疏曰:“兵乱以来,过逾二纪。大魏承天受命,陛下以圣德当成、康之隆,宜弘一代之治,绍三王之迹。虽有二贼负险延命,苟圣化日跻,远人怀德,将襁负而至。夫兵不得已而用之,故戢而时动。臣诚愿陛下先留心于治道,以征伐为后事。且千里运粮,非用兵之利;越险深入,无独克之功。如闻今年征役,颇失农桑之业。为国者以民为基,民以衣食为本。使中国无饥寒之患,百姓无离土之心,则天下幸甚,二贼之衅,可坐而待也。臣备位宰相,老病日笃,犬马之命将尽,恐不复奉望銮盖,不敢不竭臣子之怀,唯陛下裁察!”帝报曰:“君深虑国计,朕甚嘉之。贼凭恃山川,二祖劳于前世,犹不克平,朕岂敢自多,谓必灭之哉!诸将以为不一探取,无由自弊,是以观兵以窥其衅。若天时未至,周武还师,乃前事之鉴,朕敬不忘所戒。”时秋大雨,诏真引军还。太和五年,歆薨,谥曰敬侯。子表嗣。?(选自《三国志·华歆传》)

小题1:对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( ?)

A.远人怀德,将襁负而至负:背着

B.遣曹真从子午道伐蜀,车驾东幸许昌幸:希望

C. 委荣弃禄,不究其位委:抛弃

D.二贼之衅,可坐而待也衅:祸乱

小题2:下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( ?)

A.惧听断之不明

B.为国者以民为基

卒相与欢,为刎颈之交王曰:“谁可使者?”

C.而君屡以疾辞位

D.须歆必起,乃还

以相如功大,拜为上卿?使牧羝,羝乳乃得归

小题3:文言文材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(9分)

(1)二祖劳于前世,犹不克平,朕岂敢自多,谓必灭之哉!(5分)

(2)终不得归汉,空自苦亡人之地,信义安所见乎?(《苏武传》)(4分)

小题4:文言文材料中,华歆有着怎样的治国思想?请用文中关键词或句子作答(回答两点即可)。(4分)

参考答案:

小题1:B

小题2:D

小题3:(1)二位先辈在生前(为消灭他们)劳苦,还没有平定,我岂敢自我吹嘘,认为一定能消灭他们呢!?

(“劳于世前”:在前世(生前)劳苦(1分)。“克平”:攻克、平定、消灭(1分)。“多”:吹嘘、自以为了不起(1分)。“谓”:认为(1分)。全句大意正确1分)

(2)你这样终究不能回国,在这荒无人烟的地方白白受苦,(您对汉朝)的信义怎么表现呢(即有谁知道您对汉朝的信义呢)?

(“苦”:动词,受苦,1分。“安”,怎么,1分。“见”通“现”,表现,1分。全句大意正确1分)

小题4:①”夫兵不得已而用之,故戢而时动”② “臣诚愿陛下先留心于治道,以征伐为后事。”③“为国者以民为基,民以衣食为本。”(其中任意两点即得4分)

本题解析:

小题1:提高文言文的阅读能力,归根到底就是要能根据上下文的语境推断重要实词的词义,同时最终也要落实到实词的推断上,因而掌握推断的技巧至关重要。因文定义法:由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。分析可知,B 幸:去,亲临。

小题2:本题考查了“之”“以”“者”“乃”四个常见文言虚词,结合具体用法和语境可知,A.助词,放在主谓之间,取消句子的独立性/定中之间,“的”。B“……的人”;“呢”。C. “因为”,第一个为介词,第二个为因果连词。D.副词,“才”。

小题3:本题首先要找出关键字或文言特殊句式进行重点翻译,除一些带有比喻性的词语,一般在

直译的基础上,而后意译。整句翻译时,再按照现代汉语的语法要求,做到文通句顺,表意准确。注意两句关键字句的翻译:(1)“劳于世前”:在前世(生前)劳苦。“克平”:攻克、平定、消灭。“多”:吹嘘、自以为了不起。“谓”:认为。(2)“苦”:动词,受苦。“安”,怎么。“见”通“现”,表现。

小题4:华歆,一个活跃在汉魏政治舞台上的人物。一般人都认为华歆是一个贪图荣华、德行卑污、助纣为虐的奸佞之臣。但当我们拨开重重迷雾,再次翻开厚重的历史,或许会认识到一个真正的华歆。他有许多可贵的思想,如“战争是在不得已时才发动的,不可以轻启战端,要等持时机成熟,我望陛下能把精力集中在治国之道,把讨伐作为后事。”“坚持民本思想,使与民休养生息的仁政发扬光大”等。

【参考译文】

华歆字子鱼,是平原郡高唐县人。曹操证讨孙权时,奏清皇帝任命华歆为军师。魏国(曹操受九锡封为魏王)建立后,任御史大夫,曹丕即任魏王时,拜华歆为相国,安乐乡侯。曹丕代汉称帝后,改任相国为司徒。

黄初年间,曹丕下诏要求宫廷大臣向他举荐独行特立的隐士,华歆推举了管宁,曹丕派车专门去迎接。魏明帝即位,封华歆为博平候,后改任太尉。华歆称病请求退休,愿将太尉一职让与管宁,魏明帝没有同意。在设筵大会朝臣时,派散骑常侍缪袭持诏书宣喻华歆:“朕新接手这些烦杂事务,一日万机,怕的是难分辨是非并做出错误的决断。幸好有有德操的大臣们在朕左右,而您却屡屡以病推辞。量主择君,不肯做官,抛弃荣禄,不就其位者,古人的确曾有过,但周公、伊尹不然。洁身自好为国家死节的事,是其他人应该做的,但我不敢让您也那样。您应该克服病痛的困扰参加朝会,施惠泽于朕。(朕)将让凳子空着,站在筵席前,命令朝廷百官都各管自己的职事,来等待您的到来,(只有那时)朕才能落座。”又特别叮咛缪袭:“必须在华歆起身赴会时,你才能回来。”华歆不得已,只好赴会。

太和年间,派遣曹真从子午道出兵伐蜀,皇帝也亲临许昌(阅兵以壮行色)。华歆上书说:“自兵乱以来,已经二十多年了,我魏国承奉上天之命,陛下以至高之德,正逢成王、康王的处境,应该成就一代盛世,步尧、舜、禹三王的足迹。虽然今天有二贼(东吴西蜀)凭险割据,如果我们坚持民本思想,使与民休养生息的仁政发扬光大,那么,敌方民众也会被感动,势必抱着小孩,背着行李前来投奔。战争是在不得已时才发动的,不可以轻启战端,要等持时机成熟,我望陛下能把精力集中在治国之道,把讨伐作为后事。况且若出兵讨伐,需千里运粮,这在军事上则处被动;而越过天险深入敌后,也没有必胜的把握。就说今年征兵征差这件事情,已经对农业蚕桑业造成重大损失。治理国家者,是以民众为基础;民众把穿衣吃饭看成天大的事情。能使中国无缺衣乏食、饥寒交迫的祸患,百姓没有离乡背景、四处逃难的冤苦,那是举国的大幸大福。至于二贼的祸乱,可平心静气地坐下来等待时机。我忝居宰相之位,年老与疾病日甚一日,像犬马那样奔波的生命也即将结束,恐怕不再能侍奉和问候陛下,生命将尽,不敢不竭尽属下的忠诚,希望陛下仔细思考,做出决断。”魏明帝(看过《止战疏》后)派人告诉华歆说:“对您能深思熟虑国家的大政方针,朕非常佩服,贼依凭秦岭长江分裂国家,二位先辈在生前(为消灭他们)劳苦,还没有平定,我岂敢自我吹嘘,认为一定能消灭他们呢!军事将领们认为,不把二贼一一消灭,是无端地自取凋敝,所以朕才检阅军队窥察时机准备出兵。(但是)如果时机不到,周武王曾休兵罢战的先例,就是借鉴,朕以非常谨恭的心情,决不会忘记您的劝戒。”适在此时,秋雨连锦,魏明帝下诏令曹真退军。太和五年华歆亡故,皇帝追赠为敬侯,儿子华表袭其爵位。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面的文言文,完成小题。(16分)

郑交泰,字协德。平岚乡人。少读书强记,屡试不售,由例贡生就铨,拣发广西,补苍梧县知县。丁内艰,起复,知安徽望江、阜阳县。迁亳州、六安州知州,擢嘉兴府知府,授浙江督粮道。

交泰性英毅,善听断,能以片词析疑狱,当其平反,虽大吏盛气临之不能夺。南陵知县陈科联者,潮州人也。以赃钱六十千被论。时交泰署怀宁县,抚军雅闻其能,檄审之。得其胥役及家人作奸情弊,陈坐失察。以稿入复,抚军声色俱厉责曰:“而为同乡徇邪?”且掷其稿于地。交泰俯拾其稿,徐对曰:“按牍载,勒赈者五人。今五人欠缴谷六百余石,陈令果贪,岂索钱六十千而止。况陈令首捐米二百石,纵贪六十千之钱,何不少捐三十石之米,而作此周折乎?且察其事,与官无涉,何用徇为?大人原籍浙江,今隶属下者不下十余员,平居未尝异视,今乃以徇同乡罪审者何也?”抚军默然。旅见者六人,莫不咋舌,而交泰进退如度。明日案定,从交泰议。

知亳州时,滁州有高永威者,与其党八人横劫。旋获二人于定远县,据词,当五人论斩,二人遣配,一人枷杖发落而已。有司锻练周内之,以论斩七人题达。寻获四人,其词与前二人如出一口。抚军檄交泰至鞫①之,执五人论斩之议,提刑怒,欲中以罪。交泰抗言曰:“狱贵得情耳,以二命易一官,亦无所恨?”长揖而出。后抚军廉其实,以交泰为然,提刑亦悔谢。

当是时,交泰治声闻于江南北。

初,谒阳春谢仲玩,谢故湖南循吏,语之曰:“谳狱而用刑,何以得情?惟平心静气以情动之以理折之彼即倔强狡猾第徐与之言言多必有破败从其破败追求之则其情露矣。既毕言其情,令少休,且饮食之,复问。越日,又问。如此,则为真情无疑。君其慎之。”交泰用其言,故历官州县二十年,而招解罪人,未尝翻一词云。

(选自《香山县志》,有删节)

【注】①鞫:审理,审问。

小题1:对下列句子中划线词的解释,不正确的一项是(?)

A.少读书强记,屡试不售售:得中

B.虽大吏盛气临之不能夺夺:改变

C.以赃钱六十千被论论:议论

D.抚军雅闻其能,檄审之雅:平时

小题2:下列各句划线字意义用法相同的一项是( ?)

A.能以片词析疑狱赵王岂以一璧之故欺秦邪

B.而作此周折乎 耳得之而为声

C.今乃以徇同乡罪审者何也 今其志乃反不能及

D.旋获二人于定远县 以其无礼于晋

小题3:下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(?)

A.郑交泰最初以“例贡生”的身份接受选拔,被选中调往广西,担任了苍梧县知县,后来遇到母亲去世,服满丧期之后才复出做官。

B.郑交泰担任怀宁县知县的时候,曾经审理过陈科联的案件,并为之洗脱了所有的罪名,因而导致抚军的极度不满,指责他徇私舞弊。

C.郑交泰在审理高永威案件时,坚持五个人处以死刑的意见,使提刑非常愤怒,想用罪名中伤他。

D.郑交泰曾经谒见过阳春县的谢仲玩,他接受了劝告,在审理诉讼时平心静气,用感情、道理去打动和说服罪犯,取得了良好的效果。

小题4:用“/”给文中画波浪线的部分断句。(3分)

惟平心静气以情动之以理折之彼即倔强狡猾第徐与之言言多必有破败从其破败追求之则其情露矣

小题5:把原文中画线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)以稿入复,抚军声色俱厉责曰:“而为同乡徇邪?”(3分)

(2)后抚军廉其实,以交泰为然,提刑亦悔谢。(4分)

参考答案:

小题1:C

小题1:C

小题1:B

小题1:惟平心静气/以情动之/以理折之/彼即倔强狡猾/第徐与之言/言多必有破败/从其破败追求之/则其情露矣。

小题1:(1)郑交泰拿着判决的文稿去回复抚军,抚军声色俱厉地责备他说:“你要替你的同乡徇私舞弊吗?”

(2)后来抚军查访到了这个案件的实情,认为郑交泰是对的,提刑也有所悔恨,向他道歉。

本题解析:

小题1:应为“判罪

小题1:C.竟然,副词;A.凭借,介词/因为,介词; B.表转折/表承接;D.在,介词/对,介词

小题1:B项中“洗脱了所有的罪名”,不准确。原文是“得其胥役及家人作奸情弊,陈坐失察”。

小题1:断句时可以借助虚词来断,也可以借助句式来断,如以情动之/以理折之句式一样,可以断开。言/言两个言之间可以断开。

小题1:本题考查翻译能力。关键词为:(1)①以:凭借,拿着。②而:你。③徇:徇私舞弊。句子不通顺酌情扣分(2)①廉:查访。②以……为然:认为……是对的。③谢:道歉。句子不通顺酌情扣分

参考译文:

郑交泰,字协德。平岚乡人。少年时读书记忆力很强,但是多次考试都没有考中,以例贡生(清代由“援倒捐纳”取得贡生资格)的身份接受选拔,被选中调往广西,担任苍梧县知县。遇到母亲去世,服满丧期之后复出做官,担任安徽望江、阜阳县知县。升任亳州、六安知州,擢升为嘉兴府知府,担任浙江督粮道。

郑交泰才智卓越,天性勇毅,善于听取诉讼而加以裁决,能够凭借片言只语判决疑难案件,在他把判错的案件改正过来的时候,即使是官位很高的人盛气凌人地对待他,也不能让他改变主张。南陵知县陈科联是潮州人,因为收取六十千的赃款而被判罪。当时郑交泰担任怀宁县知县,抚军平时就听说过他的才能,下文书让他审理这个案子。郑交泰发现了陈科联下属和家人作奸犯科的欺诈行为,陈科联被依照“在监督检查上有疏忽”的罪名定罪。郑交泰拿着判决的文稿去回复抚军,抚军声色俱厉地责备他说:“你要替你的同乡徇私舞弊吗?”并且把他的文稿扔在了地上。郑交泰俯下身予拾起那份文稿,慢慢地回答说:“按照公文上的记载,陈科联勒索了五个赈灾的人。现在五个人总共欠下了六百余石应该缴纳的谷物,陈科联县令果真贪婪的话,难道会仅仅索贿六十千就罢手吗?况且陈县令首先捐出了二百石米,假使他要贪图这六十千的钱,为什么不少捐三十石米,而要费这么大的周折呢?况且我看这件事情,与他的官职没有关系,何必要去徇私舞弊呢?大人原籍浙江,现在隶属于您手下的浙江人不下十多人,平常也不曾对他们另眼相看。现在您竟然用‘对同乡徇私舞弊’的罪名来责备审案的人,为什么呢?”抚军沉默不语。当时一同进见的人有六个人,都害怕得说不出话来,但是郑交泰进退自如,不失法度。第二天抚军定案,听从了郑交泰的建议。

郑交泰担任亳州知州的时候,滁州有一个叫高永威的人,与他的八个同伙拦路抢劫。不久就在定远县抓获了两个人,根据供词,判决五个人处以死刑,二个人处以流放,一个人以披枷杖责来处置而已。有关官员罗织罪名,陷人于罪,以判决七个人死刑向上级汇报。不久又抓获了四个人,他们的供词与前面两个人完全相同。抚军下文书让郑交泰审理这个案子,郑交泰坚持五个人处以死刑的意见,提刑非常愤怒,想用其他的罪名中伤他。郑交秦高声直言,说:“审理案件贵在了解其中实情罢了,用两个人的性命来换取我这个官职,我又有什么遗憾呢?”拱手高举,行了一个礼,就出去了。后来抚军查访到了这个案件的实情,认为郑交泰是对的,提刑也有所悔恨,向他道歉。

这个时候,郑交泰善于治理的名声传颂于大江南北。

当初,郑交泰谒见适阳春县的谢仲玩,谢仲玩原本是湖南的一个循法守理的管理,就对郑交泰说:“审理诉讼却要动用刑罚,怎么能得到实情呢?只有平心静气,用感情去打动他,用道理去说服他。那个人即使非常倔强和狡猾,如果慢慢地与他交谈,说得多了就必定会露出破绽,从这些破绽中去追问,那么其中的隐情就会暴露。已经让他把其中的隐情全都说了出来,就让他稍微休息一下,并且让他吃些东西,喝些东西,然后再去询问。隔天,再问。像这样交代出来的案情,必定就是实情无疑了,你对这件事千万要慎重啊!”郑交泰采纳了他的建议,因此在州县历任二十年的官职,把已招供的罪犯解送上官复审,不曾有人推翻过自己所供认的话语。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文知识点《语言文字运用》.. | |