1、阅读题 ①中国艺术注重体验,西方艺术注重认知;中国艺术以直觉体悟取胜,西方艺术以哲理思辨取胜。在中国文学艺术中,“形象”占有非常重要的地位。是否具有形象性,是评价作品艺术性高低的一个重要标志。

②艺术形象在不同艺术样式、不同艺术作品中有复杂的表现形态。诗、词、曲、赋、小说、戏曲,和这些艺术体裁创造艺术形象的方式有所不同,其中的艺术形象的特征也并不相同,有的表现为栩栩如生的人物,有的表现为生动曲折的故事,有的表现为情景交融的意境,还有的表现为物象、情景、情绪……好的艺术形象都是审美物象和审美意象的统一,能够使我们如见其人,如临其境,感悟其理。

③中国古代的诗歌散文都很重视形象,但是二者的形象性又有差别。中国古代诗歌是一种高度凝练的艺术,常常“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”(梅尧臣语,见欧阳修《六一诗话》)。因而,诗歌的兴象能力非常发达,象外之象、味外之旨需要仔细品味。中国古代散文相对于诗歌来说是一种比较舒展的艺术,句式散体化,篇幅可长可短,表情达意不受格律的限制,可以兴之所至,自由挥洒,因而散文中的“意”表达得更为明白显豁。不同类的散文类别中,艺术形象有不同的表现形式:山水游记类散文的形象主要表现为具有独特风貌韵味的山水风物,人物传记类散文的形象主要表现为生动传神的人物形象,说理类散文的形象主要表现为直观准确的事实论据,叙事类散文的形象主要表现为细致生动的事件,抒情类散文的形象主要表现为真挚感人的情感。不管散文中有没有具体的审美物象,都可以有好的艺术形象。

④在散文中,好的艺术形象一定能够给人留下深刻的印象,能给人以美的享受。如:《过小孤山大孤山》是一篇游记散文,描写了饶有韵味的山川景物形象;《庖丁解牛》是一篇哲理散文,通过庖丁解牛的故事,形象生动地阐述了养生的道理;《项羽之死》是一篇传记散文,通过语言、行动描写,刻画出项羽这个个性鲜明的人物形象;《阿房宫赋》是一篇史论散文,通过对阿房宫的建筑群和宫内奢华生活的形象描绘,说明国家兴亡的道理。它们都以形象性取胜。

⑤阅读以形象性取胜的艺术作品,如果脱离形象空谈道理感受,那这些道理感受就将如同无本之木,无源之水。

1、关于第三段中“诗歌的兴象能力非常发达”的“兴象能力”理解和推断不正确的一项是

[? ]

A、“兴象能力”的强弱与否与诗歌的凝练与否有着很大的关系,语言越凝练,诗歌中包含的物外之景,言外之旨就越丰富,诗歌的“兴象能力”就越强。

B、因为诗歌常常“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”,所以需要刻意凝练文字,于是它的“兴象能力”就得到了很大的提升,如不仔细品味,就无法感受到诗歌中的象外之象、味外之旨。

C、因为诗歌是一种高度凝练的艺术,它要求我们注重对生活的体验,并且只能用直觉去体悟诗歌的语言,否则就感受不到诗歌的“兴象”。

D、诗歌的“兴象能力”之所以往往强于散文,就是因为诗歌的语言更凝练,含义更丰富。

2、对第三段中“中国古代散文相对于诗歌来说是一种比较舒展的艺术,句式散体化,篇幅可长可短,表情达意不受格律的限制,可以兴之所至,自由挥洒,因而散文中的“意”表达得更为明白显豁。”的理解与推断不正确的一项是:

[? ]

A、中国古代散文的“意”表达得比诗歌更为显豁的原因就在于“句式散体化,篇幅可长可短,表情达意不受格律的限制,可以兴之所至,自由挥洒”。因受诗歌格律、体式的限制无法说明白的东西,都可以清晰的、自由的表达出来。

B、中国古代散文相对诗歌来说比较舒展,可是要在散文中创造出好的艺术形象,也必须锤炼语言。

C、中国古代散文“句式散体化,篇幅可长可短,表情达意不受格律的限制,可以兴之所至,自由挥洒”,所以,散文的语言是完全自由的,几乎可以不加修饰。

D、中国古代散文的“兴象能力”不如诗歌的一个重要原因就是散文的“句式散体化,篇幅可长可短,表情达意不受格律的限制,可以兴之所至,自由挥洒”。

3、下列对文章信息的整合和概括不正确的一项是:

[? ]

A、文章围绕“艺术的形象性”的中心,进行了中外艺术差异性的比较,中国不同艺术形式的内部比较,着重将中国古代诗歌和散文的艺术形象性进行了比较,最后得出结论,如果脱离形象性谈道理感受,那这些道理感受就将如同无本之木,无源之水。

B、第四段中列举的不同类型的散文,都很好的体现了“艺术形象在不同艺术样式、不同艺术作品中有复杂的表现形态”这一特点。

C、艺术作品的形象性很重要,但这只是评价作品艺术性高低的重要标志之一。

D、艺术形象在不同艺术样式、不同艺术作品中有复杂的表现形态,但好的艺术形象都是审美物象和审美意象的统一,能够使我们如见其人,如临其境,感悟其理。

2、阅读题 阅读下面文章,完成以下题目

北京城内的大茶馆已先后相继关了门。“裕泰”是硕果仅存的一家了,可是为避免被淘汰,它已经变了样子与作风。现在,它的前部仍然卖茶,后部却改成了公寓。前部只卖茶和瓜子什么的;“烂肉面”等等已成为历史名词。厨房挪到后边去。专包公寓住客的伙食。茶座也大加改良:一律是小桌与藤椅,桌子铺着浅绿桌布。墙上的“醉八仙”大画,连财神龛,均已撤去,代以时装美人——外国香烟公司的广告画。“莫谈国事”的纸条可是保存了下来,而且字写的更大。王利发真像个“圣之时者也”,不但没使“裕泰”灭亡,而且使它有了新的发展。

小题1:?“它已改变了样子和作风”是改成了什么样子和作风呢?

“样子”的改变是指茶馆 ? ? 的改变。“作风”的改变指茶馆变得 。

小题2:?裕泰茶馆惟一没变的是什么?王利发为什么对此不加以改变呢?

答:______________________________________________。

小题3:?对这段舞台说明分析正确的两项是?(?)(?)

A?交待了故事发展的具体地点。

B?暗示了当时的社会状况。

C?通过写茶馆的变化,表现王利发的精明能干和顽强的生存能力。

D?对即将发生的故事作了简单介绍。

E?揭示了《茶馆》的主题,时代变化了,帝国主义的经济侵略使旧中国经济萧条,但王利发的茶馆却因为善于改良而生存下来。

3、阅读题 作家许行被尊为小小说魁星,获得 “小小说创作终身成就奖”。他的许多小小说,被译成多种文字介绍到国外,被选入多种大、中学教材。《 立正》是其中最负盛名的代表作。有的读者甚至赞叹:《立正》登上了中国小小说的制高点,一篇《立正》,足以不朽。 阅读这篇小说 ,完成下列各题。(22分)

立?正?

许 行

“你说说,为什么一提起蒋介石你就立正?是不是……”

我的话还未说完,那个国民党军队的被俘连长,早就又“叭”下子来了个立正,因为他听到我提到蒋介石了。

这可把我气坏了,若不是解放军的纪律管着,早就给他一撇子了。

“你算反动到底啦!”

“长官,我也想改,可不知为什么,一说到那个人就禁不住这样做了……”

“我看你要为他殉葬啦!”我狠狠地说。

“不,长官,我要改造思想,我要重新做人哪!”那个俘虏连长很诚恳地说。

“就凭你对蒋介石的这个迷信态度,你还能……”

谁知我的话里一提蒋介石,他又“叭”一下子来了个立正。

这回我终于忍不住了,一杵子把他打了个趔趄。并且高声说:

“再立正,我就打断你的腿!”

“长官,你打吧!过去我这也是被打出来的。那时我还是个排副,就因为说到那个人没有立正,被团政训处长知道了,把我弄去好一顿揍,揍完了对我进行单兵训练,他说一句那个人的名字,我马上就来个立正,稍慢一点就挨打,有时他趁我不注意冷不防一提到那个人的名字,我没反应过来便又是一顿毒打……从那以后落下这个毛病,不管在什么时间地点,一说到那个人的名字就立正,弄得像个神经病似的,可却受到嘉奖,说这是对领袖的忠诚……长官,你打吧!你狠狠地打一顿也许能打好呢。长官,你就打吧打吧!”俘虏连长说着就痛苦地哭了,而且恳切求我打他。

这可怪了!可听得出来,他连蒋介石三个字都回避提,生怕引起自己的条件反射。不能怀疑他的这些话的真诚。

他闹得我有些傻了,不知该怎么办啦!

1948年我在管理国民党军队的俘虏时,遇到了这么一件 事。当时那个俘虏大队里都是国民党连以下的军官,是想把他们改造改造好使用,未曾想到竟遇到这么一个家伙。

事。当时那个俘虏大队里都是国民党连以下的军官,是想把他们改造改造好使用,未曾想到竟遇到这么一个家伙。

“政委,咱们揍他一顿吧!也许能揍过来呢。”我向大队政委请求说。

“不得胡来,咱们还能用国民党军队的方法吗?你以为你揍他,就是揍他一个人吗?”

嗬!好家伙,政委把问题提得这么高。

“那么?——”我问。

“你去让军医给他看看。”

当时医护水平有限,自然看不出个究竟来,也没有啥医疗办法。以后集训完了,其他俘虏作了安排,他因这个问题未解决,便被打发回了家。

事隔三十年,“文化大革命”后,我到河北一个县里去参观,意外地在街上遇上他,他坐在一个轮椅上,隔老远他就认出我来。

“教导员,教导员!”他挺有感情地扯着嗓子喊我。

他头发花白,面容憔悴,显得非常苍老,而且两条腿已经坏了。我问他腿怎么坏的,他说因为那个毛病没有改掉,叫“红卫兵”给打的,若不是有位关在“牛棚”的医生给说一句话,差一点就要没命啦!

我听了毛骨悚然,生活竟是这样的一部史书!打断了他两条腿,当然就没法立正了,这倒是一种彻底的改造方法。于是我情不自禁地说:

“你这一辈子叫蒋介石给坑啦!”

天呵!我非常难过地注意到:在我说蒋介石三个字时,他那坐在轮椅中的上身,仍然向前一挺,作了个立正的姿势。

(选自《小小说月刊》2009年3期)

小题1:小说情节曲折有致,不断涌出奇妙的波澜。请结合作品,以“连长”的“立正”为线索,按时间顺序理出小说情节发展的基本脉络。(4分)

?

?

?

小题2:“我”在小说中有什么样的作用?请概述之。(6分)

?

?

?

?

小题3:这篇小说中的描写很精彩,品味下面两段话,简析其描写类型和表达作用。(6分)

(1)他头发花白,面容憔悴,显得非常苍老,而且两条腿已经坏了。(3分)

?

?

? ?

?

(2)我非常难过地注意到:在我说蒋介石三个字时,他那坐在轮椅中的上身,仍然向前一挺,作了个立正的姿势。(3分)

? ?

?

?

?

? ?

?

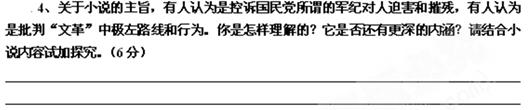

4、阅读题 阅读下面的文章,完成小题。

|

学而优则仕的领导张向喜画。工作再忙再累,也要抽空去画廊品画。张向常去的画廊不大,却有仙则名,常有真迹品鉴。

一日,画廊老板约张向到画廊品鉴白石老人的《荷花蜻蜓图》。白石老人出身贫寒,傲骨铮铮,一生传奇,诗、书、画、印皆精,是张向最为敬仰的大师。

挂在画廊正中的《荷花蜻蜓图》为纸本设色,纵39厘米,横35厘米。画中,一荷横逸,蜻蜓追舞。荷,红花墨梗,寥寥数笔,生动逼真。最令人赞叹的是那追荷而来的蜻蜓,翅膀极其透明,纹理及爪清晰精致。蜻蜓在飞舞,折翅能见动,振翅如临风。画的左端,“九十三岁白石”题款让人如晤大师……

凝视画作,张向如痴如醉。“这是一藏友暂寄在此的画作,请张向慢慢品鉴。”画廊老板乖巧,取下《荷花蜻蜓图》,平铺在案几上。

“真迹否?”张向品赏半天,不得要领。

“本人眼拙,实在辨不出真伪。据藏友讲,此画请教过一些专家,有说真,有说假,莫衷一是。”老板狡黠地望着张向,“领导您是方家,请品鉴!”

“且不论真伪,此画出神入化,令人叹为观止!”张向和老板熟稔,不藏着掖着,坐下喝茶,侃侃而谈。

“真迹赝品,价格天壤之别。”老板给张向续茶。画廊里茶香四溢。

又一日。画廊老板告知张向,一鉴赏大师路经,藏友想请大师鉴别《荷花蜻蜓图》,以求真伪。藏友和老板邀张向一同品鉴。

品赏过《荷花蜻蜓图》,爱画的张向念念不忘此画,遂爽快应约。

画廊里,藏友把《荷花蜻蜓图》缓缓平铺在案几上,恭恭敬敬请大师品鉴。

大师拿起放大镜,仔仔细细观察。

半个小时后,大师放下放大镜,久久不语。

“大师,但说无妨。”藏友很年轻,尽管内心在翻江倒海,表面上却纹丝不动。

张向惊叹年轻藏友的沉稳。

“那老朽就直说了。现如今,市面上流通的白石老人的真迹不过几千张,而赝品却不下十万!”大师把放大镜靠近画上的蜻蜓,“白石老人画蜻蜓的翅膀,必是先勾出两个翅膀的主筋,用的笔法是有来有去,画的主筋瘦硬秀挺,有如铁骨钢筋。此画的蜻蜓翅膀,尽管透明精致,却未见筋骨。这是其一。”

藏友脸由红转青,由青转白。

“其二,白石老人从87岁开始,为防造假,有意在落款上设陷阱,那就是把‘石’字下边的‘口’写成圆圈。此画是白石老人九十三岁所作,落款‘石’字下边的‘口’却为方形。”

藏友额头上渗出了密密的汗珠。

“综上所述,老朽认为,此画应为高仿赝品。”大师一锤定音。

众皆无语,屏声静气。

“感谢大师教诲!学生学浅眼拙,权当交了回学费。”藏友回过神后,迅速拿起《荷花蜻蜓图》,准备撕毁,“去伪存真,免得祸害别人!”

“撕了可惜!”第一眼见藏友,张向就觉得气度不凡。现在见他如此有气量,甚是欣赏,“刚才大师讲了,此画非真迹,却也是高仿赝品,不如转卖与我,如何?”

“既是赝品,不值一文,收藏它干嘛?”画廊老板一脸的惊讶。

“假作真时真亦假。能画出如此逼真的画,此人也不俗。”张向很懂画,更懂理,“张大千仿石涛、八大,鬼手海霞仿张大千,都是几可乱真,虽是赝品,艺术价值也颇高。”

“既蒙张向厚爱,愿相送!”藏友顺势把画呈给张向。

“送不敢承受,愿按市场价购买。”张向的前任就是栽倒在腐败上。前车之鉴,张向小心翼翼,举凡给他送钱送物,不仅被拒之门外,还遭其严斥。故素有清廉美誉,又怎么会收受藏友的画?赝品也不例外。

“若论市场价,此赝品不值500元。”大师一言九鼎。

最终,张向以500元购得《荷花蜻蜓图》。

此后,张向与藏友成了朋友,经常相邀品画。

当然了,藏友在张向的呵护下,全方位发展,几年间竟成了本城的风云人物。

“很多人知道,白石老人从87岁开始,为防造假,有意在落款上设陷阱,把‘石’字下边的‘口’写成圆圈……”成为风云人物的藏友还是喜欢收藏字画。一日,在鉴别白石老人书画时,藏友说,“很多人却不知道,白石老人的这一小动作后来被造假者发现。无奈,白石老人92岁后又把‘口’字恢复成方形……”

那日回家品画,张向对着《荷花蜻蜓图》的落款“九十三岁白石”,嘴角闪过一丝不易察觉的笑。

(选自《南方日报》)2013年7月21日,有删动)

|

小题1:张向、藏友各有什么样的性格?请简要概括。(2分)

小题2:《荷花蜻蜓图》是一幅真画,小说处处充满了暗示,请谈谈你的看法。(4分)

小题3:“张向对着落款‘九十三岁白石’,嘴角闪过一丝不易察觉的笑”这句话在文中起什么作用?(6分)

小题4:小说以《荷花蜻蜓图》为品鉴对象,有何深意?(6分)

5、阅读题 阅读下面的文字,完成问题。

“全球史观”——反思“西方中心论”的一个代表

改革开放初期,“西方中心论”在学术界有相当市场,它也是新自由主义经济学在中国流行的一种非常重要的思想基础。但是,随着西方经济不断爆发危机,世界上对资本主义制度的反思不断深入,对“西方中心论”的批判也日渐深刻。“全球史观”正是这种反思潮流的一个代表。

英国史学家巴勒克拉夫最先明确提出了“全球史观”。他认为,主要从西欧观点来解释历史已经不够了,史学家应该“从欧洲和西方跳出,将视线投射到所有的地区和时代”,这样才能“公正地评价各个时代和世界各地区一切民族的建树”。此后,欧美多位历史学家继承和发展了这一观点。?“全球史观”对“西方中心论”、“洋教条”崇拜的破除在当代中国具有更重要和更深远的意义。当然,“全球史观”尤其是其中的“中国中心观”也存在相当的问题,无须讳言,任何学者都不可避免地要受到诸如时代、文化甚至是个人因素的影响。

鸦片战争以后的100多年时间里,中国在西方国家的眼中一直是一个弱小国家.但新中国成立以来尤其是最近30年的发展颠覆了这个形象。正因为如此,一些西方学者开始用新的眼光来看待中国的现实和历史。柯文的《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》一书,提出研究中国历史应该“走向以中国为中心”,亦即“从中国而不是从西方着手来研究中国历史,并尽量采取内部的(即中国的)而不是外部的(即西方的)准绳来决定中国历史哪些现象具有历史重要性”。而由于中华复兴导致的自信心的回复(有些表现为过度膨胀),也使一些中国人自觉不自觉地迎合并推动了这个潮流。

自“后现代”思潮兴起以来,资本主义社会的各种危机已经充分地暴露出来,一些西方学者对西方文明的前途丧失了信心,因而认为“西方的没落”如同其他文明的衰落一样都是历史的“宿命”。《西方的没落》的作者斯宾格勒就是一个典型的代表.在这种情况下,对未来世界的构建和想象只能指向西方之外的世界,尤其是中华文明。 ?需要特别指出的是,推崇中华文明,并不是现代西方学者的专利,甚至也不完全是对西方文明丧失信心后的偶然现象,而是在相当长的历史时期内,一些西方学者的传统。17-18世纪,西方世界流行着一种泛中国崇拜的思潮,从神秘的哲学、严肃的政治、精致的艺术到社会的经济和生活风格,中国形象在欧洲社会面前展现了“梦寐以求的幸福生活的前景”。这种泛中国崇拜既建立在当时西方与东方实力的对比上,也建立在东方文化的神秘以及历史文化失衡的心理上,因此并不完全以物质实力为限。“全球史观”对“西方中心论”的批判从技术到制度再到文化的解释范式的变化,在一定程度上折射了这种心理。

以史鉴今,对中国人文社会科学的反思与批判多半来自外部力量的推动,这反映出了中国在政治经济和历史文化两方面都受到西方压制与影响的事实。物质落后,并不是挨打的充分条件,缺乏历史文化自信,才是中华民族复兴的最大阻碍。(选自《中国社会科学报》,有删改)

1. 下列关于文章内容的表述,不正确的一项是(?)

A.新自由主义经济学曾经在中国流行,它的一个重要思想基础就是“西方中心论”。

B.“西方中心论”关注的只是西方的现实和历史,而“全球史观”则侧重于关注东方尤其是中国的现实和历史。

C.“全球史观”认为,“西方中心论”不能客观公正地评价各个时代和世界各地区一切民族的历史成就。

D.“全球史观”有助于破除中国人崇洋媚外的思想痼疾,在当代中国具有重要和深远的意义。

2. 下列理解和分析,不符合原文意思的一项是 (?)

A.“全球史观”也存在相当的问题,因为任何学者都不可避免地要受到诸如时代、文化或个人因素的影响。

B.随着中国经济的发展,中华文明引起了西方学者的关注,以“全球史观”的视角重新观察和审视中国就代表着对“西方中心论”的反思和批判。

C.新中国成立以来尤其是近30年的发展令西方人刮目相看,所以一些西方学者开始以中国为中心来研究中国的现实和历史。

D.西方人普遍认为西方文明走向没落是历史的宿命,只有依托中华文明才能构建和想象未来的世界。

3. 根据原文内容,下列理解和推断不正确的一项是 (?)

A.要想客观公正地评价某一国家或地区的某个时代的历史,应聚焦这一国家或地区本身,考察它的哪些历史现象具有历史重要性。

B.以斯宾格勒为代表的一些西方学者认为西方文明已走向没落,因此,应该去关注西方之外的世界,尤其是中华文明。

C.早在17—18世纪,西方世界流行着一种泛中国崇拜的思潮,因为那时中国非常繁盛。如今中国崛起,中华文明再次为世人所推崇。可见,经济实力决定文化地位。

D.中国人要实现中华民族的伟大复兴,不仅要增强国家的经济实力,更要增强对中华民族历史文化的自信力。