| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中语文知识点复习《文言文阅读》考点预测(2019年押题版)(十)

A.其不欲出也其信然邪?其梦邪? B.使窃财者刑求人可使报秦者 C.今不务衣食而务无盗贼廉君宣恶言,而君畏匿之 D.然后可教以礼义终不以监门困故而受公子财 |

参考答案:

小题1:A.(“慢”应解释为“轻视,忽视”)

小题2:C.然而,但是,表转折A.他,代词;连词,表选择,是,……还是…… B.……的人;定语后置的标志 D.把,介词;因为,介词)

小题3:D.(作者引用孔子的名言,其主要用意是借此说明平息盗贼根本的办法是要根绝盗贼产生的社会土壤)

小题4:(1)为什么不可以平息呢?只不过盗贼产生有根源,能够阻止它产生的根源,还担忧什么盗贼呢(盗贼有什么可令人忧心的呢)? (5分)?(采分点:除、顾、止、何盗之患的句式,语意通顺)

(2)所以用死威胁他们却不能让他们害怕,用活命劝勉他们却不能使他们感激奋发。(5分)(采分点:以,两个“惧”、“生”的用法,而、倒装句式,语意通顺。)

本题解析:参考译文:天下正在忧心盗贼蜂起。有人问我说:“盗贼可以平息吗?”我回答说:“为什么不可以平息呢?只不过盗贼产生有根源,能够阻止它产生的根源,盗贼有什么可令人忧心的呢?”那人又说:“请问盗贼(产生)的根源是什么?”我回答他说:“穿的吃的不足,是盗贼产生的根源;徭役赋税不公平,是盗贼产生的根源;道德教化不搞好,是盗贼产生的根源。第一个根源(指衣食不足)被忽视,就会掏别人的腰包开别人的箱柜而成盗贼;第二个根源(指赋税不公)被忽视,就会手拿兵刃抢劫良民而成盗贼;第三个根源(指道徳教化不开展)被忽视,就会攻占城池劫掠百姓而成盗贼。这就是所说的盗贼也有产生的根源。”

富足的年代没有盗贼,是生活无忧;政治修明的年代没有盗贼,是贫富差距不大;教化盛行的年代没有大的社会乱子,是人心顺畅.如今不致力于人人丰衣足食却致力于天下没有盗贼,就像堵住水流却不去堵住它的源头;不致力于“教化”的方法使盗贼受到“感化”却致力于用刑法禁止做盗贼。这是纵火燃烧却要用杯水去扑灭大火。说到法律(的作用):(是)让偷东西者受刑。将伤人者处死,其惩罚的力度够重了;但是盗贼却没有因此而平息,并不是不害怕处死。只因想到无法生活下去,以为(与其)眼睁睁等待死亡。不如铤而走险另找生路。说到法律(的规定):(是)让听有能够自首的盗贼,免除他们的罪行,有的还赏赐他们穿戴佩剑,官职和实禄,其恩泽够深了;但是盗贼却不受招安。并非不想活命,只是想到无法安定的生活下去,以为做百姓是太痛苦,当盗贼是太快活。然而不是人民愿意做强盗,而是由于朝廷用不合理的法令逼出来的。盗贼不来自首。也并非他们不想自首,而是由于朝廷用不合理的法令让他们不愿悔过自新。如果衣食向来能满足他们自身需求,礼义廉耻早就充满内心。他们就会唯恐不能列入良民的范圉,哪里还敢如此呢?所以用死威胁他们却不能让他们害怕,用活命劝勉他们却不能使他们感激奋发,那么即使烦劳专管捕逐盗贼的官吏,加重督促逮捕盗贼的科条法令.原本就不会起太大的作用。

现在有关部门不从源头上担忧考虑。如一味依靠惩办州县地方官,这就如同说牧守捕盗不力是有罪当罚,那么朝廷不去正本清源,养成盗贼,不是一样有罪当罚吗。所有百姓经过九年的拼种,就可以储蓄足够三年吃的余粮;有了足够三年吃的余粮,这以后可以把礼义教给他们。如今百姓衣食不足。徭役赋税不公平,道德教化不搞好的原因,是地方官的过失吗?我担心这样做(指惩办州县地方官)不会有什么收效,而地方大小官吏都怕因此定为死罪而互相隐瞒:以致动乱事件增多的弊端,几乎又要出现了。所以孔子说:“要我办理诉讼案件,我不过也和其他办案人员一样;根本的办法是要根绝诉讼。”推而广之,也可说:“要我使用军事手段,我不过也和其他将领一样;根本的办法是要根绝战事!”再引申推广,也可以说“要我镇压盗贼,我也过也和其他州县官员一样;根本的办法是要根绝盗贼产生的土壤!”何不也返回到根本的治理办法去呢?

自从西夏元昊侵扰边境,国内盗贼蜂起。山东一带更加厉害。天子派遣侍御吏督促逮捕,并且对它们加以招安,不能全部平息。于是下令州郡:“盗贼出现却不能捉住,长吏要牵连受罪。”要加重其事的惩处力度。我认为在防备方面做得不够完善,因此写了这篇文章。

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面文章,回答下列小题。

安重荣,小字铁胡,朔州人也。重荣有力,善骑射,为振武巡边指挥使,虽武夫,而晓吏事,其下不能欺。有夫妇讼其子不孝者,重荣拔剑授其父,使自杀之,其父泣曰:“不忍也!”其母从旁诟骂,夺其剑而逐之,问之,乃继母也,重荣叱其母出。重荣起于军卒,暴至富贵,而见晋高祖自藩侯得国,尝谓人曰:“天子宁有种邪?兵强马壮者为之尔!”虽怀异志,而未有以发也。是时,高祖与契丹约为父子,契丹骄甚,高祖奉之愈谨,重荣愤然,以谓“屈中国以尊夷狄,困已敝之民,而充无厌之欲,此晋万世耻也”。数以此非诮高祖。契丹使者往来过镇州,重荣箕踞慢骂,不为之礼,或执杀之。是时,吐浑白氏役属契丹,苦其暴虐,重荣诱之入塞。契丹数遣使责高祖,并求使者,高祖对使者鞠躬俯首,受责愈谨,多为好辞以自解,而姑息重荣不能诘。天福六年夏,契丹使者拽剌过镇,重荣侵辱之,拽剌言不逊,重荣怒,执拽剌;又为书以遗朝廷大臣、四方藩镇①,皆以契丹可取为言。高祖患之,为之幸邺,报重荣曰:“前世与虏和亲,皆所以为天下计,今吾以天下臣之,尔以一镇抗之,大小不等,无自辱焉!”重荣谓晋无如我何,反意乃决。重荣虽以契丹为言,反阴遣人与幽州节度使刘晞相结。契丹亦利晋多事,幸重荣之乱,期两敝之,欲因以窥中国,故不加怒于重荣。其冬,安从进反襄阳,重荣闻之,乃亦举兵。是岁,镇州大旱、蝗,重荣聚饥民数万,驱以向邺,声言入觐。高祖遣杜重威逆之,兵已交,其将赵彦之与重荣有隙,临阵卷旗以奔晋军。重荣闻彦之降晋,大惧,以吐浑数百骑守牙城,重威使人擒之,斩首以献,高祖御楼受馘,命漆其首送于契丹。

(节选自《新五代史·安重荣传》)

小题1:对下列句子中词语的解释,不正确的一项是?( )

A.数以此非诮高祖。非:非常

B.困已敝之民,而充无厌之欲,厌:满足

C.契丹数遣使责高祖数:多次

D.是岁,镇州大旱、蝗,是:代词,这

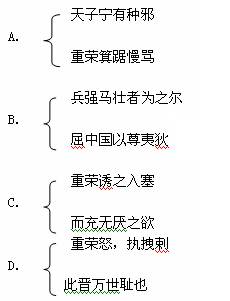

小题2:以下各组句子中,分别表明安重荣“怀异志”和“非诮高祖”的一组是?( ) ?

?

小题3:下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是?( )

A.安重荣虽为武官,但也通晓文吏事务。在处理一起家庭纠纷时,生父不忍杀其子,继母则提剑追逐,重荣不满继母的行径,厉声将她斥退。

B.安重荣愤然于高祖屈尊事夷,每遇契丹使者均极力轻慢辱骂对 方,甚至抓捕杀死他们。高祖屈己礼待契丹,而对重荣的一系列做法坚决反对。

方,甚至抓捕杀死他们。高祖屈己礼待契丹,而对重荣的一系列做法坚决反对。

C.契丹一直伺机图谋晋朝,本应引起晋朝君臣高度警惕,高祖却表示前朝与虏和亲的做法都是为国家考虑,现今重荣对抗契丹只能是自取其辱。

D.安重荣举兵起事,借口朝见,聚集数万饥民前往邺地。高祖派遣部队阻击,在双方交战中重荣被俘遇 害,高祖令人漆其首级后将它送给契丹。

害,高祖令人漆其首级后将它送给契丹。

小题4:把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(15分,5*3)

(1)重荣有力,善骑射,为振武巡边指挥使,虽武夫,而晓吏事,其下不能欺。

译文:?

(2)天子宁有种邪?兵强马壮者为之尔!

译文:?

(3)兵已交,其将赵彦之与重荣有隙,临阵卷旗以奔晋军

译文:?

参考答案:

小题1:A

小题1:B

小题1:B

小题1:(1)重荣有力气,擅长骑马射箭,任振武巡边指挥使一职。他虽为武官,但也通晓文吏事务,他的下属不能欺骗他

(2)天子难道是天生的贵种吗?兵强马壮者(都)可做天子!

(3)战斗开始后,安重荣的部将赵彦之与安重荣有 嫌怨,临阵倒戈投奔晋军

嫌怨,临阵倒戈投奔晋军

本题解析:

小题1:A非和诮同义连用,讥诮

小题1:B? A.“重荣箕 踞慢骂”是重荣对契丹使者的态度,不是对高祖的态度;C.“重荣诱之入塞”是写重荣对契丹的吐浑白氏的引诱,非“怀异志”;D.“重荣怒,执拽剌”,是写重荣与契丹的冲突,非“怀异

踞慢骂”是重荣对契丹使者的态度,不是对高祖的态度;C.“重荣诱之入塞”是写重荣对契丹的吐浑白氏的引诱,非“怀异志”;D.“重荣怒,执拽剌”,是写重荣与契丹的冲突,非“怀异 志”。用排除法可知答案。

志”。用排除法可知答案。

小题1:B高祖“对重荣的一系列做法坚决反对”错。从“姑息重荣不能诘”可知。

小题1:略

【参考译文】

安重荣,小字铁胡,朔州人。重荣有力气,擅长骑马射箭,任振武巡边指挥使一职。他虽为武官,但也通晓文吏事务,他的下属不能欺骗他。有一对夫妇(到安重荣这里)控告他们的儿子不孝顺。重荣拔出剑给父亲,让他自己杀死儿子,父亲流泪说:“(我)不忍心啊!”母亲在旁边诟骂,夺过父亲手里的剑追赶着儿子(要杀掉他)。重荣一问,原来是(孩子的)继母,重荣厉声呵责母亲,将她斥退。重荣出身军中士兵,突然财多位尊。重荣见晋高祖从藩侯得到天下,曾经对人说:“天子难道是天生的贵种吗?兵强马壮者(都)可做天子!”重荣虽然怀有二心,但没有时机起事。这时,高祖与契丹约为父子,契丹十分骄横,高祖侍奉他更加恭敬。重荣对此十分气愤,认为高祖 的做法是“降低中原大国的身份而尊崇夷狄,使已经困顿的百姓更加困顿,来填充契丹永不满足的欲望,这是晋万代的耻辱。”屡次以此非议讥讽高祖。契丹使者来往经过镇州,重荣坐姿傲慢,极力轻慢侮辱对方,不以礼对待他们,有时甚至抓捕杀死他们。当时吐浑白氏隶属契丹,苦于契丹残暴统治,安重荣诱使他们进入塞内。契丹多次派遣使者责问高祖,并要求放还被(安重荣)抓捕的契丹使者。高祖对契丹使者十分恭谨,愈受责备态度愈加恭敬,多说好话以求解脱,却纵容重荣,对他对待契丹使者的行为不加追问。天福六年夏天,契丹使者拽剌路过镇州,安重荣冒犯侮辱他,拽剌出言不逊,重荣大怒,抓捕了他;又写信送给朝廷大臣、四方藩镇长官,都说契丹可以攻取。高祖担心这件事,为此驾临邺地,告知重荣说:“前代与契丹和亲,都是为

的做法是“降低中原大国的身份而尊崇夷狄,使已经困顿的百姓更加困顿,来填充契丹永不满足的欲望,这是晋万代的耻辱。”屡次以此非议讥讽高祖。契丹使者来往经过镇州,重荣坐姿傲慢,极力轻慢侮辱对方,不以礼对待他们,有时甚至抓捕杀死他们。当时吐浑白氏隶属契丹,苦于契丹残暴统治,安重荣诱使他们进入塞内。契丹多次派遣使者责问高祖,并要求放还被(安重荣)抓捕的契丹使者。高祖对契丹使者十分恭谨,愈受责备态度愈加恭敬,多说好话以求解脱,却纵容重荣,对他对待契丹使者的行为不加追问。天福六年夏天,契丹使者拽剌路过镇州,安重荣冒犯侮辱他,拽剌出言不逊,重荣大怒,抓捕了他;又写信送给朝廷大臣、四方藩镇长官,都说契丹可以攻取。高祖担心这件事,为此驾临邺地,告知重荣说:“前代与契丹和亲,都是为 天下考虑,现在我凭这么大的天下对契丹称臣,你凭一个小小的镇州与其对抗,大小不一样,不要自取其辱!”重荣认为晋不会拿他怎么样,于是决定反叛。重荣虽然(先)与契丹有约,暗中却派人与幽州节度使刘晞结盟。契丹也认为晋朝多事对自己有利,庆幸重荣作乱,希望晋朝廷与重荣同时受损。想趁机窥视中原,因此不加怒于重荣。这年冬天,安从进在襄阳起兵反叛,重荣听说就跟着反叛。这年,镇州遭遇旱灾、蝗灾,重荣聚集几万饥民,驱赶他们向邺地进发,声称要入朝见皇

天下考虑,现在我凭这么大的天下对契丹称臣,你凭一个小小的镇州与其对抗,大小不一样,不要自取其辱!”重荣认为晋不会拿他怎么样,于是决定反叛。重荣虽然(先)与契丹有约,暗中却派人与幽州节度使刘晞结盟。契丹也认为晋朝多事对自己有利,庆幸重荣作乱,希望晋朝廷与重荣同时受损。想趁机窥视中原,因此不加怒于重荣。这年冬天,安从进在襄阳起兵反叛,重荣听说就跟着反叛。这年,镇州遭遇旱灾、蝗灾,重荣聚集几万饥民,驱赶他们向邺地进发,声称要入朝见皇 帝。晋高祖派杜重威阻击他,战斗开始后,安重荣的部将赵彦之与安重荣有嫌怨,临阵倒戈投奔晋军。重荣听说赵彦之投降晋军,非常惊惧,率领几百名吐浑骑兵驻守牙城,重威派人抓住了重荣,杀死重荣把首级献给高祖,高祖登楼接交首级,并漆其首级后送给契丹。

帝。晋高祖派杜重威阻击他,战斗开始后,安重荣的部将赵彦之与安重荣有嫌怨,临阵倒戈投奔晋军。重荣听说赵彦之投降晋军,非常惊惧,率领几百名吐浑骑兵驻守牙城,重威派人抓住了重荣,杀死重荣把首级献给高祖,高祖登楼接交首级,并漆其首级后送给契丹。

本题难度:一般

3、单选题 对下列句中加粗字的解释,不正确的一项是

[? ]

A.越国以鄙远。(把……作为边境)

B.且君尝为晋君赐矣。(恩惠)

C.又欲肆其西封。(任意)

D.唯君图之。(希望)

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成下列各题。(19分)

司马错与张仪争论于秦惠王前

司马错与张仪争论于秦惠王前。司马错欲伐蜀,张仪曰:“不如伐韩。”王曰:“请闻其说。”

对曰:“亲魏善楚,下兵三川①,塞轘辕、 缑氏②之口,当屯留之道,魏绝南阳,楚临南郑,秦攻新城、宜阳,以临二周之郊,诛周主之罪,侵楚、魏之地。周自知不救,九鼎宝器必出。据九鼎,按图籍,挟天子以令天下,天下莫敢不听,此王业也。今夫蜀,西辟之国,而戎狄之长也,弊兵劳众,不足以成名,得其地,不足以为利。臣闻:‘争名者于朝,争利者于市。’今三川、周室,天下之市朝也,而王不争焉,顾争于戎狄,去王业远矣。”

缑氏②之口,当屯留之道,魏绝南阳,楚临南郑,秦攻新城、宜阳,以临二周之郊,诛周主之罪,侵楚、魏之地。周自知不救,九鼎宝器必出。据九鼎,按图籍,挟天子以令天下,天下莫敢不听,此王业也。今夫蜀,西辟之国,而戎狄之长也,弊兵劳众,不足以成名,得其地,不足以为利。臣闻:‘争名者于朝,争利者于市。’今三川、周室,天下之市朝也,而王不争焉,顾争于戎狄,去王业远矣。”

司马错曰:“不然。臣闻之,欲富国者,务广其地;欲强兵者,务富其民;欲王者,务博其德。三资者备,而王随之矣。今王之地小民贫,故臣愿从事于易。夫蜀,西辟之国也,而戎狄之长也,而有桀、纣之乱。以秦攻之,譬如使豺狼逐群羊也。取其地,足以广国也;得其财,足以富民;缮兵不伤众,而彼已服矣。故拔一国,而天下不以为暴;利尽西海,诸侯不以为贪。是我一举而名实两附,而又有禁暴正乱之名。今攻韩劫天子,劫天子,恶名也,而未必利也,又有不义之名,而攻天下之所不欲,危!臣请谒其故:周,天下之宗室也;齐,韩、周之与国也。周自知失九鼎,韩自知亡三川,则必将二国并力合谋,以因于齐、赵,而求解乎楚、魏。以鼎与楚,以地与魏,王不能禁。此臣所谓‘危’,不如伐蜀之完也。”惠王曰:“善!寡人听子。”

卒起兵伐蜀,十月取之,遂定蜀。蜀主更号为侯,而使陈庄相蜀。蜀既属,秦益强富厚,轻诸侯。

(选自《战国策?秦策》)

[注]①三川:韩地,以其境内有黄河、洛水、伊水而得名。②轘辕、缑氏:均为军事要地。轘辕,山名;缑氏,地名。

小题1:对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(?)

A.据九鼎,按图籍按:审察

B.故拔一国,而天下不以为暴拔:攻克

C.齐,韩、周之与国也与:给予

D.臣请谒其故谒:陈述

小题2:下列各组句子中,全都属于的司马错正面阐述了伐蜀的理由一项是(?)①今王之地小民贫?②劫天子,恶名也

③取其地,足以广国也?④利尽西海,诸侯不以为贪

⑤是我一举而名实两附?⑥则必将二国并力合谋

A.①③⑥

B.②④⑥

C.②③④

D.③④⑤

小题3:下列有关对原文的理解分析,不正确的一项是(?)

A.在秦国的攻伐对象应该是蜀还是韩、周的问题上,张仪与司马错的意见针锋相对,张仪的观点没有被秦惠王采纳,主要是他对张仪“争名”“争利”的狭隘观点表示反对。

B.司马错赞同张仪的有关蜀地位置、地位等的论述,但他比张仪分析得更加透彻,更能看到统一该地的战略意义不仅在于扩地富民,还在于获得舆论支持。

C.司马错认为不能先攻打韩、周,一是因为攻打他们会引起诸侯的反对,使自己陷于矛盾之中,二是考虑到秦国当时的政治、经济等的不利因素。

D.战国时代的谋臣大都能言善辩,本文中司马错的语言体现出其朴实无华、见解精辟的特点,透过这些言论,我们可以看到一个沉着冷静、深谋远虑的谋臣形象。

小题4:把文言文阅读材料中划线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)今三川、周室,天下之市朝也,而王不争焉,顾争于戎狄,去王业远矣。(5分)

(2)蜀主更号为侯,而使陈庄相蜀。蜀既属,秦益强 富厚,轻诸侯。(5分)

参考答案:

小题1:C(“与”既有虚词的用法,也有做实词的用法,如《六国论》中“与赢而不助五国也”,“与”就是“亲附、亲近”的意思。此题中的“与”就是这种用法)

小题2:D(②⑥是陈述舍蜀伐韩的危害。不属正面阐述。)

小题3:A(原文的“争名”“争利”是张仪的比喻,希望说服秦惠王伐韩。)

小题4:(1)而现在的三川地区和周王室,正是整个天下的大市场和朝廷啊,而大王却不去争夺它们.反而去与那些野蛮的人争夺名利,这就离帝王之业太远了。(“……也”“顾”“去”各1分,大意正确2分。)(5分)

(2)蜀国国君改称蜀侯,秦国又派陈庄去作蜀侯的国相。蜀国既已隶属于秦国,秦国更加富强起来,而且更加轻视天下诸侯。(“相”“属”“轻”各1分,大意正确2分。)(5分)

本题解析:参考译文:司马错与张仪就伐蜀或是伐韩的问题,在秦惠王面前争论,司马错主张伐蜀。张仪说:“不如伐韩。”惠王说:“我愿听听你的意见。”

张仪答道:“与楚、魏亲善,出兵三川,堵住镮辕、缑氏的险塞,阻截屯留的羊肠坂道,魏国将切断韩国自南阳出兵南下的道路,楚国将进逼韩国的南郑,秦国则将往东进攻韩国的新城、宜阳,这样,兵临东,西二周之郊,惩罚二周的罪过,并且可以进入楚、魏之地。周室自知危急无救,一定会献出九鼎、宝器。这样,就可掌握九鼎重器、地图、户籍、控制周天子,号令诸侯,诸侯不敢不听命,这可以建立王业。现在蜀国只不过是西部偏僻的小国,是戎、狄之辈,您兴师动众,疲困劳苦,却不会成就霸王之名;况且取得蜀地、也无利可图。我听说:‘争名在朝廷,争利在市场。’现在三川、周室正是天下的朝廷和市场,可是大王不争夺三川、周室,而去争夺戎、狄,这就 离建立王业太远了。

司马错说:“不是这样,我听说:‘想使国家富有,务必扩充土地;想使军力强大,务使人民富有;想要建立王业,务必广施德政。具备这三个条件,王业即可随之而来。’现在大王地小民贫,所以我希望您从易处着手。蜀国是西方偏僻的国家,又是戎、狄的首领,而且正有内乱,趁此机会去进攻蜀国,如同豺狼追逐群羊一样。夺取了蜀国,可以扩充国土;取得了财物,可以富民;整军不伤害人民,就可以征服蜀国了 。所以攻下蜀国,而诸侯不会认为是暴虐;尽取巴、蜀之利,而诸侯不会以为是贪婪。这样,我们一动就可名利双收,而且又获有禁暴正乱的美名,现在进攻韩国,则将威胁天子;而威胁天子,这具有坏名声,未必有利,还会落个不义之名,何况这是攻伐诸侯所不愿意的,就太危险了。我请求讲明这个道理:周,是诸侯的宗室;齐,是韩、周的同盟。周室自知要失去九鼎,韩国自知要失去三川,两国必定会通力合作,通过齐、赵去求楚、魏解围,把九鼎送给楚国,把三川送给魏国,大王是无法阻止他们这样做的。这就是我所说的‘危险”。我认为,不如攻伐蜀国,乃是万全之计。

惠王说:“好,我就听你的。”终于出兵攻蜀,当年十月攻下,灭了蜀国,蜀王改名号为‘侯’,惠王并派陈庄任蜀国的相国。蜀既归服,秦国便更加强励殷富,从而轻视诸侯。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面《论语》选段,回答问题。

? ①子曰:“可与言而不与之言,失人;不可与之言而与之言,失言。知者不失人,亦不失言。”(《论语·卫灵公》)

? ②孔子曰:“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。”(《论语·季氏》)

1、“知者”(智者)说话有什么讲究?请简要概括。

_______________________________________________________________________________

2.孔子认为在侍奉有德位的君子时,应如何正确说话?请简要说明。

________________________________________________________________________________

参考答案:1. 智者讲究说话的时机,该说就说,不该说就不说。

2. ①说话要沉稳,不要急躁;②说话要坦诚,不要隐瞒;③说话要察言观色,把握最佳时机。

本题解析:

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文提分技巧《语言文字运用.. | |