|

|

|

高中语文知识点复习《文学类文本阅读》试题强化练习(2019年最新版)(六)

2019-12-28 08:51:11

【 大 中 小】

|

1、阅读题 (一)文学类文本阅读。阅读下面文段

古 渡 朱以撒

①这个古渡,已经不知道有多少年头了。在我曾经过往的日子里,它总是充满生机和喧哗,如同古渡的流水一样。

②那些日子,这条河上没有一座桥,靠一只木船来回渡河,终年无绝。古渡脚下的卵石,总是被那些肩头沉沉负重的农家人的草鞋磨得光亮。当船还未过来时,他们就坐在卵石上,抽着旱烟,聊着桑麻,或者说些七荤八素的话题,激起阵阵笑声。古渡是这些劳作者短暂的栖泊处,在这里他们可以坦然地放下重负,等待着对岸木船犁开涟漪,桨声款款缓缓而来。撑船的壮实汉子无疑是最有人缘的,候船的人远远叫着他的小名,催他撑得快些。尤其是赶墟那天,大姑娘小媳妇多,满满地坐上一船,红红绿绿,总会让他心绪舒畅,撑得又快又稳,赢得阵阵惊叹和好评。这个时候,会让人感到生活的平和与灿烂,所有的劳累和苦涩,都似流水一般远去了。可是,有几次洪峰下来的时候,浊浪滚滚漫过堤坝,河面上飘浮着枯枝败叶,打着旋儿推搡向前,这时的古渡和渡船就难免出现惊险、慌乱的情景,尤其是暮归时分。

③古渡苍老,河水悠悠,连同这纯朴的生活悄悄流逝。

④后来我离开了这里,由这条脱去油漆露出本色的木船送我到下游的一个渡口,不远处有一公路,每日有车经过。

⑤许多年以后途经这里,古渡犹在,人迹杳无,往日那些声响都已沉入岁月深处。肆无忌惮的葛藤遮盖了光滑的卵石,离这不远有一座彩虹般的水泥桥飞架。涨水时节,反倒有不少闲人站在桥上,看着洪波涌起惊涛拍岸。那指指点点的从容神情,全然是欣赏的样子。最后的一只渡船,静静地泊在那里,船底已浸满了水,有一只长嘴巴的翠鸟立在船头,纹丝不动。一切都表明,一茬一茬的船工,结束了撑船岁月,已渐渐老去。

⑥那一页的生活,已被翻了过去。

⑦有多少像这样的生活场景封存在我们的记忆仓库里。一旦遇到时机,一抹颜色、一缕气味,都会使这些久远的记忆鲜明而又生动的。古渡对于宽敞平坦的长桥来说,除了新旧之别和材料迥异以外,承载了不同的生存观念、生活理想。生活在日日向前,是以告别过去的方式、情调、趣味作为标志的。有许多过去极为普通的日用品,已经成为民俗博物馆的藏品。人们要使怀旧有个引子,只好到这些地方去。可是,对于没有以往那些生活经历的人而言,这些东西并没有什么精神价值,只是物质属性,看也罢,不看也罢,没有什么两样。有人曾说过,常常想起过去就意味着心态老了,不过,要感到有味的还真不能脱离怀旧呢!

⑧过去的一切在我的心目中是很带有朴素化韵味的。时代的进展,使我们所见到的都变得比以前漂亮和精细。残垣断壁的古宅换成了高楼大厦,长衫对襟也剪裁成了时髦短装,再如家居用具,葫芦瓢、蓑衣、木桶,无不换成了铝合金或塑料制品。变化最多的当属人的形相、人的神情。前不久我特地坐下来,再看一遍黑白影片《鸡毛信》。我并不注重海娃送信的艰辛过程,而是沉浸在那土得掉渣的陕北背景里——那满是沟壑的黄土高坡、愣头愣脑的群羊,还有黑不溜秋的老棉袄。那时节,人的举止、表情,都是那么的朴素实在,拙得有味,土得深厚。这些情景,总是让人想起真实无华的泥土,没有一丁点儿文饰。后来,我又看了几部重拍片,黑白换成了彩色,演员队伍也换了另一拨,主要角色漂亮多了,动作也表演似的,眉宇间巧多于拙,那种能表现苦难、风霜的背景如风飘散。在我看来,拍出一些没有时代特征的片子来,让人眼睛看着,情感却无从附着。

⑨向前的生活,必定以向前的状态展开,使人面向电脑,面向新奇繁杂的信息。可是,闲散下来,还是会感到传统的人格心理在变与不变、新与旧之间,有回味不变和陈旧的成分。那历史的神髓、底蕴亦如天地苍冥中来去的飞鸿,究竟难以付之提挈和把捉了,只是常常泛起,成为一种最亲近和深沉的感怀。即便是很寻常的乡间古渡,也概莫能外。

小题1:文章第⑺段中,作者说:“古渡对于宽敞平坦的长桥来说,除了新旧之别和材料迥异以外,承载了不同的生存观念、生活理想。”请联系上下文简要分析“古渡”与“长桥”各承载了人们怎样的生存观念和生活理想。(4分)

?

小题2:作者在第⑵段中有声有色地描述了记忆中在古渡见到的一些生活场景,请你用三个短句对这些生活场景进行概述,并说明这一段在全文中的作用。(5分)

?

小题3:作者对古渡的人和事念念不忘,有关浓浓的怀旧情绪,同时又说“生活在日日向前”“向前的生活,必定以向前的状态展开”。请具体谈一下你对“怀旧”和“向前”的看法。(6分)

?

参考答案:

小题1:古渡:传统的纯朴生活。(或者“劳累苦涩,温饱自足,快乐交流的纯真生活”)。长桥:现代的快捷生活(或者“沧桑变迁,欣赏生活,表明社会生活的进步”)。(每个2分,共4分)

小题1:辛勤的农家人在古渡候船的场景,摆渡女人们渡河赶墟的场景,洪峰中古渡和渡船惊险、慌乱的情景。(3分)铺垫、衬托作用。(2分)

小题1:答案示例:

(一)怀旧是继承,向前是发展。过去的许多东西是我们应该好好继承的,如吃苦耐劳,勤俭节约,真诚坦率,团结互助等传统美德,我们都要继承。同时我们还应该立足当前,着眼未来,勇于接受新事物,敏锐观察,大胆发现,开拓创新,不断进取。

(二)怀旧是老年人的专利,向前是年轻人的资本。我们不能老是抱着旧的东西不放,过去的东西再好,也已成为过去。时过境迁,条件发生了变化,过去的东西不一定能够适合现在的条件。时代的发展要靠向前的勇气和智慧,而不是靠怀旧的幽幽情思。(每点3分,共6分)

本题解析:略

本题难度:一般

2、阅读题

上海在近代中国地位(演讲记录稿)

葛剑雄

(1)近代的上海在中国处于什么地位?我可以这样说,研究下来,上海在近代中国的地位比我们老上海想象的还要高,我个人就有这样的体会。

(2)首先讲一下,近代以前的上 海。一直有这样一种说法,特别是在西方人中,说上海是从一个小渔村突然之间变成国际大都市的,好像一切都是因为西方人来了。但是,近些年也有另一种说法,要是没有鸦片战争,没有开埠,上海也会发展成为国际大都市。我觉得这两种说法都有偏颇的地方,事实是怎么样的呢?我们可以看一下,上海在中国一些古老的城镇中间,它的历史是比较短的。据目前所知,到公元10世纪才有了上海这个名称。它是一个小小的聚落。在公元1292年,上海镇升格为县。应 海。一直有这样一种说法,特别是在西方人中,说上海是从一个小渔村突然之间变成国际大都市的,好像一切都是因为西方人来了。但是,近些年也有另一种说法,要是没有鸦片战争,没有开埠,上海也会发展成为国际大都市。我觉得这两种说法都有偏颇的地方,事实是怎么样的呢?我们可以看一下,上海在中国一些古老的城镇中间,它的历史是比较短的。据目前所知,到公元10世纪才有了上海这个名称。它是一个小小的聚落。在公元1292年,上海镇升格为县。应 该承认,上海超越其他县城,一跃成为中国第一、居国际前列的大都市,转折点就是上海开埠。在1845年设立了英租界,以后还设立了法租界、美租界,英租界与美租界又合成公共租界。直到改革开放初,上海的主要城区还是开埠后所设租界的范围。 该承认,上海超越其他县城,一跃成为中国第一、居国际前列的大都市,转折点就是上海开埠。在1845年设立了英租界,以后还设立了法租界、美租界,英租界与美租界又合成公共租界。直到改革开放初,上海的主要城区还是开埠后所设租界的范围。

(3)我想给诸位介绍一下上海的自然地理状况。在1843年刚开埠的时候,中国还没有现代化的交通工具,在这样的情况下,一个城市能发挥什么作用呢,就跟它所处的位置、自然条件有很密切关系。

(4)上海有非常好的内河航运和海运条件。黄浦江上游和苏州河上游连通着江南的水网,形成了非常发达的内河航运系统。 上海更有利的位置是江海之会,南北之中。上海处于长江的出海口。通过长江及其支流,上海可以连接整个长江流域,具有最广阔的腹地,上海大致处于中国海岸线的中间,气候条件较好,冬天不冻,夏天受台风影响较小。这 样的位置既便于进入太平洋,并通往世界,也便于世界各地通过上海进入中国,并联系南北各地,或通过长江深入内地。 样的位置既便于进入太平洋,并通往世界,也便于世界各地通过上海进入中国,并联系南北各地,或通过长江深入内地。

(5)但是,自然条件不过是提供一个舞台,真正起作用的还要靠在舞台上活动的人,以及人赖以活动的体制、制度。对上海来说,主要是两个因素,即???和???。

(6)首先,我们必须肯定,清朝是被迫开放的,租界是中国人民屈辱的象征。实际上租界是一个国中之“国”,拥有治外法权。但这也使它成为一个特殊的地方,各种势力都利用它得到一定程度的庇护,包括革命党在内。

(7)租界是侵华基地,也是冒险家的乐园。世界上任何想侵略或影响中国的势力,都会先进入上海租界。同样,中国的各种政治力量也会通过租界与外国势力接触和结合。近代中国没有哪一个政治力量可以离开外国的影响或支持而取得成功的,因此也都离不开上海。因此,上海不仅是当时的金融、经济中心,也是政治中心。讲它是政治中心,大家可能不理解,因为上海没有做过首都,但我们回顾近代的历史,包括辛亥革命,就可以发现,一些最重要的决定不是在南京、北京做的,而是在上海做的。政治中心主要是看它的内容和活动,而不是形式。另外,租界是中西文化汇聚的地方,也是中国现代化的实验室。无论是物质文明、精神文 明、制度文明,大多是先从上海引进,在上海实验做出示范,然后再推广到全国。 明、制度文明,大多是先从上海引进,在上海实验做出示范,然后再推广到全国。

(8)上海这个地方之所以近代发生那么大的作用,与它人口的来源有关的。开埠时整个上海县只有50余万人口,到1900年突破100万,到1915年突破200万,1949年到有500多万。这样的增长速度显然不是本地人口的增长所能达到的,主要是靠移民,上海人口的70%以上是移民或移民后代。大多数移民来自浙江北部和江苏南部,这是近一千年来中国经济文化最发达的地区,所以移民的总体素质比较高。开埠时上海只有26个外国人,以后迅速增加,最多时有15万外国侨民,解放时还有28000。由于上海的重要地位,也吸引了大批流动人口,他们在上海居留的时间或长或短,其中的重要人物同样产生重大影响。

(9)今天我们讲上海在近代中国的地位,说明, 甲?,?乙?这是我们在回顾历史后需要思考的。

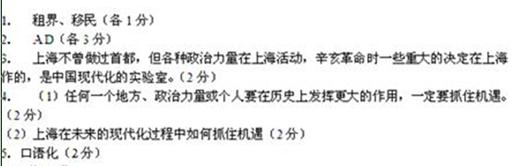

1.在第(5)段空格处填写合适的内容(2分)

2.联系全文对文章分析正确的两项是(6分)

A.从文章的第(1)段的内容来看,作者是个老上海人。

B.“要是没有鸦片战争,没有开埠,上海也会发展成为国际大都市”的观点是错误的。

C.是上海“江海之会,南北之中”的有利的地理位置,决定了上海在近代中国的地位。

D.中国人对于上海租界的感情是复杂的,它既是中国人民屈辱的标志,也为上海发展带来机遇。

| E.第(8)段所列举的数据是为了说明本地人口的增长对发展的重要性。

3.请以上海为例,解释第(7)段划线句的含义。(2分)

4.联系全文,辨析文意,分别为第(9)段两处空格填上合适的内容(各20字左右)(4分)

5.本文的语言风格是:?(2分)

参考答案:

本题解析:略

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面文字,回答问题。

名著的遭遇

李洁非

文学名著,总是吸引影视改编者的注意力,然而,改编得好的偏偏又很少。

文学名著作为叙事艺术精品,给影视剧的编导预备了坚实的基础,能令其事斗功倍,所以中外很多影视编导都打它的主意,是很自然的;但是,由于文学名著自身的艺术复杂性,以及大多数编导的方方面面的个人修养与文学名著的艺术精纯性这间存在较大差距,所以改编的成功率历来偏低,这也是很自然的。

以四大古典名著所改编的电视剧为例,假原著的巨大影响,当初它们的播出都曾轰动一时,但好景却不长。特别是《红楼梦》和《水浒》二剧,照理说,其原著是中国古代小说史上数一数二的杰作,艺术养料最丰,然而恰恰是由它们改编的电视剧,最失败,播出时频遭讥疑,之后几乎杳无踪影,导即被淡忘。

倒是最改编的《西游记》,得到了一些认可,多年来不时有重播。究其原因,虽然跟电视剧的编、导、演各方的努力和表现有关,但其实最主要的却是《西游记》小说原著本身,在四大古典里面,故事的意蕴和人物的意蕴,都是最简的,改编者把握起来,犯错误或者走形失神的机会不太多。

今年春节,忽见重拍之数集《西游记》在电视中播出,颇感诧异。于是观之。但不数集,我即生出狗尾续貂般的无聊感来。字幕上所谓“原班人马”显然名不副实,八戒、沙僧二位演员均已易人:况且,即便真是“原班人马”又待如何?看着唐僧、悟空、观音等面生赘肉、身手见缓的模样,我只作“既有当初,何必今日”之想。一是运用大量电脑特技,来加强打斗及神魔场景的表现;一是在剧情上脱离原著,由策划和编写人员自出心杼,增添若干情节。

前者我以为思路没有错误,眼下已近21世纪,引计算机多媒体技术进入影视创作,完全不应是有争议的问题,但像新版《西游记》这样,条件并不成熟却勉强为之,以至于生硬幼稚者,我觉得就反为不美。却年底,在影剧院欣赏好莱坞大片《星球大战》,里面的电脑特技令人叹为观止,有再造世界般的神奇。有此印象,再看新版《西游记》,两相对照,后者的草率与粗糙真可以说昭然若揭!其间,资金不足可能是一个决定性因素,不过,我仍然感到,两者艺术态度上也有巨大差距。条件明明不具备而刻意为之,其动机不能不令人生疑——只怕是艺术创新的价值有限,而招徕看客的嫌疑倒更重一些吧?

至于新版《西游记》对原著情节的改动,原则上并非不可——只要改得合体、有度和足够聪明。可我所发现的改动,大抵都既不合体,也非有度,更不聪明。有一集,即叙述唐僧等受厄于如来金鹏的那一集,平空冒出了一个“孔雀公主”,居然以“纯情女郎”面目缠缠绵绵地穿插其间,对唐僧频送秋波。我直觉中即感到此一人物及其身上的种种信息,很是稀奇古怪,绝非原著可能有:一查,果系杜撰。诸如此类的笔触,我无意责其大胆,惟觉改编者头脑有些混乱。

新版电视剧《西游记》,的确打上了90年代以来中国蓬勃兴起的市场化文化的印记。对它,我们只宜这样理解,若过多地考虑什么“文学名著改编”这类的问题,倒有点多余了。

(节选自《书摘》2000年5期)

为什么说“文学名著,总是吸引影视改编者的注意力”?(3分)

(1)本文第三、四两段分别评论了根据名著所拍的三部电视剧,是为了阐述什么观点?

(2)本文第三段明确说“以四大名著改编的电视剧为例”,但为什么下文却只列举了三部,而没有举出《三国演义》?(2分)

作者在第五段所说“狗尾续貂”一语,(1)具体指什么而言?(2)这样说的根据是什么?

下列对文章的赏析,不正确的两项是

从第一段所说“改编得好的偏偏又很少”一语来看,作者似乎并没有全盘否定由名著改编的影视作品,但从下文的叙述及举例看,作者其实并不承认在这方面有成功的先例。

本文对新版《西游记》电视剧的拍摄中的过分市场化取向颇有微词,认为这是该剧不成功的重要原因。

作者认同名著改编电视剧这种文化快餐现象,但不赞成在电视剧拍摄中运用电脑特技和对原著情节进行改动。

本文评论新拍《西游记》的相关篇幅占的比重大,是由于它的问题更多更新更典型,对其进行深入剖析,可使行文重点更突出,针对性更强,详略更加得当。

本文用运了对比的手法,如将改编的电视剧与原著对比,将已拍成的有关名著电视剧相互对比,把同一句著电视剧的新旧版对比,使说理更加鲜明。

参考答案:

1.作为叙事艺术精品,基础坚实,改编者可以事半功倍。

2.(1)名著改编为电视剧的成功程度,取决于编导者个人的相关修养与原著的艺术复杂性(精纯性)之间的吻合程度。

(要点:电视剧成功与否取决于编导者对原著的理解深度。)(2)三部名著电视剧已从不同角度将问题说清,不必再重复举例。(或:《三国演义》电视剧作为例证较之另外三部不够典型)

3.(1)新版西游记较之旧版艺术品位更低(或:更加等而下之。)(2)“原班人马”名不副实运用特技生硬幼稚(或草率粗糙;或哗众取宠;或浮躁浅薄)(3)对情节胡乱编造(改编不负责任;或随意杜撰)(4)打上了市场文化印记(或市场文化色彩浓厚)(答出其中三点即可)

4.? A? C

本题解析:

1.

2.

3.

4.

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面文章,完成以下题目

溴甲烷

溴甲烷,又称溴代甲烷或甲基溴,是一种无色无味的液体。它具有强烈的熏蒸作用,能杀灭许多有害生物,是一种高效?广谱的杀虫剂。它对土壤具有很强的穿透能力,能穿透到未腐烂分解的有机体中,从而达到灭虫?防病?除草的目的。土壤熏蒸后,残留的溴甲烷能迅速挥发,短时间内即可播种。因此,溴甲烷是目前最受农民欢迎的一种土壤熏蒸剂。由于溴甲烷无色无味,为了保证使用者的安全,常常在这种熏蒸剂中加入约2%的催泪剂作为警报剂。

但是,前段时间,联合国环境规划署发表一项声明,敦促全世界进一步限制使用溴甲烷。

与真菌?细菌?病毒?昆虫等生物相比,人可能更脆弱。所以,作为一种对有害生物所向披靡的杀虫剂,它对人的毒害也是显而易见的。它是一种强烈的神经毒剂,可对人的皮肤?肺?肾脏和肝脏造成直接的损伤。中毒严重者可出现心脏衰竭?休克等症状,个别中毒者还会双目失明。

据统计,目前世界上溴甲烷用于土壤消毒的量约占溴甲烷消费总量的70%。经溴甲烷消毒后的土壤,有助于农作物的生长。然而,溴甲烷在杀灭病原菌的同时,也杀灭了土壤中一些对农作物生长有益的生物,而这些生物对于调节土壤的微生态?抑制病原菌的种群数量和改善土壤结构都是至关重要的。所以,经溴甲烷熏蒸处理后,土壤中的生物种类急剧减少,形成一种“生物真空”的临界状态。由于没有其他种类生物的竞争和牵制,农作物的病原菌势必大量繁殖?积累,这就影响了农作物的正常生长;反过来,又不得不加大溴甲烷的用量,从而进入恶性循环。更为严重的是,溴甲烷在使用过程中,会排放到大气中,影响大气臭氧层,破坏大气环境。

正是由于溴甲烷存在“不光彩”的一面,一些国际组织和发达国家呼吁尽快禁止使用溴甲烷。1997年9月,《蒙特利尔议定书》第九次缔约方会议决定:发达国家于2005年停止生产并禁用溴甲烷;发展中国家从2005年起,每年溴甲烷的生产量和消耗量不超过1995?1998年间平均用量的80%,并且将于2015年最终淘汰溴甲烷。

由于世界各国对禁用溴甲烷十分重视,加上《蒙特利尔议定书》的限制,许多国家和地区都在采取相应的措施。目前,已经有15个发达国家明确表态不再使用溴甲烷。不过,如果这一承诺不能兑现,87个发展中国家将不可能在2015年放弃使用溴甲烷。

小题1:.根据文意,下列对溴甲烷最受农民欢迎原因的表述,不正确的一项是

A.溴甲烷是一种能杀灭各种有害生物的高效广谱的杀虫剂。

B.溴甲烷是一种对土壤具有很强的穿透能力的土壤熏蒸剂。

C.溴甲烷能穿透到未腐烂分解的有机体中,起到很好的防病作用。

D.溴甲烷熏蒸土壤后挥发迅速,很快就可播种,不误农时。

|

小题2:从上下文看,下列对溴甲烷“‘不光彩’的一面”的理解,不正确的一项是

A.溴甲烷在使用过程中,会挥发到大气中,破坏大气臭氧层,恶化大气环境。

B.溴甲烷无色无味,作为熏蒸剂使用时,容易使人放松警惕,从而存在安全隐患。

C.溴甲烷虽然能杀灭病原菌,但同时也杀灭了土壤中一些对农作物生长有益的生物。

D.溴甲烷可使有的中毒者出现心脏衰竭休克双目失明等症状。

小题3:以下理解符合原文意思的一项是

A.熏蒸土壤时,溴甲烷能穿透到未腐烂分解的有机体中,抑制病原菌的种群数量和改善土壤结构,从而形成一种“生物真空”的临界状态。

B.《蒙特利尔议定书》第九次缔约方会议决定:发展中国家从2005年起,每年生产和消耗的溴甲烷总量不能超过1995?1998年四年间用量的80%。

C.从溴甲烷的特性来看,在实际使用中,除了用作土壤熏蒸剂之外,溴甲烷还可以用于其他物品的熏蒸和消毒。

D.因为87个发展中国家将在2015年放弃使用溴甲烷,所以目前已有15个发达国家明确表态不再使用溴甲烷。

参考答案:

小题:(4分)

“瓦”真实记录了“我”的童年生活,能勾起“我”对童年时代乡村生活的回忆。

小题:(4分)

①雨中的神韵与魅力;②对称之美;③团结与温情;④对乡村的坚守。

小题:.(6分)

“迷路”的原因:①对乡村的背弃;②被城市拒绝和抛弃。意义:表现现代人在追求新生活过程中的困惑,强调面对光怪陆离的现代生活不要丢掉过去美好的东西。

小题:(8分)

(1)实写(“瓦松”名称及药用功能)、虚写(梦中“瓦松”)两方面。原因:与瓦“能冲洗出乡村旧事”形成呼应,更能表达出对童年乡村生活的怀念。

(2)表现“我”对“瓦”的一往情深,使文章更有亲切感;点明主题,表达“我”灵魂归乡的愿望。

本题解析:无

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面的文字,完成下面问题。

林清玄:心美一切皆美

? 记者:您30岁之前得遍了台湾所有的文学大奖,直到不再参赛,此外,您还是台湾最高产的作家,除了众人以为的文思泉涌,还有别的诀窍吗?

?林清玄:我很喜欢一句古诗:书到今生读已迟。就是说,这辈子你要读书已经来不及,都是上辈子的积累。我想这种积累重要的是怎么坚持,每天写一点,一个月以后回头看,会觉得性情上有变化,这种慢慢积累的过程是快乐的。

?记者:从乡下奋斗到台北,您的经历也是比较坎坷的。小时候,您随父兄在田间地头流汗受苦,这段经历对您今后的成长有何影响?

?林清玄:有很大的帮助,使我什么情况都能适应。从出生到现在,我没有一个晚上睡不着觉,没有一餐饭吃不香,随时都能笑得出来。因为小时候在大山中长大,生活很苦,心思也单纯,天黑上床马上睡觉,你不会有欲望,有欲望也没用,根本不可能实现,所以慢慢久了,你对欲望就不会太敏感。

?记者:在您的环境里面,显然没有成为作家的条件,但您成功了。

?林清玄:的确,我家代代都是耕农,可是我对文字有非常深刻和敏锐的感受。记得有位文人叫张潮,他讲,“文章是案头之山水,山水是地上之文章”,你把地上的东西看清楚了,那就是一篇文章。我小时候的成长不可能像一般人所说的,学富五车,而是一门深入。我记得小时候读每本书,拿过来都珍贵得不得了,抱着,枕着,经常拿到什么就很用心地看。小学三年级以后,每天我要抱着一本书,才睡得着;每天一定要读到一篇好文章,才肯睡觉。

?记者:在经历5000年未有之变局之后,拜金拜物对传统价值观的疏离逐渐明显,在这样光怪陆离的时代,怎样才能活出真正的优雅?

?林清玄:其实这是一个向欲望倾斜的时代,全世界都是这个样子,有时候你看报纸会看到一个爱玛仕的包卖到100万人民币,荒唐!但大家已经习惯了,不以为怪,它是名牌,就值这个钱,那是因为你已经迷失了对事物的真实判断。

?人的肩膀挑着一架天平,一边是欲望,一边是心灵的满足,你的心灵应该有足够的砝码来保持平衡。人在中间,一边是一个人加一个山谷的“谷”,一边是一个人加一个山谷的“山”,俗和仙如果能够平衡,你就能做一个平正的人。

?当然,要想不被欲望捆绑,就应该有自己心灵的寄托,要花一些时间来充实我们的心灵世界,比如文学。

?记者:对于生在这个时代有着多种价值可供选择的青年来说,文学在他们生活中应该是一个怎样的存在?

?林清玄:第一流的文章是生命的化妆,其实在青年的成长中,文学也是他们最好的化妆。因为如果有内涵,你会觉得什么事情都美。我有两句话,“心美一切皆美,情深万象皆深”,你的心灵美丽了,你看到的世间一切都美;如果你的情感深厚,你会觉得世间万物都很深刻。所以,如果要使你的生命、外表、气质变得更好,你的心就要美,你的情就要深,文学正好是容易进入的途径。

1.下列对访谈有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(? )

A.林清玄引用“书到今生读已迟”的古诗意在说明天赋的重要性,此生再如何努力读书都不会有大的效果。

B.林清玄引用张潮的话,说“文章是案头之山水,山水是地上之文章”,很形象地说出了他的成长环境与他的创作的关系,也说出了生活与创作的关系。

C.林清玄举爱玛仕的包卖到100万人民币的例子是为了说明全世界都向欲望倾斜,人失去了对事物真实价值的判断能力。

D.林清玄认为,要达到仙与俗的平衡,需要心灵的寄托,因此文学是必不可少的。

E.林清玄所说的“心美一切皆美”的含意是一个人心美了,他就可以用一种积极乐观的心态去看待一切,因此,一切都会美起来。

2.这篇访谈共涉及了哪几个主要话题?请分条概述。

答:___________________________________________________。

3.林清玄取得成功的主要因素有哪些?请简要概括。

答:___________________________________________________。

4.怎样理解“第一流的文章是生命的化妆”?请结合你的读书经历谈谈文学对你的影响。

答:___________________________________________________

参考答案:1.BC

2.访谈共涉及到三方面的话题:林清玄在文学上取得成就的重要原因;在拜金拜物的光怪陆离的现实中怎样活得优雅;在价值多元的时代中青年应如何对待文学。

3.从小就对文字有非常深刻和敏锐的感受;热爱读书,手不释卷,一门深入,坚持积累;小时候苦难经历的磨练,使他能够适应各种环境;生活的大书使他获得了丰厚的人生阅历,成为他创作的源泉;不被欲望捆绑,心灵充实。

4.“第一流的文章”说的就是文学,“生命的化妆”是说文学可以使人的灵魂变得美丽和丰富。这句话说出了文学对一个人精神成长的重要作用,比如陶冶人的心灵,提高人的修养,丰富人的感情,改善人的气质,加深人对世界的理解和认识,等等。(意对即可)

本题解析:

本题难度:一般