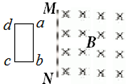

1、简答题 如图所示,水平地面上方的H高区域内有匀强磁场,水平界面PP′是磁场的上边界,磁感应强度为B,方向是水平的,垂直于纸面向里.在磁场的正上方,有一个位于竖直平面内的闭合的矩形平面导线框abcd,ab长为l1,bc长为l2,H>l2,线框的质量为m,电阻为R.使线框abcd从高处自由落下,ab边下落的过程中始终保持水平,已知线框进入磁场的过程中的运动情况是:cd边进入磁场以后,线框先做加速运动,然后做匀速运动,直到ab边到达边界PP′为止.从线框开始下落到cd边刚好到达水平地面的过程中,线框中产生的焦耳热为Q.求:

(1)线框abcd在进入磁场的过程中,通过导线的某一横截面的电荷量是多少?

(2)线框是从cd边距边界PP′多高处开始下落的?

(3)线框的cd边到达地面时线框的速度大小是多少?

参考答案:(1)设线框abcd进入磁场的过程所用时间为t,通过线框的平均电流为.I,平均感应电动势为.E,则

.E=△Φ△t,.I=.ER,△Φ=Bl1l2

通过导线的某一横截面的电荷量 q=q=.I△t=△ΦR,解得 q=Bl1l2R.

(2)设线框从cd边距边界PP′上方h高处开始下落,cd边进入磁场后,切割磁感线,产生感应电流,在安培力作用下做加速度逐渐减小的加速运动,直到安培力等于重力后匀速下落,速度设为v,匀速过程一直持续到ab边进入磁场时结束,有

E=Bl1v,I=ERFA=BIl1,FA=mg

联立解得 v=mgRB2l21

线框的ab边进入磁场后,线框中没有感应电流.只有在线框进入磁场的过程中有焦耳热Q.线框从开始下落到ab边刚进入磁场的过程中,线框的重力势能转化为线框的动能和电路中的焦耳热.则有

mg(h+l2)=12mv2+Q

解得 h=m3g2R2+2QB4l412mgB4l41-l2

(3)线框的ab边进入磁场后,只有重力作用下,匀加速下落,加速度大小为g,则有

v21-v2=2g(H-l2)

解得,cd边到达地面时线框的速度v1=

本题解析:

本题难度:一般

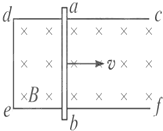

2、简答题 如图,是一个水平放置的导体框架.宽度L﹦1.00m,接有电阻R﹦0.50Ω,磁感应强度B﹦0.40T,方向如图所示,今有导体棒ab横放在框架上,并能无摩擦地沿擦地滑动,框架及导体棒ab的电阻不计,当ab以V﹦4.0m/s的速度向右匀速滑动时,试求:

(1)导体棒ab上的感应电动势E的大小.

(2)电路中感应电流I的大小.

(3)要维持棒ab匀速运动,外力F应为多大.

参考答案:(1)导体ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小:

E=BLv=0.40×1.00×4.0V=1.60V…①

(2)导体ab相当于电源,由闭合电路欧姆定律得回路电流:

I=ER=1.600.5A=3.2A…②

(3)导体ab所受的安培力:

F=BIL=0.40×3.2×1.00N=1.28N…③

由于ab匀速运动,所以水平拉力:

F′=F=1.28N…④

答:(1)导体ab上的感应电动势的大小为1.60V.

(2)电路中感应电流I的大小为3.2A.

(3)要维持棒ab匀速运动,外力F应为1.28N.

本题解析:

本题难度:一般

3、计算题 半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度为B=0.2T,磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m。金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R=2Ω,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计。

(1)若棒以v0=5m/s的速率,在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径 的瞬时(如图),MN中的电动势和流过灯L1的电流。

的瞬时(如图),MN中的电动势和流过灯L1的电流。

(2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环 以

以 为轴向上翻转90°后,磁场开始随时间均匀变化,其变化率为

为轴向上翻转90°后,磁场开始随时间均匀变化,其变化率为 ,求L1的功率。

,求L1的功率。

参考答案:解:(1)棒滑过圆环直径OO′的瞬时,MN中的电动势

E1=B2av=0.2×0.8×5=0.8V

等效电路如图(1)所示,流过灯L1的电流

I1=E1/R=0.8/2=0.4A ?  (2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O′ 以OO′为轴向上翻转90°,半圆环OL1O′中产生感应电动势,相当于电源,灯L2为外电路,等效电路如图(2)所示,感应电动势

(2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O′ 以OO′为轴向上翻转90°,半圆环OL1O′中产生感应电动势,相当于电源,灯L2为外电路,等效电路如图(2)所示,感应电动势

E2=ΔФ/Δt=0.5×πa2×ΔB/Δt=0.32V

L1的功率P1=(E2/2)2/R=1.28×10-2W ?

本题解析:

本题难度:困难

4、选择题 如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd.边长ab=2bc,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地进入磁场,两次完全进入磁场的时间相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场.线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1:第二次bc边平行MN进入磁场.线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则( )

A.Q1>Q2q1=q2

B.Q1>Q2q1>q2

C.Q1=Q2q1=q2

D.Q1=Q2q1>q2