|

高考化学试题《电解池原理》考点强化练习(2017年押题版)(四)

2017-08-01 01:54:23

来源:91考试网

作者:www.91exam.org 【 大 中 小】

|

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

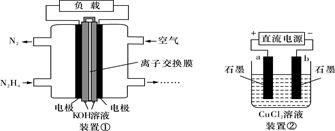

1、选择题 液体燃料电池相比于气体燃料电池具有体积小,无需气体存储装置等优点。一种以肼(N2H4)为燃料的电池装置如下图装置①。该电池用空气中的氧气作为氧化剂,KOH作为电解质。下列叙述不正确的是

A.该燃料电池负极发生的电极反应为:N2H4+4OH--4e-===N2+4H2O

B.用该燃料电池作为装置②的直流电源,产生1 mol Cl2至少需要通入0.5 mol N2H4

C.该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触

D.该燃料电池中,电子从右侧电极经过外电路流向左侧电极,溶液中OH-则迁移到左侧

|

参考答案:D

本题解析:A.通入燃料的电极为负极,负极上燃料失电子发生氧化反应,电极反应式为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,故A正确;B.电解氯化铜生成氯气的电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑,生成1mol氯气转移2mol电子,燃料电池中的负极反应为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,则转移2mol电子,消耗0.5mol的N2H4,故B正确;C.因为电池中正负极上为气体参与的反应,所以采用多孔导电材料,可以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触,故C正确;D.电子只能在电极和导线中移动,不能进入溶液,故D错误;故选D。

考点:考查电化学原理的应用

本题难度:困难

2、简答题 用惰性电极分别电解下列物质的水溶液一段时间后,氢离子浓度不会改变的是( )

A.NaCl

B.CuSO4

C.AgNO3

D.Na2SO4

参考答案:A、用惰性电极电解氯化钠的水溶液,在阴极上放电的离子是电解质中的氢离子,氢离子浓度会减小,故A错误;

B、用惰性电极电解硫酸铜的水溶液,最后的生成物是铜、氧气和硫酸,氢离子浓度会增大,故B错误;

C、用惰性电极电解硝酸银的水溶液,最后的生成物是银、氧气和硝酸,氢离子浓度会增大,故C错误;

D、用惰性电极电解硫酸钠的水溶液,电解的实质是电解水,电解前后一直是硫酸钠的中性溶液,氢离子浓度不会改变,故D正确.

故选D.

本题解析:

本题难度:一般

3、选择题 如图,将纯Fe棒和石墨棒插入1 L饱和NaCl溶液中。下列说法正确的是

A.M接负极,N接正极,当两极产生气体总量为22.4 L(标准状况)时,生成1 mol NaOH

B.M接负极,N接正极,在溶液中滴人酚酞试液,C电极周围溶液变红

C.M接负极,N接正极,若把烧杯中溶液换成1 L CuSO4溶液,反应一段时间后,烧杯中产生蓝色沉淀

D.M接电源正极,N接电源负极,将C电极换成Cu电极,电解质溶液换成CuSO4溶液,则可实现在铁上镀铜

参考答案:A

本题解析:M接负极,N接正极,则该装置为电解饱和食盐水的装置,其反应方程式为:

2NaCl+2H2O=Cl2↑+H2↑+2NaOH,当两极产生气体总量为22.4 L(标准状况)时,即氯气和氢气的物质的量都为0.5mol,所以生成1 mol NaOH ,所以本题的答案选择A;M接负极,N接正极,在Fe极产生了NaOH,故B错误;M接负极,N接正极,若把烧杯中溶液换成1 L CuSO4溶液,则变成电解硫酸铜溶液,铜离子在铁极上放电析出铜,所以在烧杯中不会产生蓝色沉淀,故C错误;M接电源正极,即铁会溶解,所以不能实现在铁上镀铜,故D错误。

点评:本题考查了电解池的基础知识,该知识点是高考考查的重点和难点,本题难度适中。

本题难度:一般

4、填空题 按下图装置进行实验,并回答下列问题

(1)判断装置的名称:A池为___________ B池为______________

(2)锌极为__________极,电极反应式为_______________________

(3)石墨棒C1为______极,电极反应式为_______________________ 石墨棒C2附近发生的实验现象为

____________________________

(4)当C2极析出224mL气体(标准状态)时,锌的质量减少_________g。

参考答案:(1)原电池;电解池

(2)负;Zn-2e-==Zn2+

(3)阳;2Cl--2e-==Cl2↑;电极上有气泡产生,无色溶液变红色

(4)0.65

本题解析:

本题难度:一般

5、选择题 下列叙述中不正确的是

A.电解池的阳极上发生氧化反应,阴极上发生还原反应

B.不能自发进行的氧化还原反应可通过电解的原理实现

C.电镀时,电镀池里的阳极材料发生氧化反应

D.电解饱和食盐水时,阳极得到氢氧化钠溶液和氢气

|