微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、选择题 根据神经冲动通过突触的方式不同,突触可分为化学突触和电突触两种。电突触的突触间隙很窄,在突触前末梢无突触小泡,间隙两侧的膜是对称的,形成通道,带电离子可通过通道传递电信号。以下关于电突触的说法不正确的是

A.神经冲动通过电突触的传递速度较化学突触快

B.形成电突触的两个神经元中任何一个产生神经冲动均可通过突触传递给另一个神经元

C.神经递质阻断剂可以阻断神经冲动通过电突触的传递

D.神经冲动通过电突触的传递可使细胞内ADP的含量增加

参考答案:C

本题解析:试题分析:据图可知,电突触的传递依靠电信号,而化学突触的传递借助于神经递质,因此电突触的信号传递速度比化学突触的信号传递速度快,故A正确;由于电突触的突触前膜没有突触小泡,不借助于神经递质,且突触间隙两侧的膜是对称的,因此电突触的两个神经元任何一个产生的兴奋均可以传给另一个神经元,故B正确;由于电突触的信号传递需要电信号不需要神经递质,因此神经递质阻断剂对电突触的传递没有作用,故C错;神经冲动的传递需要ATP提供能量,ATP水解成ADP时释放能量,故D正确。

考点:本题主要考查突触的结构和功能,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

本题难度:困难

2、选择题 当内环境稳态遭到破坏时,必将引起

A.酶促反应速度加快

B.渗透压升高

C.细胞代谢紊乱

D.糖尿病

参考答案:C

本题解析:试题分析:内环境稳态指内环境的各种化学成分和理化性质保持相对稳定的状态,遭到破坏时,化学成分和理化性质会失去平衡,故酶促反应速度变慢,故A错。渗透压不一定升高,也可能降低,故B错。由于内环境化学成分和理化性质会失去平衡,故细胞代谢紊乱,故C正确。糖尿病是缺乏胰岛素引起的,内环境稳态遭到破坏时,不一定都引起糖尿病,故D错。

考点:本题考查内环境稳态相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系能力。

本题难度:简单

3、选择题 摘除大白鼠的胰腺,将胰腺的一部分再植入大白鼠的皮下,该动物未出现糖尿病的症状;一段时间后,将皮下移植的胰腺组织除去,该大白鼠立即出现血糖浓度升高,并出现糖尿病症状;随后注射一定量的胰岛素,大白鼠血糖水平恢复正常,且糖尿病症状消失。该实验不能说明

A.胰岛素的产生与胰腺有关

B.胰岛素能降低血糖浓度

C.胰岛素是蛋白质类激素

D.胰岛素能治疗糖尿病

参考答案:C

本题解析:试题分析:根据题意分析可知:该实验验证了胰岛素的产生部位和功能。说明了胰岛素是由胰腺组织分泌的,能降低血糖浓度,从而能治疗糖尿病。整个过程没有验证胰岛素的本质。所以选C。要验证胰岛素的本质,用双缩脲试剂。

考点:动物激素

点评:本题难度一般,要求学生识记动物激素的相关知识,考查学生对胰岛素的本质及功能的理解。

本题难度:困难

4、选择题 内环境稳态的实质是

A.在神经和体液共同调节下实现的

B.温度、pH等理化性质呈现动态平衡

C.各个器官系统协调活动的结果

D.体内细胞生活不可缺少的条件

参考答案:B

本题解析:试题分析:内环境稳态是在神经-体液-免疫调节下实现的,故A错误。正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态,实质是使温度、pH等理化性质呈现动态平衡,故B正确,C错误。是机体进行正常生命活动的必要条件,故D不符合题意。

考点:本题考查内环境稳态相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度。

本题难度:简单

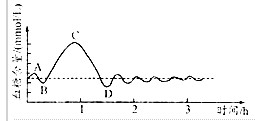

5、选择题 如图表示一个健康人饭后血糖浓度的变化情况,有关叙述中正确的是

A.进食后1h内,胰高血糖素分泌增加使血糖浓度升高

B.进食后,肌细胞等对糖的摄取和储存速率将会加快

C.进食2h后血糖趋于稳定,调节血糖的激素停止分泌

D.胰岛素在发挥作用后不改变,可长时间持续起作用

参考答案:B

本题解析:试题分析:进食后1h内,血糖浓度升高,则胰岛素分泌增加,胰高血糖素分泌减少,故A错误。进食后,血糖浓度升高,肌细胞等对糖的摄取和储存速率加快,进而降低血糖,故B正确。进食2h后血糖趋于稳定,胰岛素和胰高血糖素的含量处于动态平衡,使得血糖处于相对稳定状态,故C错误。D、胰岛素在发挥作用后,被相关酶分解失去活性;故D错误。

考点:本题考查血糖调节相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系能力;曲线分析能力。

本题难度:困难