微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、选择题 一个人的手掌触到裸露的电线(110?V)会立即反射性地紧握电线,被解救后他再次看到裸露的电线,会立即反射性地把手缩回。对这两个反射的正确叙述是

A.两个反射中枢都在脊髓

B.两个反射中枢都在大脑

C.前一个反射中枢在脊髓,后一个反射中枢在大脑

D.前一个反射中枢在大脑,后一个反射中枢在脊髓

参考答案:C

本题解析:生来就有、不学就反射叫非条件反射,其中枢在大脑皮层以下;经学习形成的反射叫条件反射,其中枢必须有大脑皮层参与。一个人的手触到裸露的电线,而反射性地紧握电线,是非条件反射,其中枢在脊髓;以后再看见电线把手缩回则是条件反射,其中枢在大脑皮层。

本题难度:困难

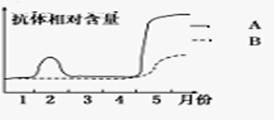

2、选择题 下图表示A、B两个人在1到5月份血浆中人某病毒抗体的相对含量。下列对曲线图的解释不成立的是?

A.A在1月份接种了疫苗,B没有

B.两人均在4月份感染了该病毒

C.A免疫系统可以清除病毒并能长期产生保护作用

D.该病毒疫苗刺激机体产生了相应的记忆细胞

参考答案:C

本题解析:A在1月份接种了疫苗,血浆中某病毒抗体的相对含量相对含量增加,也形成记忆细;B抗体相对含量没有变化,因此没有接种疫苗。两人抗体的相对含量增加,说明均在4月份感染了该病毒。A免疫系统里面含有记忆细胞,使得第二次免疫反应快而强,可以清除病毒并能长期产生保护作用,但是如果病毒发生基因突变,那记忆细胞就不能识别抗原。

本题难度:一般

3、选择题 人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过突触传递神经递质实现的。下列有关突触和兴奋传递的叙述,错误的是

A.突触前后两个神经元之间的兴奋是同时发生的

B.兴奋通过突触时由电信号转化为化学信号,再转化为电信号

C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的

D.兴奋在突触处只能单向传递

参考答案:A

本题解析:试题分析:兴奋在突触中传递,在突触前膜内形成递质小泡由前膜融合,并释放出来到突触间隙中,再作用于突触后膜上的受体,使离子通道开放,引起下一个神经元兴奋或抑制,存在时间延搁,突触前神经元先兴奋,突触后神经元后兴奋;兴奋在突触处由电信号转化为化学信号再转化为电信号;构成突触的两个神经元之间存在突触间隙;由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,因此兴奋在神经元之间只能单向传递。

考点:本题考查兴奋在神经元间的传递和突触的结构。

点评:本题难度中等,属于考纲理解层次。解答本题的关键是理解兴奋在突触处的传递具有时间延搁,理解兴奋在突触间的传递具有单向性。

本题难度:简单

4、选择题 下列说法正确的是

A.在植物的生长过程中,各种植物激素是单独作用的

B.1935年科学家从赤霉菌培养基滤液中分离出赤霉素就能肯定它是植物激素

C.乙烯能促进果实的成熟,所以在幼嫩的果实中含量较多

D.激素调节是植物生命活动中最基本的调控过程

参考答案:D

本题解析:试题分析: A.在植物的生长过程中,各种植物激素是适应环境变化的过程中,并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用共同调节。错误。

B.1926年日本黑泽英一发现,当水稻感染了赤霉菌后,会出现植株疯长的现象,病株往往比正常植株高50%以上,而且结实率大大降低,因而称之为“恶苗病”。科学家将赤霉菌培养基的滤液喷施到健康水稻幼苗上,发现这些幼苗虽然没有感染赤霉菌,却出现了与"恶苗病"同样的症状。1938年日本薮田贞治郎和住木谕介从赤霉菌培养基的滤液中分离出这种活性物质,并鉴定了它的化学结构。命名为赤霉酸。1956年C.A.韦斯特和B.O.菲尼分别证明在高等植物中普遍存在着一些类似赤霉酸的物质。到1983年已分离和鉴定出60多种。一般分为自由态及结合态两类,统称赤霉素,分别被命名为GA1,GA2等。

C.幼嫩的果实要成熟,需要植物激素乙烯的催熟,所以幼嫩果是刚开始肯定是几乎不含的,后来果实要成熟的时候(呼吸跃迁前后),果实乙烯开始大量产生,果实成熟.

D.激素调节是植物生命活动中最基本的调控过程正确。

考点: 植物激素的作用。

本题难度:简单

5、选择题 下列关于体液与内环境的说法正确的是

A.体液的成份主要是水,不含蛋白质

B.内环境只包括血浆、组织液和淋巴三部分

C.细胞质基质是体液的一部分

D.内环境的理化性质是恒定不变的

参考答案:C

本题解析:本题考查有关体液与内环境之间的关系。体液包括细胞内液和细胞外液即内环境,内环境主要由血浆、组织液和淋巴构成,细胞质基质是细胞内液,是体液一部分,内环境的理化性质相对稳定,所以C选项正确。

本题难度:困难