1、选择题 一般情况下,人的体液中O2浓度较低的是

A.·血浆

B.组织液

C.淋巴

D.细胞内液

参考答案:D

本题解析:人的体液中的氧气浓度较低的是细胞内液,因为在细胞内进行细胞有氧呼吸,消耗氧气产生CO2,所以D选项正确。

本题难度:简单

2、选择题 人体发生花粉过敏时,身体的某些部位(如颈部)出现红肿,原因是细胞释放组织胺,导致毛细血管的通透性增大。对此现象的解释正确的是

A.血浆蛋白渗出,组织液减少

B.血浆蛋白渗出,组织液增加

C.血红蛋白渗出,组织液减少

D.血红蛋白渗出,组织液增加

参考答案:B

本题解析:毛细血管的通透性增大,导致血浆蛋白从毛细血管中渗出,进入组织液并使其增多;血红蛋白存在于红细胞中,一般不会进入血浆中。

本题难度:一般

3、选择题 下列有关生长素的叙述不正确的是

A.植物顶端优势的现象说明了生长素生理作用的两重性

B.植物的生长不仅仅与生长素有关

C.用一定浓度的生长素类似物处理去雄的未授粉的二倍体番茄可得到单倍体无子番茄

D.用带有少量芽和幼叶的枝条扦插更易生根,成活率高

参考答案:C

本题解析:试题分析:在侧芽处生长素浓度高,抑制侧芽的生长,说明了生长素生理作用的两重性,A正确;植物的生长是多种激素共同作用的结果,B正确;用一定浓度的生长素类似物处理去雄的未授粉的二倍体番茄可得到无子番茄,但染色体数目没变,不是单倍体,C错误;芽和幼叶能合成生长素,促进扦插枝条更易生根,成活率高,D正确。?

考点:本题考查生长素作用的知识。意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

本题难度:简单

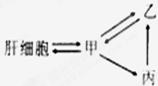

4、选择题 分析下图肝细胞与甲、乙、丙三种细胞外液的物质交换关系,叙述错误的是

A.肝细胞、甲、乙三部位O2浓度大小关系为乙>甲>肝细胞

B.乙中的葡萄糖通过甲进入肝细胞需穿过3个磷脂双分子层

C.甲、乙、丙维持稳定的调节机制是神经—体液—免疫调节

D.在有氧充足的状态下,NaHCO3与乙中的乳酸反应,使乙pH稳定在7.35-7.45

参考答案:D

本题解析:试题分析:由图可知,甲为组织液,乙是血浆,丙是淋巴。是有血液运进,在肝细胞内被消耗,所以肝细胞、甲、乙三部位O2浓度大小关系为乙>甲>肝细胞,A正确;乙中的葡萄糖通过甲进入肝细胞需穿过毛细血管壁细胞,2层磷脂双分子层,再穿过肝细胞膜,1层磷脂双分子层,共穿过3个磷脂双分子层,B正确;内环境维持稳态的调节机制是神经—体液—免疫调节,C正确;在有氧充足的状态下,细胞进行有氧呼吸,不产生乳酸,D错。故本题选D。

考点:本题考查内环境稳态的相关知识,意在考查考生对内环境稳态知识的识记和理解的能力以及识图能力。

本题难度:一般

5、选择题 CAV-16病毒常引起儿童手足口病和其他并发症。下列人体对该病毒免疫的叙述,正确的是

A.T细胞经CAV-16刺激后增殖、分化为浆细胞,产生抗体

B.CAV-16侵入人体后,体液中的杀菌物质和吞噬细胞对其不起作用

C.患儿体内的CAV-16需通过体液免疫和细胞免疫共同作用才能彻底清除

D.患儿痊愈后,若再次感染,相应的记忆细胞会迅速产生抗体消灭该病毒

参考答案:C

本题解析:试题分析:浆细胞是由B细胞或记忆细胞增殖分化而来的,故A错误;CAV-16侵入人体后,体液中的杀菌物质对其不起作用,但吞噬细胞能识别、处理CAV-16,并暴出其抗原决定簇,故B错误;病毒感染时,机体往往是先通过体液免疫的作用来阻止病毒通过血液循环而散播,再通过细胞免疫的作用来予以彻底消灭,故C正确;只有浆细胞能合成并分泌抗体,记忆细胞不能合成抗体,故D错误。

考点:本题以CAV-16病毒为素材,考查病毒和免疫的相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间内在联系的能力。

本题难度:一般