1、选择题 食用被诺如病毒( NV)污染的食物会导致呕吐与腹泻,而(NV)极易变异,下列推断不合理的是

A.胃酸能杀死部分NV属于非特异性免疫

B.NV极易变异,人类很难研究相应的疫苗

C.人体内环境中可能有抗NV的抗体

D.吞噬细胞能促使被NV入侵的靶细胞裂解

参考答案:D

本题解析:试题分析:胃酸属于人体免疫的第一道防线,属于非特异性免疫,A正确;由题意可推知该病毒属于RNA病毒,该病毒容易发生突变,人类很难研究相应的疫苗,B正确;该病毒侵入人体后,人体会进行体液免疫产生相应的抗体来抵抗该病毒,C正确;使被NV入侵的靶细胞裂解死亡的细胞是效应T细胞,故本题选D。

考点:免疫

点评:本题考查了人体对病毒免疫的相关知识,属于对识记、理解层次的考查。

本题难度:一般

2、选择题 对于植物间断暗期最有效的光是

A.红光

B.远红光

C.蓝紫光

D.绿光

参考答案:A

本题解析:影响植物光周期的色素是光敏色素,其中红光能光敏色素pr型向Pfr型转变,其作用对中断暗期最为有效,而远红光使Pfr转为Pr,作用相反,其余两种色光对光周期作用不大。

本题难度:一般

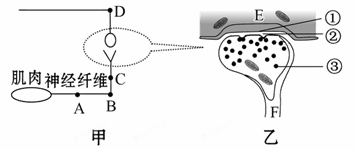

3、选择题 图甲是青蛙离体的神经-肌肉标本示意图,图中AB+BC=CD,乙是突触放大模式图。据图分析,下列说法错误的是

A.刺激C处,A、D处可同时检测到膜电位变化

B.刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动均明显增强

C.③的内容物释放到②中主要借助生物膜的流动性

D.兴奋从E到F,发生“电信号→化学信号→电信号”的转变

参考答案:ABD

本题解析:试题分析:兴奋在神经元上以电信号形式传导,兴奋在突触处传递借助于神经递质,速度慢,因此刺激C处,A点先兴奋,D点后兴奋,故A错;D点处于突触后膜的神经元上,因此刺激D时,肌肉不能收缩,故B错;神经递质出细胞的方式为胞吐,依赖于细胞膜的流动性,故C正确;根据乙图的结构可知,兴奋的方向是F→E,因此兴奋不能从E→F,故D错。

考点:本题主要考查兴奋的传导和传递过程,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

本题难度:一般

4、选择题 兴奋在两个神经元之间传递时,以下生理活动不会发生的是

A.生物膜的融合和转化

B.钠、钾离子的跨膜运输

C.ATP的合成和分解

D.信号分子与突触前膜上受体的识别和结合

参考答案:D

本题解析:试题分析:兴奋在两个神经元之间传递时,突触前膜内的突触小泡通过突触前膜释放神经递质,就发生了生物膜的融合和转化,A正确;神经递质作用于突触后膜上的受体,会引起下个神经元膜内外的电位发生改变,兴奋或抑制,而兴奋或抑制是通过钠、钾离子的跨膜运输实现的,B正确;突触前膜释放神经递质是耗能过程,存在ATP的合成和分解,C正确;受体存在于突触后膜上,信号分子与突触后膜上受体的识别和结合,D错。故本题选D。

考点:本题考查兴奋在细胞间传递的相关知识,意在考查考生识记理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

本题难度:一般

5、选择题 右图可表示多种生物学现象或过程,对此描述不准确的是

A.若表示基因的表达过程,则d可发生于线粒体中

B.若表示反射弧,则其中的信息均以局部电流的形式传导

C.若表示光合作用过程的能量转换,则c可代表糖类等有机物中的化学能

D.若表示细胞免疫过程,则c表示抗体

参考答案:BD

本题解析:试题分析:线粒体含有少量的DNA和核糖体,可以基因的表达,A正确。如果图形表示反射弧,会发生电信号→化学信号→电信号的转化,B错误。如果图形表示光合作用中的能量转换,则c代表的是糖类等有机物中稳定的化学能,C正确。如果图形表示细胞免疫,则不需要浆细胞的参与,不能产生抗体,D错误。

考点:本题考查基因表达、反射弧、光合作用和细胞免疫的相关知识,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学现象进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。

本题难度:简单