微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 山东是儒家思想的发源地。孔子开创的儒家思想,博大精深,影响深远。根据材料,结合所学知识完成下列问题。

材料一 守旧而又维新、复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又被捧上独尊地位的原因。

材料二 朱熹认为,“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”。王守仁认为,“心即理”“知行合一”“致良知为圣人教人第一义”。

(1)阅读材料一,结合所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。

________________________________________________________________________________

(2)依据材料二说明朱熹和王守仁关于贯通明理的途径有何差别?据所学知识说明二者思想是否存在本质差别。

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)原阂:儒家思想的二重性,即在维护封建礼教伦常的同时,又有发展创新的特点,易于被社会各阶层接受;董仲舒对儒家学说的改造和统治者的接纳与强力推行。

(2)朱熹:主张“格物致知”,即通过实践、学习明事理;王守仁主张“致良知”,即通过自我反思,恢复良知。二者没有本质筹别,因为二者都承认世界的本原是“理”,其本质目的都是为了维护封建专制。

本题解析:

本题难度:一般

2、综合题 阅读下列材料,回答相关问题:(18分)

材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。

(1)根据材料一及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。(3分)

材料二 寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁?

——顾炎武《顾亭林诗文集》

(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”和“其专在上”各指什么。(2分)材料中顾炎武提出了怎样的思想主张?(1分并予以简要评价。(2分)

材料三 子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

——《论语·里仁》

“存天理,灭人欲”。

——《朱子语类》卷十三

“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆。……敢私铸铁器煮盐者,钛左趾,没入其器物。郡不出铁者,置小铁官,便属在所县。”

——桑弘羊《盐铁论》

元世祖于1292年下令“禁两浙、广东,福建商贾航海者”;明朝嘉靖(1522~1566)则规定:“查海船但双桅者,即捕之,所载即非番物,俱发戍边卫。”

(3)依据材料三,分析阻碍中国古代商业发展的因素。(3分)

材料四

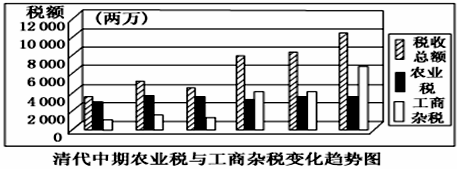

(4)从材料四的图中可以得到哪些信息?据材料二和所学知识概括当时经济发展的主要特征。(4分)

材料五 20世纪特别是第二次世界大战之后,欧洲中心主义被彻底击溃,西欧、北美总想从中国文化中找到灵感,找到救世良方。在西方人看来,中国的儒家文化是中国人的精神支柱,是传统的基础。认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给与经济发展以内在动力的精神文化形态,儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。西方各国特别是美国政府和财团,投入大量资金用于对东方文化的研究。东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人的观念和生活方式发生某些根本变化的运动。 ——张国光《在历史的地平线上》

(5)根据材料五,说明现代欧美国家借鉴儒家文化的理由。(3分)

参考答案:(1)①政治结构:三公九卿制向三省六部制转变;②经济格局:经济重心由北方转移到南方;

③选官制度:由察举制向科举制转变。(3分)

(2) “其专在下”指地方权势过大;“其专在上”指君主专制。(2分)思想主张:提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想。(1分)

评价:①批判君主专制,揭露官僚腐败,具有进步性;②但还不具有近代的“民权”意识。(2分)

(3)①儒家思想“重义轻利”的观念,求利成了“小人”与卑鄙的标记;②封建政府推行盐铁专卖制度,与民争利;③实行海禁、闭关锁国政策等(若答重农抑商政策可酌情给分)。(3分)

(4)信息:①国家税收呈上升趋势;②农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。(2分)特征:①当时小农经济占主体;②商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展。(2分)

(5)理由:①儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给经济发展以内在动力的精神文化形态;②儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态;③变革西方人的观念和生活方式的需要等。(3分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

(1)首先一定要明确“第二帝国”指的是中国古代史上的隋唐宋时期,而隋唐宋时期政治结构的变化主要是指从秦朝开始的三公九卿制向唐朝开始的三省六部制转变。而隋唐宋时期经济格局的变化主要是指中国古代的经济重心因为北方的战乱、劳动力、人口的南迁、从而由北方转移到南方。而隋唐宋时期选官制度方面的变化主要是指由汉代时期的察举制向隋唐时期科举制转变。

(2)本题中主要考查分封制度和郡县制度,两种制度的得与失,优点和缺点。“其专在下”指分封制度所造成的地方权势过大;“其专在上”指郡县制度所造成的封建君主专制制度。 顾炎武的寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣,是指把分封制和郡县制有机的结合起来,同时发挥两个制度的优点,所以,材料中顾炎武提出了的思想主张是指“寓封建之意于郡县之中”的分权思想。不过在评价时一定要注意一方面要看到顾炎武的批判君主专制,揭露官僚腐败,具有进步性,但顾炎武当然还不具有近代的“民权”意识。

(3)常见的阻碍中国古代商业发展的因素主要包括传统的儒家思想、封建政府的独特的专卖制度、以及国家的对外政策。传统的儒家思想是指儒家思想“重义轻利”的观念,所以求利也就成了“小人”与卑鄙的标记,搞的世人不敢越雷池半步。封建政府的独特的专卖制度指的是汉武帝时期的盐铁官营、盐铁官卖制度,与民争利,民必然会失败。另外,实行海禁、闭关锁国政策等也会成为阻碍中国古代商业发展的因素。

(4)材料四图片所反映的是清朝中期农业税和工商杂税变化趋势图,从柱状图的变化就不难发现重要的信息是指“国家税收总量呈上升趋势、而农业税相对稳定、工商杂税逐步增长并且逐步超过了农业税”。而从税收的变迁所反映的本质问题则是当时经济发展的主要特征是小农经济尽管仍然是占据主体,但是商品经济活跃,资本主义萌芽正在缓慢的发展。

(5)现代欧美国家借鉴儒家文化的理由在材料中是很容易找到的,例如,在西方人看来,中国的儒家文化是中国人的精神支柱,认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给与经济发展以内在动力的精神文化形态。例如,儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。再例如,变革西方人的观念和生活方式的需要等,东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人的观念和生活方式发生某些根本变化的运动。

考点:古代中国的政治制度?汉到元政治制度的演变?隋唐宋 “第二帝国”; 中国传统文化主流思想的演变?春秋战国时期的百家争鸣?欧美国家借鉴儒家文化

本题难度:一般

3、选择题 隋朝儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主和并吸收佛教、道教的理论。唐朝统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。这表明( )

A.佛教和道教挑战儒学正统地位

B.为了发展和完善儒家思想的需要

C.唐朝中外思想文化的广泛交流

D.统治者要加强对思想文化的控制