微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

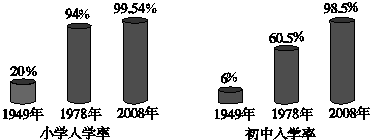

1、判断题 通过观察下图可知,1978~2008年小学、初中入学率跃升的关键因素是( )

A.“教育大革命”的进行

B.《义务教育法》的实施

C.《扫盲教育法》的实施

D.“科教兴国”战略的实施

参考答案:B

本题解析:本题考查新中国教育的发展。小学和初中属于义务教育阶段,1978~2008年小学、初中入学率的迅速提高与《义务教育法》的实施密切相关。

本题难度:简单

2、判断题 秦王嬴政读韩非子的书,感叹曰:“寡人得见此人,与之游,死不恨矣!”你认为嬴政发此感慨最主要原因是(?)

A.韩非子主张君主专制,中央集权

B.韩非子主张“法不阿贵”、“以法为本”

C.韩非子认为今胜与昔,“世异则事异,事异则备变”

D.韩非子提出“富国以农”,认为耕可得以富,战可得以贵

参考答案:A

本题解析:韩非著作吸收了儒、墨、道诸家的一些观点,以法治思想为中心。他总结了前期法家的经验,形成了以法为中心的法、术、势相结合的政治思想体系,被称为法家之集大成者。符合了秦王统一六国的需要。

本题难度:简单

3、判断题 (15分)中国古代治理国家的准则和规范历经变化,逐渐形成中国特有的法律传统。到了近代,受西方的冲击和影响,近代法律制度逐渐在中国形成。

材料一?夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

材料二?中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。张岂之主编的《中国历史十五讲》说:“汉律特别强调皇权至上,法自君出。其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系‘礼刑一体’的基本框架。”

材料三?在清末新政全面开展的过程中,法制改革也被挺上议事日程。1902年3月,清延发布了修订法律的谕旨:“中国律例自汉唐以来,代有增改。惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如路律、矿律、路律商律等粪,皆应妥议专夸。”

----张海鹏等《中国近代通史》第五卷

材料四

第二条 中华民国之主权,属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。

第六条 人民得享有各项之自由权:人民之身体,非依法律,不得逮捕、拘禁、审问、处罚;人民之家宅,非依法律不得侵入或搜索;人民有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由;人民有书信秘密之自由;人民有居住、迁徙之自由;人民有信教之自由;中华民国之立法权,以参议院行之。

第十九条 参议院之职权:议决一切法律案。

第三十条 临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

第四十九条 法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

——节选自《中华民国临时约法》(1912年)

材料五

第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。

第三十四条 中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教、信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——1954年《中华人民共和国宪法》

回答:

(1)材料一反映了先秦时期治理国家的制度体系发生什么变化? (2分)孔子为代表的儒家学派对此持什么观点?(1分)

(2)根据材料二和所学知识,说明中国古代法律制度的特点。(3分)

(3)根据材料三和所所学知识,说明“今昔情势不同”的表现。(3分)

(4)根据材料四、五和所学知识,概括出两部宪法的基本原则分别是什 么。(6分)

参考答案:

(1)变化:从三代的以礼治国到春秋战国时期法治的开始形成。(2分)孔子态度:“克已复礼”。希望恢复西周的礼乐制度。使每个人的行为符合礼的要求,使社会能够君臣有别,长幼有序。(1分)(2)特点:皇权高于法律;礼法并用,儒家思想为法律的基础;。(3分)(3)?表现:西方近代政治理论传入;西字东渐(1分)近代经济活动的需要或民族资本主义发展(1分)资产阶级政治运动兴起,(或清朝出现统治危机亦可);(1分)(4)《临时约法》:主权在民,尊重人权;私.有财产神圣不可信犯;分权制衡;实行法治;(4分)《1954年宪法》:社会主义原则、人民民主原则;(2分)

本题解析:第(1)问考查学生获取和解读信息的能力。通过材料可知夏商周时期是以礼治国,春秋战国时期是以法治国,变化总结概括即可得出。孔子是代表奴隶主阶级的利益,要维护周礼。他对治国的观点不难得出。第(2)问考查学生调动和运用所学知识的能力和概括归纳能力。儒家思想的特点根据材料中“皇权至上”“礼法并用”“儒家经义成为法理的基础”可以概括总结。第(3)考查学生比较分析事物的能力。“今昔情势不同”表现要根据时代背景概括。这是西方入侵、资本主义经济发展这些都是不同的表现。第(4)问考考查学生归纳概括能力。这两部宪法的特点要根据材料逐一概括,概括时语言要精练。

本题难度:一般

4、判断题 阅读下列材料:

材料1?至武帝之初,七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庚尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校,大仓之粟陈陈相囚,充溢露积于外,腐败不可食于是罔 (同网)疏而民富,役财骄溢,或至兼并,豪党之徒,以武断于乡曲。宗室有土,公卿大夫以下,争于奢侈,室庐、车服、偕上亡限。物蛊而衰,固其变也。是后,外事四夷,内兴功利,役费井兴,而民去本。

——《汉书·食货志·上》

材料2?强盛的西汉王朝,到汉武帝晚年表现出动摇,司马迁说:“(汉武帝)异于秦始直者无几矣。”司马光也说:”(汉武帝统治)袭亡秦之迹。”

材料3?“武帝末年,悔征伐之事,……下诏曰:,方今之务,在于务农。’以赵过为搜巢都尉。过能为代田(古耕作法)。……是后,边城、河乐、弘农、三辅、大常民,皆便代毋,用力少而得谷多。”(《汉书·食货志·上》)征和四年,又下诏曰:“前有司奏,欲益民赋三十助边,是重困老弱孤独也。而今又请遣卒田轮台,轮台西于车师千余里……今请远田轮台,欲起亭隧,是挽劳天下,非所以忧也。今朕不忍闻。”?——《汉书·西域传》

根据以上材料,结合汉武帝的活动和西汉历史的发展评述汉武帝。

参考答案:

汉武帝是一位杰出的地主阶级政治家。他即位以后。在汉初休养生息政策基础上,加强中央集权,打败匈奴,促进经济继续发展,使汉朝达到强盛。但他作为封建皇帝,追求奢侈生活.实行黩武政策.繁重的赋役加重了人民负担,使封建王朝动摇,面对危险前景,他不得不恢复重农政策,放弃对西域的主动用兵.这是他比秦始皇胜一筹的地方,避免了“亡秦之祸”,却改变不了西汉由盛转衰的必然均势。

本题解析:以上三则材料围绕汉武帝,要求评述,并要求表述成文。解答时要根据题目提出的汉武帝的活动和西汉历史发展两方面,提取有效信息,要注意一分为二原则和实事求是原则.特别要避免绝对化,对材料3要体现出来,并要注意格式。

本题难度:一般

5、判断题 结合所学知识,回答下列有关近代以来中国社会的经济问题:

(1)鸦片战争后,中国社会经济结构变动的主要表现有哪些?

(2)新中国成立后,中共领导中国人民进行了建设社会主义道路的探索,请写出50年代至70年代我国社会主义建设探索的相关内容。

(3)十一届三中全会的召开,使我国的经济建设迎来了又一个新的春天。十一届三中全会关于经济建设的重大决策有哪些?

(4)近代以来,中国社会的物质生活和社会习俗与鸦片战争前相比,发生了巨大的变化,请问:其发生巨变的原因有哪些?

参考答案:(1)清朝(回答清末或清朝时间段内均可);民国。

(2)清末民初西风东渐,国人模仿、崇尚西方的生活习惯与服饰样式;辛亥革命后民主平等的观念深入人心,改变了清朝尊卑有别的称呼陋习。

(3)穿列宁装成为一种时尚潮流;建国初中国经济十分落后,人民生活水平不高,服饰比较单调;由于建国初中国实行“一边倒”的外交政策,与苏联亲密的政治、经济、文化关系深刻影响中国人民的日常生活,包括服饰打扮、礼仪习惯在内的一切都向苏联学习。

(4)服饰开始多样化。改革开放后中国经济、文化快速发展,人民生活质量大幅提高。

本题解析:该题考查清朝至今国人服饰的变化。第(1)题依据服饰和称呼不难判断。第(2)题联系当时时代背景和观念变化回答原因。第(3)题要先从表面信息开始回答,如列宁装成时尚、服饰较单调等,然后再回答深层信息,列宁装流行反映50年代的中苏关系。联系图④、⑤的时间、服饰特点回答第(4)题第一问;联系这一时期中国社会的变化回答第二问

本题难度:一般