1、判断题 邓小平指出:“计划和市场都是方法嘛。……它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。”一位同学学习时说:本世纪中、外社会主义国家利用“市场”和资本主义国家利用“计划”,即国家干预,都有取得成效的实例。请你列举三个实例予以说明。

参考答案:苏俄新经济政策、美国罗斯福新政、中国改革开放政策。

新经济政策:粮食税、商品买卖等有关市场经济内容;其实质与目的中利用国家资本主义,发展商品经济,恢复国民经济,建立社会主义经济基础,巩固无产阶级政权;新经济政策实施后,经济迅速恢复,人民生活改善,政权得到巩固。

罗斯福新政:罗斯福新政实施的内容中强调政府直接介入经济的部分,如整顿金融,加强农业计划种植,《国家工业复兴法》,举办大型公共建设工程;新政的实质是在确保资本主义自由企业制度的前提下,国家大规模干预社会经济,实行国家垄断资本主义,缓和经济危机和阶级矛盾,改善人民处境。

中国改革开放政策:中共十四大提出的经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体系,有利于进一步解放与发展生产力。

本题解析:这是一道材料型问答题,旨在考查考生对历史事物的理解、认识、概括等思维能力。本题以市场和计划作为切入点,联系实际,中外结合。解题时,首先要理解两段材料的含义。再根据题目的要求,联系中外历史的相关内容,找出符合要求的三个典型实例。最后根据与市场、计划的相关内容,从目的、内容、作用等方面进行说明。

本题难度:一般

2、判断题 改革开放以来,为调动农民生产积极性,发展农村生产力,我国在农村推行

A.土地改革

B.农业合作化

C.人民公社化

D.家庭联产承包责任制

参考答案:D

本题解析:A项是新中国成立初期在农村推行的政策,B项是三大改造时期的内容,C项是大跃进时期的内容,D项是1978年改革开放时期我国政府在农村推行的政策,故答案选择D项。

本题难度:简单

3、判断题 1978年我国在农副产口收购总额、生产资料销售收入总额和社会商品零售总额中,政府定价的比重分别占到92%、100%和97%。2005年,这些比重分别为1.2%、5.9%和2.7%。有人认为这一变化与1992年改革开放的新举措有关。作出这一判断的主要依据是当年( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.肯定了私营经济的合法地位

C.提出了市场经济体制的改革目标

D.确立了浦东开发的战略部署

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,1992年十四大明确了经济体制的改革目标是建立社会主义市场经济体制,从此发展社会主义市场经济成为中国改革重任的中心,中国快速实现了从计划经济向社会主义市场经济的转轨,材料中政府定价比重的急速下降即是这一经济转轨的重要结果,答案选C,A项发生在1978年, B项出现在20世纪80年代, D项与经济转轨无关。

点评:经济体制改革并不是否定社会主义制度,而是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,实质是生产关系的局部调整和社会主义制度的自我完善;根本目的是解放、发展生产力,实现我国社会主义现代化。

本题难度:简单

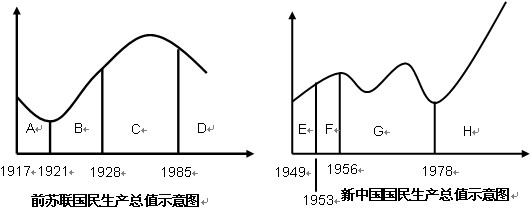

4、判断题 下面两图是前苏联和新中国国民生产总值变化示意图,如果图中C=G,那么,下列式子成立的是

[? ]

A.B=F

B.A=E

C.D=H

D.B=H

参考答案:D

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题 材料一 19世纪中叶西方列强以炮舰外交叩开中国闭关自守的大门,中国被迫签订《南京条约》,依条约开放五个对外通商商埠(广州、厦门、上海、福州、宁波),这些对外通商商埠之开放即为中国近代通商口岸历史之开端。随着对外战争失败与不平等条约缔订,中国被迫开放更多沿海港口与内陆城市作为条约口岸,1840年起至1930年间,中国共开放77个城市作为通商口岸。这些通商口岸与其他中国城市有两个不同处……

——摘编自周子峰《20世纪中西学界的中国近代通商口岸研究述评》

材料二 1943年1月11日,中国和英国、中国和美国分别在重庆、华盛顿签订《中英新约》和《中美新约》。《中美新约》废除《辛丑条约》,美国“放弃在中国治外法权及其有关特权之条约”,交还在中国的租界,放弃在中国沿海贸易及内河航行之特权等。新约宣布废除英国和美国在中国的治外法权。但关于香港问题,英国坚持在战后方得考虑。

材料三

中美贸易状况表

时间

| 美对华出口

(百万美元)

| 中国对美出口

(百万美元)

|

1972年

| 60

| 32

|

1975年

| 304

| 156

|

1980年

| 3 755

| 1 059

|

1985年

| 3 855

| 3 840

|

——摘编自徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,从外国人在华享有特权的角度简析“通商口岸与其他中国城市有两个不同处”的具体表现及原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国在外交上取得的主要成就及其背景。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中美贸易状况并简析其原因。根据上述材料,概述你对条约体系的认识。(6分)

参考答案:

(1)通商口岸是在华外国人的主要集中地,其原因是1843年《南京条约》附件规定英国可在通商口岸享有居留权(答“1844年中美《望厦条约》及中法《黄埔条约》更准许外国人在通商口岸建立教堂、医院等设施”也可);通商口岸的外国人享受与华人截然不同的待遇,其原因是1843年《南京条约》附件规定英国享有领事裁判权,从而给了外国人在中国免受中国司法制度审判之特权。

(2)成就:中国收回了“治外法权”。背景:中国人民的长期斗争,并在反法西斯战争中作出重大贡献;世界反法西斯同盟的建立。

(3)状况:中美贸易逐年增长,20世纪80年代中国增速更快;中美贸易额差距缩小。原因:中美关系逐步正常化;邓小平全面整顿,经济回升,之后中国进入改革开放新时期。认识:不平等条约损害了中国主权,但客观上促使中国走向世界;平等条约有利于中国实现民族振兴和国家富强。

本题解析:本题主要考查中国近现代的对外关系,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动和运用知识、论证和探讨以及描述和阐释历史问题的能力。第(1)问,注意限制语“从外国人在华享有特权的角度”“通商口岸”等,调动和运用所学知识论证即可。第(2)问,“主要成就”根据材料信息概括即可;“背景”抓住“1943年1月”从国内、国际形势的角度作答。第(3)问,“状况”概括表中信息即可;“原因”抓住“1972年”“1975年”“1980年”,从中美关系、中国国内政策变化的角度概括即可;“认识”从不平等条约的两面性、平等条约的积极作用分析,言之有理即可。

本题难度:一般