1、判断题 (25分)阅读下列材料,回答问题:

材料一?故记者既据最高之地,代表国民,国民而亦即承认为其代表者。一纸之出,可以收全国之观听;一议之发,可以挽全国之倾势。

——《国民日日报》发刊词(1903)

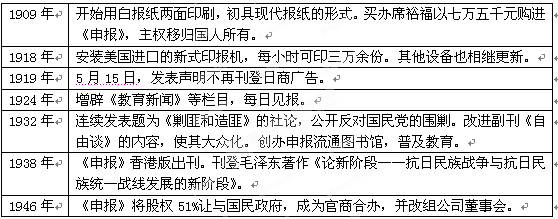

材料二? 20世纪《申报》大事年表

——根据宋军《申报的兴衰》整理编制

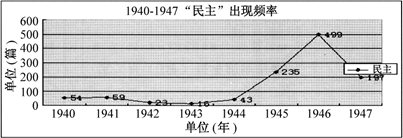

材料三?下图是中国1940~1947年报刊上“民主”出现频率统计图。

(1)材料一中,给我们提供了怎样的信息?反映了怎样的时代特征?(7分)

(2)根据材料二,《申报》为我们研究当时社会的进步现象提供了哪些视角?并简要说明理由。(9分)

(3)据材料三指出这一时期“民主”出现频率的变化特点,结合所学知识分析其原因。(9分)

参考答案:(1)信息:表达民意,启蒙民众,挽救民族危机。(3分)

特征:西方启蒙思潮传入,民权思想盛行;爱国思潮。(4分)

(2)视角与理由:

视角一:近代政治。《申报》对20世纪上半期国内政治大事的报道和评论。

视角二:近代新闻业。《申报》新闻编辑方法、报纸内容拓展的历史。

视角三:近代民族工业。《申报》作为商业性报纸,在印报技术、投资方式、管

理模式等方面的历史。

视角四:近代教育。《申报》开设《教育新闻》等栏目反映了近代教育的发展历史。

(写出其中三个视角并说明理由,即得9分,其中“视角”1分,“理由”2分。

“理由”不得照抄材料。如答其他视角且言之有理,也可酌情给分。)

(3)变化特点:1940~1944年,总体不高;1944~1946年,迅速增加;1946~1947

年,快速下降。(3分)

原因:1940~1944年正处于抗战时期,以团结抗日为主要任务;1944~1946年随着抗战胜利的到来,追求和平民主成为人民的主要诉求;1946~1947年国民党发动内战和蒋介石的独裁统治,严重打击了人们的民主热情。(6分)

本题解析:考查近代中国社会生活的变迁,(1)记者“代表国民”反映了表达民意,“可以收全国之观听”说明启蒙民众, “可以挽全国之倾势”说明挽救民族危机。从政治,经济和思想等方面反映该时期的阶段特征。(2)按照表格提示的视角逐一分析即可。(3)“民主”出现频率的变化特点可以从题干中直接反映,分析其原因的时候关键在于注意时间,联系到课本所学知识即可

本题难度:一般

2、判断题 清末一首名为《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词的恰当解读是

[? ]

A.当时报刊的言论不受限制

B.当时民众的文化水平普遍提高

C.当时报刊已成为宣传民主和科学的工具

D.当时报刊的舆论功能已被社会认知

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

3、判断题 报刊、电影电视、互联网等传媒手段反映了近现代社会信息传递的演变。下列表述不正确的是

[? ]

A.报刊是印刷媒介,是最早的现代大众传播媒介

B.影视是音像媒介,在工业社会中扮演着极为重要的角色

C.互联网是网络媒介,是当今社会一个标志性的信息传播手段

D.上述三类媒介从技术层面上说是一个逐渐替代的过程

参考答案:D

本题解析:

本题难度:一般

4、判断题 20世纪后半期以来,大众传媒的发展非常迅速,正在崛起的媒介是

[? ]

A.印刷媒介?

B.电波声像媒介?

C.报纸、广播和电视媒介?

D.国际互联网为代表的媒介体系

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

5、判断题 1954年第一届全国人民代表大会在北京隆重召开。人们可以及时了解大会盛况的传媒有

①报纸 ②广播 ③电视 ④互联网

[? ]

A、①②

B、②③

C、①②③

D、①②③④

参考答案:A

本题解析:

本题难度:简单