| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中历史知识点总结大全《古代中国的政治制度》高频考点预测(2018年最新版)(十)

参考答案:D 本题解析:浙江郑氏十五世同居共食达三百六十余年,孝义家风浓厚,体现的是郑氏家族的团结,重视血缘亲情,这是宗法观念的反映,其根源是宗法制的影响。故选D。 本题难度:一般 2、简答题 阅渎以下材料: 参考答案:(1)原因:西周疆域广大,兵力单薄(或不足以统治东方各族)。(1分) 本题解析:略 本题难度:一般 3、选择题 察举制是汉代的选举制度,无论是特举贤良方正,还是岁举孝廉、茂才,均须经过中央复试。这说明汉代察举制的基本特点是 ( ) |

参考答案:D

本题解析:察举制是中国古代选拔官吏的一种制度,其不同于以前先秦时期的世袭制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。所以ABC的说法错误,D说法正确。

考点:古代中国的政治制度?汉到元政治制度的演变?行省制度?选官制度

本题难度:一般

4、综合题 “创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度创新方面多有建树,而且其体系之完备,经验之丰富,影响之深远都是世界上其他民族不可比拟的。

阅读下列材料:

材料一

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。┅┅靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

──朱熹《朱子语类》卷128

材料三 元朝大政委于中书省,今晋、冀、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。

材料四 雍正年间,用兵西北┅┅始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆近臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

──赵翼《檐曝杂记》

请回答:

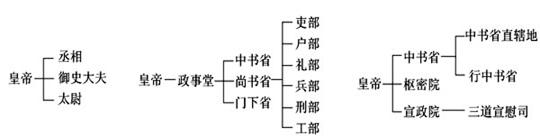

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?有何作用?(7分)

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?材料二中作者对此看法如何?(8分)

(3)材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?(4分)

(4)材料四中军机处的主要职能和作用是什么?军机处的设置反映了什么时代特征?(5分)

(5)上述内容反映了中国古代政治制度怎样的演变趋势?(1分)

参考答案:(1)朝代:秦朝、元朝;制度:三省六部制(3分)。作用:三省六部制使三省之间相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率;使完整的相权被分割,避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。这进一步完善了专制主义中央集权制度。(4分)

(2)措施:派转运使管理地方财政,从地方军队中挑选强壮士兵,编入禁军,由皇帝直接控制(4分)。作者看法:防止地方割据取得成功,但导致地方军事力量削弱,造成在外族进攻时的失败。(4分)

(3)唐朝的中书省是中央机构之一,掌管国家政令的草拟;元朝的中书省是全国最高行政机构。(4分)

(4)职能是迅速将笔录的皇帝旨意传达给中央各部门和地方大臣去执行。作用是使皇权得到空前强化(4分)。反映了明清时期封建制度的渐趋衰落。(1分)

(5)君权与中央集权不断加强。(1分)

本题解析:(1)图一皇帝之下设“三公”——丞相、太尉、御史大夫,是秦始皇创立的政治制度;图三在中央设中书省,地方上设行省,是元朝的行省制度;图二实行三省分权,尚书省下设六部,是唐朝的三省六部制。三省的长官都是宰相 ,相权分散。三省相互牵制和监督,削弱了相权.保证了皇权的独尊。是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。

(2)结合教材,“兵也收了”指宋太祖从地方军队中挑选强壮士兵,编入禁军,由皇帝直接控制;“财也收了”指北宋派转运使管理地方财政。

(3)两者的职能不同:唐朝的中书省掌管国家政令的草拟; 元朝的中书省是全国最高行政机构。

(4)清朝雍正帝设军机处,主要职能是上传下达,把皇帝旨意传达给中央和地方各部门执行。作用是使君主专制发展到顶峰。反映了明清时期封建制度的渐趋衰落。

(5)中国古代政治制度的演变趋势可以从中央和地方两个方面归纳。

考点:古代中国的政治制度。

点评:中国古代政治制度演变的趋势是:相权不断削落,皇权不断加强;地方权力不断削落,中央的权力不断加强。

本题难度:困难

5、选择题 中国第一条自行设计的铁路建造于

A.洋务运动期间

B.戊戌变法期间

C.清末“新政”和“预备立宪”期间

D.辛亥革命发生之后

参考答案:C

本题解析:本题旨在考查考生再认、再现历史知识的能力。解题关键要明确“中国第一条自行设计的铁路”是京张铁路,它建造于1905-1909年,选项A、B和D的时间与之不符。

本题难度:困难

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史高频考点《第二次世界大.. | |