1、判断题 下列两幅图片所反映的历史事实是

?

?

《把自己最满意的人选出来了》(1953年)?《选民证》(1953年)

A.选举代表制定《中华人民共和国宪法》

B.人民代表大会制度在全国范围内建立

C.广大农村实行村民自治制度

D.人民行使选举权,选举各级人民代表

2、判断题 和解是一个进程, 是各方在共同努力下, 创造性地实现冲突的转换。著名和平学家约翰·保罗·莱德里奇( John Paul Lederach) 认为:和平、真相、正义、宽恕是和解的核心要素。1972年中日邦交正常化是中日和解的重要里程碑。中日关系最重要的基础是

A.日本放弃敌视中国的政策

B.日本承认台湾是中国的一部分

C.日本对侵华战争深刻反省

D.日本政府追随美国

3、判断题 20世纪50年代中期至60年代中期,影响中国经济发展的主要因素是

A.中国经济起步晚,基础薄弱

B.帝国主义国家对中国的经济封锁

C.中共缺少社会主义建设经验

D.指导思想犯了急于求成、脱离实际的“左”倾错误

4、判断题 (10分)【历史——近代社会的民主思想与实践】

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一?《中华民国临时约法》对人民自由权有以下规定:三、人民有保有财产及营业之自由。四、人民有言论、著作、刊行及集会结社之自由…… 七、人民有信教之自由……

材料二?《中华民国约法》对人民自由权有以下规定:三、人民于法律范围内,有保有财产及营业之自由。四、人民于法律范围内,有言论、著作、刊行,及集会、结社之自由…… 七、人民于法律范围内,有信教之自由……

材料三 《中华人民共和国宪法》对人民自由权有以下规定:第二条,中华人民共和国的一切权力属于人民……第三十四条,中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权……

(1)材料二与材料一相比在人民自由权的规定方面有什么变化?(2分) 这反映了什么实质性的问题?(3分)

(2)材料三与材料二相比在人民自由权方面由哪些进步?(3分)结合所学知识说明《中华人民共和国宪法》的性质。(2分)

5、判断题 (25分)家庭是社会的细胞。随着社会历史的变迁,家庭的结构与规模、观念与伦理都会发生不同程度的变动。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:子曰:“父母在,不远游,游必有方。”?

——《论语·里仁》

材料二:20世纪初,一个引人瞩目的现象是,家庭制度在中国受到空前激烈的批判:一个将家庭作为组织、管理社会基础的传统社会,在现代化进程中,为了从传统之茧中蝶化,对家庭制度进行批判是必然的。

——据孟宪范《家庭:百年来的三次冲击及我们的选择》

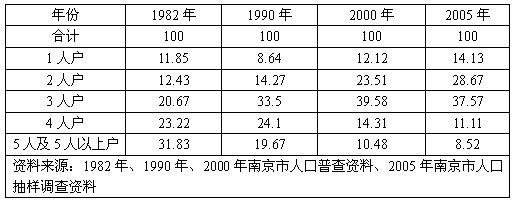

材料三:1982——2005年南京户(家庭)规模的构成(%)

材料四:1982年5月亚太地区老龄问题政府间预备会议上,大会秘书长柯里根说:“随着各国工业化和都市化,许多国家的家庭遭到破坏,对老年人产生可悲的后果。希望中国在工业化的同时,创造出整套处理好家庭关系的办法,树立正确对待老人的榜样,这是对人类社会的一项重大贡献。”

请回答:

(1)中国古代强调“父母在,不远游”,这种观念的经济和思想基础是什么?(4分)在现代社会中,你如何看待这一观念?(2分)

(2)从现代化的角度分析,为什么20世纪初的中国“对家庭制度进行批判是必然的”?(6分)

(3)根据材料三,概括1982到2005年间南京市(家庭)户规模的变化趋势。(2分)结合所学知识简要说明其原因。(5分)

(4)依据材料四,说明“老龄问题”产生的原因。(2分)结合所学历史知识,谈谈我们应如何处理柯里根所提出的“老龄问题”?(4分)

答案及详细解析请点下一页查看。