1、判断题 在古代希腊和罗马,能够真正享有政治权利的人必须是

A.公民

B.妇女

C.外邦人

D.奴隶

参考答案:A

本题解析:在古希腊和罗马,真正能够享受到政治权利的是公民群体。故选A,BCD项都没有民主权利,不能参加公民大会。

点评:古希腊和罗马的民主制都是是少数人的民主,是公民阶层的民主,妇女、外邦人和奴隶等都没有民主权力。但是,在以雅典为代表的希腊城邦,在伯利克里时期雅典民主制发展到鼎盛时期,表现有公民大会、五百人议事会和民众法庭等,为文化的繁荣做出了贡献。与此相关的知识点如雅典民主制的形成过程、特点、影响等需要掌握。

本题难度:简单

2、判断题 对于研究古代特洛伊战争具有第一手史料价值的作品是

A.《希腊史》(格罗特著)

B.影片《特洛伊》

C.油画《帕里斯的裁判》

D.《荷马史诗》

参考答案:D

本题解析:格罗特是十九世纪英国资产阶级史学家,他的《希腊史》是根据之前有关特洛伊战争的文献写作而成,属于第二手史料,B、D项属于影视、艺术作品,有主观加工的成分;公元前12世纪末,特洛伊战争爆发。到公元前8世纪,荷马把有关特洛伊战争的短歌、传说整理加工,创作了《荷马史诗》。因此《荷马史诗》作为记录特洛伊战争的作品更为可靠。

本题难度:一般

3、判断题 阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一

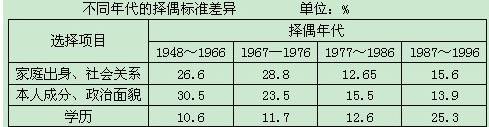

样本资料来自1996年在上海、哈尔滨对65岁以下的已婚女性及其配偶为调查对象(共3200名)的入户访问

——徐安琪:《择偶标准:五十年变迁及其原因分析》

材料二“解放前结婚要办嫁妆、坐花轿、请吹鼓手,这在新中国都被当成是封建迷信的资本主义的旧观念、旧风俗,要破除,要树立社会主义共产主义的新思想、新风俗。早在50年代,大摆结婚宴席被批评为浪费、不经济。…1964年后人们继续提倡简单节约的婚礼,用新的结婚仪式取代旧的习俗,新娘不再用轿子迎娶,也不再穿红色的嫁衣,亲戚、朋友,同事参加的茶聚取代了婚宴,在茶会上生产队的干部讲话,新郎、新娘讲述相互结识的经过。新郎新娘不是在‘天地桌’前,而是在毛主席像前向父母、亲戚朋友鞠躬行礼。”

——罗梅君(德):《北京的生育婚姻和丧葬》

(1)概括材料一中择偶标准变化的趋势。(6分)

(2)材料二中婚姻习俗在解放后发生了哪些具体变化?(4分)依据材料概括这种变化的原因。(6分)

(3)根据材料和所学知识,如何认识上述婚姻习俗变迁所产生的积极作用。(4分)

参考答案:(1)1977年后对家庭出身、社会关系的关注度比1976年前呈总体下降趋势;但略有波动;本人成分、政治面貌关注度持续下降;学历关注度持续上升。(6分)

(2) 用新的结婚仪式取代旧的习俗,新娘不再用轿子迎娶,也不再穿红色的嫁衣,举行茶聚取代了婚宴;新郎新娘在毛主席像前鞠躬行礼。(4分)

新中国对旧观念、旧风俗的批判;社会主义共产主义的新思想、新风俗的传播;社会对消费、不经济习俗的批评;对毛主席的崇拜。(6分,任答三点)

(3)婚姻习俗的变迁有利于冲击传统观念,形成删繁就简的婚俗和勤俭节约的风尚。(4分,答出2点即得满分)

本题解析:略

本题难度:简单

4、判断题 阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一? 1916年底,北京中国银行鉴于“女子心思细密”,“女子俸给可低于男子”,而且女子不像男子有“派别关系”,“不致见异思迁”,因此最先在银行中使用女子司帐 ,一时被称为“银行界之破天荒,妇女界之新事业”。1918年4月,上海曹某的理发店首次雇佣了二三十名女理发师。进入20年代,一些大城市的医疗、银行、商店、文艺、电讯等部门,均有女职员出现。

,一时被称为“银行界之破天荒,妇女界之新事业”。1918年4月,上海曹某的理发店首次雇佣了二三十名女理发师。进入20年代,一些大城市的医疗、银行、商店、文艺、电讯等部门,均有女职员出现。

材料二? 1923年的北京高师民意测验中,家庭旧制被列为应改革的不良风俗与习惯的首位。

——据江沛《二十世纪一二十年代沿海城市社会文化观念变动评析》

请问题:

(1)概括材料一中所反映的历史现象,简要分析其经济原因。(4分)

(2)指出材料二中“家庭旧制”的具体内容,简要分析它“被列为应改革的不良风俗与习惯的首位”的主要原因。(4分)

(3)依据材料,概括说明二十世纪一二十年代我国沿海城市文化观念变化的特点。(3分)

参考答案:(1)现象:妇女越来越多地出现在社会经济活动中。

(2分,其他表述,言之成理,酌情给分)

原因:经济上,近代经济的发展,为妇女参与社会经济活动提供了更多的机会和平台。(2分,其他表述,言之成理,可酌情给分);

(2)内容:①男女地位不平等;②男主外女主内的家庭分工等。(2分,答出1点即可,其他表述,言之成理,可酌情给分)

原因:①家庭旧制不适应现代经济的发展;?②不利于妇女解放;

(2分,每点1分,其他表述,言之成理,可酌情给分)

(3)特点:变化深刻。(1分,其他表述,言之成理,可酌情给分)

说明:已经触及社会理论和家庭制度。(2分,其他表述,言之成理,可酌情给分)

选修部分(第29、30两题只能任选一题做,15分。)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 (16分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一:20世纪初,清政府迫于国内外压力实行新政,进而发展成“预备立宪”,开始进行体制改革的探索。1905年清廷派载泽等五大臣出洋考察宪政。1906年载泽上密折说:立宪是“救危亡之方”,可使“皇权永固”、“外患减轻”、“内乱消弭”。

材料二:“中国数千年来都是君主专制政体,这种政体,不是平等自由的国民所堪受的,要去这政体,不是专靠民族革命可以成功。”“我们推倒清政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,……那政治革命的结果,走建立民主立宪政体,照现在这样的政治说起来,就算汉人为君主,也不能不革命。”

——孙中山《在东京民报创刊周年庆祝大会上的演说》

材料三:人民的国家是保护人民利益的政权形式,只有人民当家作主才能体现真正的民主。?——毛泽东《论人民民主专政》

回答:

(1)据材料一说明20世纪初清政府实行“预备立宪”的目的。(2分)为此,它可以仿行当时哪国的体制? (2分)

(2)据材料二、三,概括孙中山与毛泽东对民主政治的不同认识,(4分)并指出各自的理论来源。(4分)

(3)根据材料三,结合所学知识列举中共为建立民主制度作了那些有益的探索。(4分)

参考答案:(1)消除内乱外患,维护专制统治。(2分)德国(日本)。(2分)

(2)认识:(孙中山)推翻封建专制,建立资产阶级共和国;(2分)(毛泽东、人民当家作主,建立人民民主专政的国家。(2分)来源:(孙中山)西方资产阶级启蒙思想;(2分)(毛泽东)马克思主义。(2分)

(3)中共“七大”提出建立民主联合政府;建国前夕,召开北平政治协商会议;人民代表大会制度;中共领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度。(任答三个即给4分)(4分)

本题解析:略

本题难度:一般