|

高考历史知识大全《古代中国的经济》高频考点特训(2019年必看版)(八)

2019-03-16 08:17:38

【 大 中 小】

|

1、综合题 (13分)社会转型是一个复杂的社会变迁过程。阅读材料,回答问题。

材料一 两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

——潘岳《中国发展面临着深重的危机与难逢的机遇》

(1)据材料一并结合所学知识,用史实说明春秋战国时期中国“完成了第一次文明转型”。(4分)

材料二 宋代是封建生产关系发生变化和转型的时期,立国之初就“田制不立”“不抑兼并”,使社会上形成了一种“贫富无定势,田宅无定主”的趋势。与土地制度的变化相适应,封建剥削方式也发生变化。同时,在官私手工业作坊中也普遍实行了有利于提高生产积极性的雇值制度。新的社会经济关系使宋代商品经济得以迅速发展,以至于有人认为宋代发生了 “商业革命”。

(2)据材料二,分析“宋代商品经济得以迅速发展”的主要因素有哪些?(4分)

材料三 康乾盛世就有如千年古国的回光返照,康乾之后,朝代的中国江河日下,一日千里,逝者入斯。

——梁泉《我们只有一个中国》

(3)结合所学知识,论证上述观点。(5分)

参考答案:(1)说明:铁器广泛应用于生产,促进了生产力发展;井田制瓦解,封建小农经济逐步确立;分封制崩溃,君主专制中央集权制度产生;百家争鸣,构造了中国传统文化的基本精神。(4分)

(2)因素:土地兼并严重,土地买卖频繁;租佃关系日益普遍化,佃农人身依附关系减弱;雇值制度的实行,促进了手工业发展,也减轻了对工匠的人身束缚。(任答两点即可得4分)

(3)观点:清朝前期盛世局面的背后已面临危机。(2分)

论证:封建经济虽然发展,但自然经济占主导,封闭落后;统治阶级实行重农抑商、闭关锁国政策;资本主义生产关系萌芽发展缓慢;君主专制强化,封建统治腐朽;程朱理学僵化。(任答三点即可得3分)

本题解析:(1)本题主要考查的是运用所学知识解决问题的能力。材料“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”涵盖了了春秋战国时期农业生产力、生产关系、政治制度和思想文化方面的变化。结合所学,逐一阐述即可。

(2)本题考查的是对材料的理解分析能力。根据材料“立国之初就“田制不立”“不抑兼并””、“社会上形成了一种“贫富无定势,田宅无定主”的趋势”“雇值制度”“新的社会经济关系使宋代商品经济得以迅速发展,以至于有人认为宋代发生了“商业革命””来解答。

(3)本题主要考查的是阐述和论证问题的能力。本题是一个开放性的题目。从材料三“康乾盛世就有如千年古国的回光返照”“江河日下,一日千里”,提取观点:清朝前期盛世局面的背后已面临危机,加以论证,论从史出、史论结合。

考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·土地制度的变化;古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·明清君主专制制度的加强

本题难度:困难

2、选择题 斯塔夫里阿诺斯说:“明朝的中国人将自给与外世隔绝……中国人将其令人生畏的才能和能力转向内部,慎重地放弃了在欧亚大陆、最终在世界事务中的领先地位。”导致“中国人转向内部”的主要原因是( )

A.明朝统治者采取海禁政策

B.统治者为了维护封建统治

C.明朝以后中国落后于世界

D.新航路开辟带来殖民扩张

|

参考答案:B

本题解析:本题考察的是“中国人转向内部”的主要原因,明朝统治者采取海禁政策是“中国人转向内部”的表现,故A项错误;国家利益是一个国家制定外交政策的根本出发点,故B项正确;“明朝以后中国落后于世界”是“中国人转向内部”的影响,故C项错误;新航路开辟带来殖民扩张对明朝影响较小,不是主要原因,故D项错误。

考点:古代中国的经济·“重农抑商”和“海禁”政策·“重农抑商”和“海禁”政策

本题难度:一般

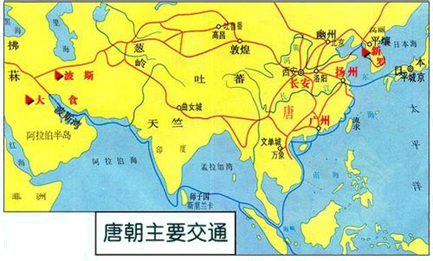

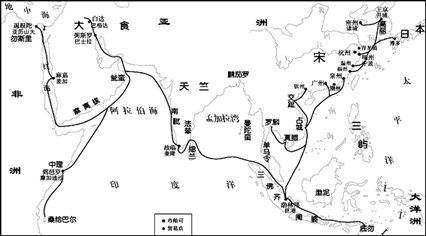

3、综合题 (12分)历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

(1)比较上面两幅示意图,指出唐朝和宋朝两个时期国内外贸易路线图的主要区别。(4分)

(2)结合所学知识说明造成这种区别的原因。(8分)

参考答案:(1)区别:唐代海陆交通都很发达,宋代海路发达,陆路衰退。(4分)

(2)原因:唐朝国家统一政治安定,经济发展促进了商业繁荣,北方西域等民族关系融合,对外交流频繁(4分)宋朝民族政权并立,陆上丝绸之路衰落,经济重心南移,制瓷业、丝织业、茶叶等生产发达,造船航海技术发达,促进海路交通。(4分)

本题解析:(1)本题考察学生的读图能力和比较分析历史现象的能力。唐宋的外贸易路线图就是“丝绸之路”, 从图上看,唐朝有三条陆上丝绸之路,宋朝没有陆上丝绸之路,通过比较可知,唐代海陆交通都很发达,宋代海路发达,陆路衰退。“丝绸之路”是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线。狭义的丝绸之路一般指陆上丝绸之路。广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。“陆上丝绸之路”是连接中国腹地与欧洲诸地的陆上商业贸易通道,形成于于公元前2世纪与公元1世纪间,直至16世纪仍保留使用,是一条东方与西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路[1]。它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸。因此,当德国地理学家Ferdinand Freiherr von Richthofen 最早在19世纪70年代将之命名为“丝绸之路”后,即被广泛接受。

(2)“海上丝绸之路”是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,该路主要以南海为中心,所以又称南海丝绸之路。海上丝绸之路形成于秦汉时期,发展于三国至隋朝时期,繁荣于唐宋时期,转变于明清时期,是已知的最为古老的海上航线。海上丝绸之路开辟后,在隋唐以前,它只是陆上丝绸之路的一种补充形式。但到隋唐时期,由于西域战火不断,陆上丝绸之路被战争所阻断,代之而兴的便是海上丝绸之路。唐宋时期“丝绸之路”的路线变化,应该结合唐宋时期的时代特征分析,从政治、经济、外交、科技、民族关系等方面分析。

考点:古代中国的经济结构·古代商业的发展·对外贸易

本题难度:困难

4、综合题 (12分)诗歌作为文学的重要组成部分,与历史有着千丝万缕的联系,古人用诗歌反映当时社会现实,用诗歌吟咏王朝兴替、世事变迁。阅读下列材料:

材料一 海客乘天风,将船远行役。譬如云中鸟,一去无踪迹。

--(唐)李白《估客乐》

夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻。

--(唐)王建《十五夜望月寄杜郎中时会琴客》

材料二 老农家贫在山住,耕种山田三四亩,苗疏税多不得食,输入官仓化为土。岁暮锄傍空室,呼儿登山收橡实。西江贾客珠百斛,船中养犬长食肉。

--(唐)张籍《野老歌》

材料三 今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。--(宋)陆游《杂赋》

尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘。--(宋)王安石《商感》

请回答:

(1)根据材料一,概括唐朝商业发展的基本情况。(4分)

(2)根据材料二,指出该诗所记录的社会政治经济现实。(4分)

(3)根据材料三你能看出哪些历史信息?面对商品经济发展的状况,宋政府依旧实行什么经济政策?(4分)

参考答案:(1)唐朝时,商业贸易活跃,一些商人为追逐利益而远离家乡;海上贸易发达(2分);出现了不受时限的喧闹夜市,酒店和娱乐业兴旺(2分)(2)赋税负担沉重,贫富分化加剧;(1分)农民陷入困境,纷纷逃入山区,垦山为田;(1分)富商财富汇集,生活奢靡。(2分)(3)信息:商业发展深入农村,出现草市;富商的人身和财产安全得不到保障。(2分)政策:重农抑商。(2分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

(1)“海客乘天风”说明唐朝时期海上贸易发达,将船远行役、一去无踪迹说明唐朝时期商业贸易及其的活跃,一些商人为追逐利益而远离家乡。夜雨千灯照碧云、犹自笙歌彻晓闻说明唐朝时期出现了不受时限的喧闹夜市,酒店和娱乐业兴旺。通过材料不难发现唐朝商业发展的基本情况非常良好,其实在唐朝时期的商业发展的基本情况并不像材料中所说的那么好。毕竟唐朝时对商业的管理仍然很严格。

(2)耕种山田三四亩和西江贾客珠百斛,苗疏税多不得食和船中养犬长食肉通过对比就不难发现,一是赋税负担沉重。二是贫富分化加剧。而从“岁暮锄傍空室,呼儿登山收橡实”不难发现当时出现了农民因为沉重的赋税而陷入困境,纷纷逃入山区,垦山为田。“西江贾客珠百斛,船中养犬长食肉”则可以总结出富商财富汇集,生活奢靡,农民的日益贫困和商人的奢侈生活,贫富分化加剧的社会政治经济现实也就显而易见了。

(3)“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”可以看出商业发展深入农村,出现草市,因为草市是在农村,农村出现草市也就说明商业发展深入农村。而从“尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘”则可以看出商人虽然过着奢侈生活,但是富商的人身和财产安全却得不到任何保障,富商往往成为劫杀的对象。面对商品经济发展的状况,宋政府依旧实行的经济政策当然是重农抑商。

考点:古代中国的经济·商业的发展·唐朝商业和宋朝的商业;古代中国的经济·资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策·重农抑商

本题难度:一般

5、综合题 阅读下列材料并回答问题:(20分)

材料一 “

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

|