1、判断题 (15分)【20世纪的战争与和平】阅读下列材料,回答问题。

材料一:我于1937年9月参加了日中战争。日本宣扬这是为“建设王道乐土”、“东洋和平”的战争。当时,我不认为是侵略战争。

在战场上人类爱和平的使命感使我产生了疑惑,为此,我写了日记。……我含着眼泪在日记中记下了黄河大堤被炸后的悲惨情景……我在为日本军侵略的牺牲品而落泪,然而,自己又是侵略者中的一分子。我是忠于天皇敕谕“军人天职乃临战当敌,片刻不可忘记‘武勇’二字”的盲从兵……

(战后)所谓战争,就是包括了一切非人道的罪恶无比的巨大的恶魔口袋,它涂炭生灵,……毁灭文化,使人间变成地狱。……因为我们错了,所以必须反省,……我为了洗刷自己的罪过一直在与军国主义斗争。?

——摘自《东史郎日记序》

材料二:幻想世上并没有天堂,这很容易,只要你试试看,在我们下面没有地狱,在我们上面只有天空。想象所有的人,都为今天而活,想象这世上没有国家,试试看,这并不难。没有杀戮或牺牲,也没有宗教,想象全人类,都生活在和平之中。想象世上没有占有,我想你可能做不到,不再贪婪,没有饥饿,四海皆兄弟。想象全人类共同分享这世界,你可以说我在做梦,但我不是唯一的一个,但愿有一天,你能加入我们,世界就能合而为一。?

——美国著名歌星约翰·列侬的《给和平一次机会》(1969年)

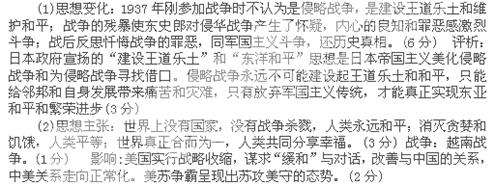

(1)根据材料一,指出东史郎思想的变化。根据材料一,并结合所学知识谈谈对日本宣扬的“建设王道乐土”、“东洋和平”思想的认识。(9分)

(2)根据材料二,概括约翰·列侬的主要和平思想。这首歌曲创作的背景是什么战争?这场战争对世界格局的发展产生了什么影响?(6分)

参考答案:

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 (15分)二十世纪的战争与和平

材料一? 1939年8月2日,著名核物理学家爱因斯坦向罗斯福总统建议,应抢在德国之前研制出原子弹。1941年12月6日,美国花费巨资,集中全世界最优秀的科学家,启动代号为“曼哈顿工程”的核武器研制计划,并在1945年7月15日成功研制出了原子弹。

1945年8月6日和9日,美国先后在日本的广岛、长崎投下两枚原子弹,瞬间夺去了21万人的生命。核轰炸的消息传来,爱因斯坦痛心疾首地说:“当初致信罗斯福提议研制核武器,是我一生中最大的错误和遗憾。”

材料二?对于二战后期美国对日本使用原子弹,国际上一直是存在着两种看法:一种从战争本身角度出发,认同美国对日本使用原子弹;另外一种则是从道义角度出发,否定美国对日本使用原子弹。

请回答:

(1)爱因斯坦向罗斯福提议研制原子弹,但他又为什么感到这是他一生“最大的错误和遗憾”?(6分)

(2)你认为应该如何客观评价“美国对日本使用原子弹”?(9分)

参考答案:

(1)本意:抢在纳粹德国之前研制出原子弹,威慑希特勒,使其不敢发动世界大战。(3分)

原因:原子弹不但没有制止战争,而且应用于战争,造成巨大平民的伤亡和财产损失。(3分)

(2)评价:原子弹不是战胜日本的决定性因素,(3分)但加速了日本的投降和二战的结束。(3分)日本人民是原子弹的受害者,但造成这一悲剧的元凶是日本法西斯集团,美国政府也负有一定的责任。(3分)

本题解析:(1)第一小问依据材料一中“应抢在德国之前研制出原子弹”再结合时间1939年8月,联系所学知识可概括出其本意是抢在纳粹德国之前研制出原子弹,威慑希特勒,使其不敢发动世界大战;第二小问依据材料一中“1945年8月6日和9日,美国先后在日本的广岛、长崎投下两枚原子弹,瞬间夺去了21万人的生命”,联系所学知识可归纳出原因在于原子弹不但没有制止战争,而且应用于战争,造成巨大平民的伤亡和财产损失。

(2)评价可依据材料二中“从战争本身角度出发,认同美国对日本使用原子弹;另外一种则是从道义角度出发,否定美国对日本使用原子弹”,联系所学知识从加速战争结束和道义两个角度来分析,如原子弹不是战胜日本的决定性因素,但加速了日本的投降和二战的结束,日本人民是原子弹的受害者,但造成这一悲剧的元凶是日本法西斯集团,美国政府也负有一定的责任。

本题难度:一般

3、判断题 希特勒说“利用布尔什维克主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使它们相信,德国

是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们渡过危机,摆脱凡尔赛和约和重新武装的唯一方法。”

为此而采取的措施是(?)

A.签署《布列斯特和约》

B.《反共产国际协定》

C.签订《苏德互不侵犯条约》

D.签署《慕尼黑协定》

参考答案:B

本题解析:本题考查学生对二战相关内容的理解。1936年,德意秘密签订了《德意议定书》,商定加强在对外侵略过程中的合作,形成了“柏林—罗马轴心”。1936年11月,德日签署了《反共产国际协定》。根据材料结合所学知识答案是B。

本题难度:一般

4、判断题 希特勒建立法西斯政权后在政治、经济、军事、思想。外交方面采取了哪些措施来实现他的独裁统治和对外侵略的目的?(10分)

参考答案:政治上:制造国会纵火案……;1934年希特勒成为国家元首,集。(2分)

经济上:加紧发展军事工业及相关的民用工业,实行国民经济军事化。(2分)

军事上:1935年公开撕毁《凡……》放手扩充陆军,重建空军,建造军舰。(2分)

外交上:1933年退出国联,1936年开进莱茵非军事区,进一步践踏《凡……》(2 分)

思文上:对文化思想和教育领域进行严密控制,用纳粹党的理论钳制人们的思想。

还疯狂迫害犹太人,推行种族灭绝政策。(2分)

本题解析:略

本题难度:简单

5、判断题 阅读材料,回答问题:(14分)

材料一?正如我们已经看到的,一战的爆发,或多或少是欧 洲领导人心血来潮的结果;与此相反,第二次世界大战则是穷兵黩武的国家之间的侵略行为……西方民主国家和苏联的领导人都没有能够对这些挑战作出果断回应,导致轴心国的战事扩张愈演愈烈。西方国家同苏联之间存在竞争,尤其是民主政体对斯大林的极权政体充满怀疑,妨碍了英国、法国同苏联之间展开有效的合作,从而制约了它们对付轴心国的行动。另外一个重要原因是民主国家内部存在严重分歧,英国和法国领导人对于一战结束后签订的凡尔赛和约中针对德国侵略行为的条款有争议……随着20世纪30年代的延续,一个越来越清楚的事实是,把国际安全的保证完全寄托在国际联盟的身上是毫无意义的。……

洲领导人心血来潮的结果;与此相反,第二次世界大战则是穷兵黩武的国家之间的侵略行为……西方民主国家和苏联的领导人都没有能够对这些挑战作出果断回应,导致轴心国的战事扩张愈演愈烈。西方国家同苏联之间存在竞争,尤其是民主政体对斯大林的极权政体充满怀疑,妨碍了英国、法国同苏联之间展开有效的合作,从而制约了它们对付轴心国的行动。另外一个重要原因是民主国家内部存在严重分歧,英国和法国领导人对于一战结束后签订的凡尔赛和约中针对德国侵略行为的条款有争议……随着20世纪30年代的延续,一个越来越清楚的事实是,把国际安全的保证完全寄托在国际联盟的身上是毫无意义的。……

——迈克·亚达斯等《喧嚣时代·20世纪全球史》

材料二?当时各国形成了各自的经济区……日本没有进入美国的经济区域,而苏联有苏联的区域,美国也建立了自己的区域,设置很高的关税壁垒。当时就是这种情况,世界各国在各自的势力范围内展开贸易,形成排斥他国的地区经济。基于当时的情况,日本不得不关注满蒙。向白人世界的移民受到排斥,日本为了解决每年增加的100万人口问题,自然要利用满蒙这一新天地……

——中村粲《大东亚战争的起因》

材料三?(20世纪)30年代国际局势的发展,有三种趋向。一种是以苏联为首的世界人民同 西方民主国家结成世界反法西斯同盟,制止法西斯侵略,推迟和避免世界大战的发生……第二种法西斯势力同西方民主国家暂时达成妥协,法西斯国家不断蚕食中小国家,并在向英法开战之前首先进攻苏联……第三种是苏联孤立自保,希特勒实现声东击西,在进攻苏联之前首先进攻西欧国家。

西方民主国家结成世界反法西斯同盟,制止法西斯侵略,推迟和避免世界大战的发生……第二种法西斯势力同西方民主国家暂时达成妥协,法西斯国家不断蚕食中小国家,并在向英法开战之前首先进攻苏联……第三种是苏联孤立自保,希特勒实现声东击西,在进攻苏联之前首先进攻西欧国家。

——王斯德《世界通史·第三编》

根据以上材料回答:

(1)根据材料一,概括第二次世界大战爆发的主要原因。(5分)

(2)概括材料二中日本在二战期间侵华原因的观点。(2分)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对这一观点的认识。(2分)

(3)第二次世界大战的进程与材料三中的哪一种趋向相吻合?结合所学知识,分析另外两种趋向未能最终出现的原因。(4分)

参考答案:

(1)主要原因:法西斯国家疯狂的扩张和侵略;国际社会未能及时制止法西斯的侵略;英法等西方国家与苏联之间的竞争和矛盾,特别西方国家对苏联社会主义制度的仇视;英法等西方国家内部的矛盾;反维护国际安全的希望寄托在国际联盟身上。(5分)

(2)观点:日本没有自己的势力范围,各国利用自己的势力范围排斥他国经济扩张;日本需要解决每年不断增长的人口所带来的问题。(3分)

认识:贸易或人口问题等均以不损害他国主权和领土完整为前提;材料中作者的观点模糊了战争的侵略性,是在为侵略战争辩护。(3分)

(3)与第三种趋向相吻合。(1分)

第一种趋向没有出现的原因:英法等国与苏联由于各种矛盾未能结成反法西斯同盟;英法等西方大国对法西斯推行绥靖政策;埃塞俄比亚、西班牙等国由于自身力量有限,又得不到国际社会的有力支援,导致法西斯的扩张非但未能得到及早遏制,还助长了法西斯的侵略。(任意2点,2分)

第二种趋向没有出现的原因:西方大国的绥靖政策使自己放松了警惕,使希特勒德国有机可乘;法西斯国家鉴于苏联的强大,不敢贸然进攻;《苏德互不侵犯条约》的签订。(任意2点,2分)

本题解析:略

本题难度:简单