| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考历史知识点《古代中国的政治制度》高频试题巩固(2019年最新版)(十)

参考答案:A 本题解析:本题意在考查学生阅读理解材料,提取有效信息的能力。通读材料可知,材料中的两段文字都是指出科举制使寒门子弟通过考试考取功名,打破世家大族对官场的垄断,有利于社会各阶级的消融,故A符合题意,选A;题目要求选择两者的共同点,B项仅仅是前则材料论述的意义,不是共同点,故B错误;C项是科举制的特点,不是意义,故错误;材料中两段文字都未体现科举制加强中央集权的内容,D项与题意无关,故错误。 本题难度:一般 2、选择题 (原创)柳宗元在《封建论》中说:“汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣……”汉初实行的地方制度是 |

参考答案:C

本题解析:本题考查学生阅读理解信息和根据所学知识解决问题的能力。由“矫秦之枉,徇周之制”可知汉初为了纠正秦朝的错误,在一些地方沿袭了周朝的分封制。由题干中“……”结合所学可知,汉初在分封同姓诸侯王的同时还在推行郡县制。所以汉初实行的地方制度是郡国并行制。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·郡国并行制

本题难度:一般

3、选择题 唐朝礼部尚书沈既济说:“前代选用,皆州郡察举……至于齐隋,不胜其弊……是以罢州府之权而归于吏部……自隋罢外选,招天下之人聚于京师,春还秋往,乌聚云合。”他评价的是

A.世卿世禄制

B.三省六部制

C.郡县制

D.科举制

参考答案:D

本题解析:本题考查学生阅读信息和根据所学知识解决问题的能力。根据“前代选用,皆州郡察举”可知和选官制度有关,中央行政机构的三省六部制和地方行政区划的郡县制均与主题无关,排除BC;由所学可知古代选官制度主要经历了世官制、察举制和科举制三个阶段。世卿世禄制是在先秦,察举制下选官权在地方,排除A;结合“隋”“罢州府之权而归于吏部”说明选官权收归中央,符合科举制产生的时间和特征,故选D。

考点:古代中国的政治制度·君主专制政体的演进与强化·科举制

本题难度:一般

4、综合题 (25分)阅读材料,回答问题。

材料一 自秦朝以后,皇帝为了集中权力,不断削弱相权。唐朝曾以中书令、侍中、尚书令共议国政,行使宰相职权;清朝又以满汉大学士等出任军机大臣,主持全国军政要务。

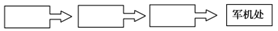

(1)下图反映了汉、唐、明、清四朝中枢的演变过程,按示例完成空格。并归纳出皇帝集权的两种方式及其作用。(10分)

材料二 古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服膺皇权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官,是天子耳目之任等等。

——方乾 《论中国古代监察制的不独立性》

(2)列举秦朝、汉朝、宋朝的“监察官”分别是什么?据材料二,指出古代建立监察制度的根本目的。(8分)

(3)对我国古代历史上君主专制中央集权制度的评价,有人认为积极作用占主要方面,有人认为消极作用占主要方面。你选择其中一种观点,并说明理由。(7分)

参考答案:(1)内外朝制度、三省六部制或三省制、内阁制度或内阁。(每点2分,共6分)

方式及作用:一种是起用身边的亲信近臣,成为决策核心,另一种是令多人共行“宰相”之职,以形成相互牵制。(每点2分,共4分)

(2)秦朝:御史大夫 汉朝:刺史 宋朝:通判(每点2分,共6分)

根本目的:维护封建统治。(或“维护皇权”)(2分)

(3)积极或消极(观点1分)

积极:打击地方割据,维护国家统一;促进经济发展;民族融合;有利于各地经济文化交流;

消极:经济上束缚了明清资本主义萌芽。政治上:高度专制导致暴政,腐败;压迫剥夺人民的民主权力。文化上:高压政策禁锢了人民的思想,不利于科技文化的发展(从一个方面任意论证3点,每点2分,共6分)

本题解析:(1)依据所学知识,自秦朝以后,皇帝为了集中权力,不断削弱相权,汉武帝时期设立中朝,中朝由皇帝的近臣亲信组成,以应对三公九卿组成的外朝;唐朝时期中央实行三省六部制,三省分工明确,相互制约,三省长官都是宰相,使相权一分为三。明朝时期朱元璋废除丞相,权分六部,明成祖朱棣设立内阁,内阁有皇帝的亲信和近臣组成。从汉、唐、明、清四朝的中枢机构的人员构成总结皇帝的集权方式:一种是启用身边的亲信近臣,以成决策核心;另一种是令多人共行“宰相”之职,以形成相互牵制。

(2)本题主要考查的是对基础知识再认再现能力,比较简单。根据所学知识可知,可以非常容易得出秦朝、汉朝、宋朝的“监察官”。根据材料“古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服膺皇权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官”可以得出古代建立监察制度的根本目的。

(3)本题主要考查的是论证和阐述问题的能力。本题是一个开放性的题目。对君主专制中央集权制度的评价要从积极和消极两个方面来分析,积极影响从国家统一等方面来分析;消极方面从政治、经济、思想文化等方面来分析。

考点:古代中国的政治制度·君主专制主义中央集权制度·君主专制主义中央集权制度演变

本题难度:一般

5、综合题 (10分)阅读下列材料,回答问题:

材料一 在商周时期,姓和氏是有严格区别的。“姓”原于氏族,同一氏族的后代,属于同一个姓。“姓”具有“别婚姻”的作用,同姓不能结婚。但是,女子用姓,男子不称姓。“氏”是为了区别氏族内部不同家族而出现的。其来源有地名、官名、兄弟排行等等。但是,“氏”是用于“别贵贱”的,只有贵族出身的男子才能称“氏”。……“春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。”战国以来姓氏已不再有别,姓亦是氏,氏亦是姓。《史记》叙事称人,氏亦称姓,姓亦称氏,即是明证。氏与姓皆只是冠人名别父系或母系亲缘而已,氏亦不复是尊贵与地位的象征,百姓也称“氏”,姓亦不再是女子的专称。于是姓氏合一。

——pujr的博客《探究春秋人名姓氏及称谓的意义》

材料二 广义的人名除名字外,还有字、号等称谓。辛亥革命以前,称字称号的风气颇盛,尤其是在文人雅士圈子内。辛亥革命以后,特别是新文化运动以后……字、号骤减,只用名的风气日炽,这一现象一直延续至今。

——王泉根《当代中国人取名用字的时代性与地域特色》

请回答:

依据上述材料并结合所学知识,提取两项有关姓氏、称呼变化的信息,并予以说明。

参考答案:信息一:春秋战国时期,“姓”和“氏”由男女有别、“氏”由贵族男子专用转变为“姓”和“氏”的使用男女合一、身份合一,姓氏合一。(2分)

说明:春秋战国时期的兼并战争、经济发展、变法运动使人们的社会地位和思想观念发生重大变化,特别是奴隶主贵族的衰落、地主阶级的兴起,部分平民地位的上升,严重冲击了身份等级制,促进姓氏使用发生变化。(3分)

信息二:辛亥革命以来个人名号由多样化转变为单一化。(2分)

说明:辛亥革命、新文化运动都以反封建为主要目标,名号多样化被当着封建传统遭到反对;新文化运动和后来的革命运动都提倡文化和社会生活的平民化、工农化,具有文人雅士特色的名号多样化自然不合时宜。(3分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,材料一是在论述商周春秋战国时期的姓氏方面的信息,材料二是在论述辛亥革命前后的姓氏方面的信息。在做题时主要是突出春秋战国时期经济的变革、社会的变革也使姓氏发生了很大的变化。而辛亥革命特别是新文化运动之后的移风易俗也导致了姓氏发生了巨大的改变。本题是一个开放性很强的问题,能够考查考生学以致用的能力,是一个不可多得的好题。

考点:古代中国的政治制度?春秋战国时期的宗法制度、宗法观念?春秋战国时期的宗法观念和姓氏变化;近代中国的民主革命?辛亥革命?辛亥革命后的姓氏变化

本题难度:困难

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史题《第二次世界大战后世.. | |