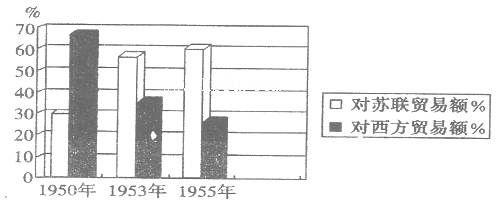

1、判断题 图为20世纪50年代前半期中国对外贸易的状况示意图。该图主要反映出中国(? )

A.对苏联和对西方贸易额出现交替上升状态

B.被西方封锁遏制,外交上实行“一边倒”

C.国民经济建设国际环境恶劣,举步维艰

D.同西方国家经济技术交流活动陷于停滞

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读图表信息的能力,从柱形图中能明显得出20世纪50年代前半期中国对苏贸易显著增加,而对西方资本主义国家贸易额快速下滑,结合此时相关背景不难得出结论,即新中国成立后以美国为首的资本主义国家拒不承认新中国,中国外交方面表现出“一边倒”的态度这对中外贸易有着直接影响,所以答案选B,A项说法错误与题意不符, C项材料并无直接体现,D项说法错误,中国并未完全断绝和西方的经济贸易。

本题难度:一般

2、判断题 阅读下列材料:

材料一?经济全球化、政治与文化国际化、信息一体化等更使得这些新霸权迅速在世界各国传导,对发展中国家和欠发达国家的安全构成极大威胁。

——杨仕辉《经济全球化与国际新霸权》

材料二?中国一些学者把郑和下西洋,甚至张骞、班超通西域都列入全球化进程。美国某学者也认为,“中国与欧洲的丝绸之路是早期的全球化”。

——吴延春《经济全球划不是坏事》

回答:

根据材料,结合所学知识,分析经济全球化在20世纪末迅速发展的主要原因,材料二的观点是否正确,为什么?(12分)

参考答案:原因:市场经济制度在全球范围得到普遍认可和接受;新科技革命为经济全球化提供了物质条件;国际金融的发展是全球化深入发展的催化剂;跨国公司是推动经济全球化的主要力量。(6分)

不。首先从根本上讲,经济全球化是由发达资本主义国家主导的,其本质是资本在全球范围内的新一轮扩张。其次,地区之间、国家与国家之间的交往,尚未形成全球性的统一市场,所以张骞出使西域、班超经营西域、郑和下西洋不能看作经济全球化的早期经历。(6分)

本题解析:第一问结合课本知识容易回答;第二问考查经济全球化概念理解。经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。在这个过程中发达资本主义国家占主导地位。

本题难度:简单

3、判断题 标语是用简短文字写出的有宣传鼓动作用的口号。下列标语反映了当时社会(?)

A.注重科学,实事求是

B.忽视工业,片面发展

C.思想解放,决策民主

D.急于求成,左倾浮夸

参考答案:D

本题解析:本题考查考生调动和运用知识的能力。从图中可以看出当时的图画已经严重夸大了事实。

本题难度:一般

4、判断题 抗战时期,在国统区占统治地位的是(?)

A.官僚资本

B.民族资本

C.美国资本

D.日本资本

参考答案:A

本题解析:抗战时在国统区,国民党官僚阶层通过实行战时体制,乘机控制经济命脉,压榨民族企业,从而使官僚资本迅速膨胀占据统治地位。

本题难度:简单

5、判断题 经济全球化的过程中,各国之间的距离被拉“近”,世界变得越来越“小”,这直接源自

A.各国的生产和销售连为一体

B.交通和通信工具的不断革新

C.世界市场的日益扩大

D.世界各种文明的交流更为密切

参考答案:B

本题解析:本题考查再现和调动知识的能力。科技的发展尤其是交通和通信工具的进步是二战后推动世界联系日益密切的直接原因,因此根据“直接”的含义选择B项。

点评:20世纪90年代以来,加速经济全球化发展:①根本原因: 现代科技进步和生产力的发展。②交通和通讯技术的发展是技术手段。③跨国公司和各种国际组织的推动。④两极格局的瓦解消除了障碍。⑤市场经济体制的确立疏通了渠道。

本题难度:一般