|

高考历史试卷《古代中国的经济》高频试题强化练习(2019年最新版)(八)

2019-05-28 23:25:09

【 大 中 小】

|

1、选择题 明朝时期江浙地区市镇如雨后春笋,蓬勃兴起,这些市镇与明朝以前的城市相比,其主要特点有

①多为商业中心 ②个别市镇出现新的生产方式

③呈现专业化特色 ④兼有政治、商业中心的双重功能

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

|

参考答案:A

本题解析:明朝时期江浙地区市镇多是工商业市镇,所以一般为手工业或者商业中心,同时由于江浙地区是属于我国经济中心地带,出现新的生产方式即资本主义萌芽是有可能的,故选A,但是这时的市镇不可能具有政治中心的职能,故排除掉④。

考点:古代中国的经济?商业的发展?明朝时期江浙地区市镇的发展

本题难度:困难

2、综合题 (33分)阅读下列材料:

材料一: 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

3、综合题 (22分)聚焦大城市,关注“城市病”。阅读材料,回答问题。

材料一 西安古称长安,地处关中平原中央。汉初,娄敬劝刘邦建都长安时说:“秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之众可具。因秦之故,资甚美膏腴之地,此所谓天府。”汉唐盛时,气候温暖,降水充沛,秦岭森林茂密,关中平原沃野千里。昆明池、曲江池等湖泊星罗棋布,灞、泾、渭等“八水绕长安”,“驰骛往来”,沟通黄河,“漕挽天下”。

——据史念海《汉唐长安城与生态环境》等

(1)据材料一,概括汉唐时期长安作为都城的有利条件。(8分)

材料二 唐末以来,随着西北地区的干旱化和国都地位的丧失,西安的河渠池沼逐渐萎缩枯竭,地下水水质下降等问题也日益严重。新中国成立后,人民政府提出把西安从消费性城市转化为生产性城市。在苏联城市规划理论影响下,1953年制定的西安城市20年规划,要求优先保障工业建设,供水、排水等公共设施建设未引起政府足够重视。当时,西安每吨自来水的售价为0.22元,但实际成本为0.35元,差价由国家补贴,此后一直实行这种福利式供水制度。与整个国家的管理体制一致,市区及近郊由城建部门管理,远郊由水利部门管理。后来,全国城市规划会议提出“用城市建设的大跃进来’适应工业建设的大跃进”,加重了城市发展的不协调;城市规划单位被“关、停、并、转”,城市发展自此长期处于无序状态。改革开放以来,西安在治理水问题方面取得了不少成就,但水的问题依然严峻。

——据包茂宏《建国后西安水问题的形成及其初步解决》等

(2)据材料二并结合所学知识,分析说明西安“水问题”的成因。(6分)

材料三 1955年洛杉矶发生了严重的光化学烟雾污染事件,两天内因呼吸系统衰竭而死亡的65岁以上老人达400多人。1967年美国国会通过了《清洁空气法》,但没有制定检测标准和强制措施,治理效果有限。1970年4月22日,2000多万民众在全美各地举行声势浩大的游行,呼吁保护环境,促成国会通过《清洁空气法》修正案,并授权政府组建环保局,监督法案实施。这一时期,催化式排气净化器的发明解决了汽油燃烧不完全的问题。按照新的法律,1975年所有汽车全部安装了净化器。同时,以甲醇和天然气代替汽油的新技术,促使石油公司开发了更加清洁的汽油。这些措施被认为是洛杉矶雾霾治理成功的关键。

——据周恒星《洛杉矶雾霾之战》

(3)借鉴洛杉矶雾霾治理的成功经验,为西安“水问题”治理提出建议并说明理由。(8分)

参考答案:

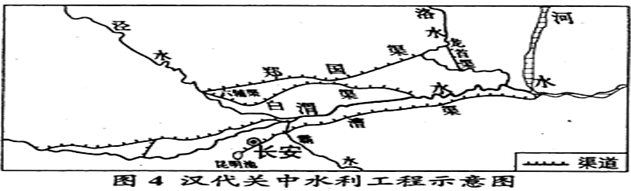

(1)有利条件:战略地位重要;生态环境良好;土壤肥沃、物产丰富;交通便利;水利工程发达。(8分,每点2分,任答4点即可)

(2)成因:西北地区自然环境恶化;城市建设片面照搬苏联模式,供水排水等基础设施建设重视不够;高度集中的政治经济体制的影响;受“左”倾思想影响,“大跃进”等运动加重了城市发展的不协调。(6分,每点2分,任答3点即可)

(3)提高民众环保意识;立法保护环境;成立相关机构,监督和保证法律的有效实施;利用新科技成果等。(8分,每点2分)

本题解析:(1)根据材料一图片及文字关键信息“地处关中平原中央”、“资甚美膏腴之地”、“气候温暖,降水充沛”、“关中平原沃野千里”、“明池、曲江池等湖泊星罗棋布”等,不难直接归纳、概括得出,汉唐时期长安作为都城的有利条件,主要体现在:①战略地位(地理位置)重要;②生态(自然)环境优越;③土地肥沃;④物产丰富;⑤交通便利;⑥水资源丰富,水利工程多等。

(2)根据题干要求及材料二关键信息“河渠池沼逐渐萎缩枯竭”、“在苏联城市规划理论影响下”、“等公共设施建设未引起政府足够重视”、“城市建设的大跃进,加重了城市发展的不协调”、“ 城市发展自此长期处于无序状态”等,不难直接归纳、概括得出,西安“水问题”的形成既有“天灾”,亦有“人祸”,具体体现在:A.自然原因(“天灾”):西北等地区水资源枯竭,自然环境的不断恶化。B.人为原因(“人祸”):①照搬苏联模式,忽视基础设施建设;②高度集中的政治经济体制下管理存在严重问题;③受“左”倾思想的影响;④“大跃进”等运动的影响,导致城市的发展不协调等。

(3)根据题干要求及材料三关键信息“2000多万民众,声势浩大的游行,呼吁保护环境”、“《清洁空气法》修正案”、“组建环保局,监督法案实施”、“净化器,新技术”等,结合所学知识,可以提出如下合理化建议:A.民众层面:民众应该提高环保意识,并积极、主动投入环保;B.国家层面:①重视立法,制定加强水资源保护等环保方面的相关法律、法规;②成立环保方面的相关管理机构,监督相关法律、法规的有效执行;③积极利用新科技成果,促进水资源的充分利用,提高环境保护的科技含量等。

考点:古代中国的治理·长安城的重要地位(课标外);环境保护·“城市病”·“水问题”·水资源的合理开发与利用(课标外)

本题难度:困难

4、简答题 (37分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是管局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 自中世纪晚期开始,乡村手工业特别是毛纺织业在英格兰东部、西部和约克郡地区快速发展。商人发放原料,回收产品,销往海内外,这种新型的“乡村制造业活动”被称为“原工业化”在此基础上发展起来的“工厂”,推动了手工业的发展。16世纪初,纽贝里的一家毛纺织“工厂”雇佣了1140名工人,其中三分之二为妇女和儿童。海外市场的需求大大刺激了此类“工厂”的发展,英国成为欧洲最重要的毛纺织品生产和出口国,1700年毛纺织品占国内出口商品的70

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

5、选择题 宋元时期,在部分地区的人们心目中,四海龙王(传说其主要职责是在人间司风管雨)的地位每况愈下,逐渐为妈祖(是海洋贸易者、船工、海员、旅客、商人和渔民共同信奉的神

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

|