| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考历史试卷《古代中国的政治制度》试题特训(2019年最新版)(二)

参考答案:D 本题解析:①项错误,英国实行君主立宪制,国王统而不治无实权;②项错误,中国军机处是加强皇权的重要手段,不是与皇权斗争的结果;③项正确,军机处的权力是皇帝授予的,而英国的议会是代表人民行使权力;④项正确,军机处的设立,是皇权发展到顶峰的标志;英国的议会是代议制民主的主要的体现。故选D。 本题难度:困难 2、选择题 中华传统文化中存在着浓烈的“孝亲”情感,下列各项与之有关联的是 ( ) |

参考答案:B

本题解析:中华传统文化中的孝亲情感实质上是指以血缘为纽带的亲情关系,而血缘关系体现了宗法制度。所以答案选B。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·宗法制

本题难度:一般

3、综合题 阅读下列材料

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。’’

材料三 废丞相后与丞相地位近似官职的基本职权情况表:

| | 职位 | 基本职权 |

| 明中叶后 | 内阁首辅 | 拥有票拟权,但不是合法宰相,地位经常受到挑战 |

| 清朝雍正年间以后 | 军机大臣 | 承旨拟写传达皇帝旨意 |

参考答案:

(1)秦始皇不给丞相以兵权,让御史大夫牵制丞相(2分); 汉武帝设置“中朝"决策机构,剥夺了宰相的决策权(2分);唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三(2分);宋太祖以参知政事等官职分割相权(2分)。共同点:相权受到限制和分割削弱,皇权加强(2分)。

(2)明太祖认为秦朝以来宰相的擅专威福,危及君主的统治。(4分)

(3)内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官(2分);军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝(2分)。内阁首辅和军机大臣不具有宰相的权力,不能对皇权形成制约,所以不是实质意义上的宰相(2分)。

本题解析:通过所学知识可知,从秦朝到明清宰相的权力逐步被削弱,皇权逐步加强,直至顶峰。本题材料是新背景,但考查的内容仍以君权与相权关系为主,第(1)问,四位帝王在对待相权问题上措施不一,联系史实可知,秦始皇不给丞相以兵权,让御史大夫牵制丞相; 汉武帝设置“中朝"决策机构,剥夺了宰相的决策权;唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三;宋太祖以参知政事等官职分割相权。但四人措施的实质上都是削弱相权,扩大君权回答;第(2)问要注意关键词“相从而命之,往往病及于国君”,意思是宰相有权往往会危机国君的统治;第(3)问结合所学知识可知,内阁首辅和军机大臣不是宰相的原因回答

考点:君权与相权关系

点评:本部分知识作为历史学科的主干知识,是考查的重点内容。从题型上看,该考点的命题多以选择题为主也有材料题。选择题的命题方式多样,注重文字史料或图片,有些试题的切入点比较新颖,从内容上看,考查专制主义中央集权制度较多。从考点分布上看,分布广泛,但重点突出。如专制主义中央集权制度在近几年的高考中均有考查,但考查的角度并不相同。如宋代官制;有时也从中央与地方的矛盾和地方行政区划等处入手。

本题难度:困难

4、综合题 (16分)统一多民族国家的形成和发展是中国历史上一个重要的现象。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 (雍正五年十二月)谕兵部:向来云贵川广以及楚省各土司,僻在边隅,肆为不法,扰害地方,剽掠行旅,且彼此互相仇杀,争夺不休。而于所辖苗蛮,尤复任意残害,草菅民命,罪恶多端,不可悉数。是以朕命各省督抚等悉心筹画,可否令其改土归流,各遵王化。

——《世宗宪皇帝实录·卷六十四》

材料三 2001年2月28日,第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》修改案。……对于一贯积极主张通过民族区域自治制度保障少数民族利益的中华人民共和国来说,能够在基本法中鲜明地提出民族自治区域要对内实行各族居民在政治权利上的平等、对外加入全国统一的经济体系和市场,并且提出促使少数民族吸收国家主流文化的主张,不啻为一个革命性的变化。

——王柯《国民国家与民族问题》

(1)依据材料一,指出平定六国后秦朝疆域扩大的两个主要区域。任选其中一个区域,根据所学知识概述秦朝加强对其控制的主要举措。(4分)

(2)依据材料二,概括雍正帝实行“改土归流”的原因。联系所学知识,指出清朝边疆政策的基本原则。(8分)

(3)依据材料三,分析我国修改《中华人民共和国民族区域自治法》的意义。(4分)

参考答案:

(1)岭南地区、西南夷地区;(2分)

岭南:置郡,实施军事镇守和行政管理(或开辟了连通长江流域和珠江流域的灵渠);西南夷地区:在部分地区任命官吏(或开辟“五尺道”)。(任选其一2分)

(2)原因:土司残害所辖人民,扰乱地方秩序;为加强中央集权,推行中央政令;(4分)

基本原则:尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,笼络各民族的上层分子;大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理。(4分)

(3)经济上有利于形成全国统一市场,加速少数民族地区的经济发展。政治上有利于更好地维护国家统一和民族团结。文化上有利于加强对多元一体文化的认同。(三点写到两点得4分)

本题解析:第(1)问,本题主要考查学生比较分析与获取信息、解读的能力。回答时首先要分析两幅图片的具体内容及其差别,再联系所学可知其扩大的区域主要在岭南和西南地区。结合所学秦巩固统一的措施分析回答主要举措。

第(2)问,本题主要考查学生比较分析材料获取有效信息的能力。回答时注意结合所学及材料“……向来云贵川广以及楚省各土司,僻在边隅,肆为不法,扰害地方,剽掠行旅,且彼此互相仇杀,争夺不休。而于所辖苗蛮,尤复任意残害,草菅民命,罪恶多端,不可悉数。……”归纳原因。联系所学的这一时期中国社会发展的特点回答原则。

第(3)问,本题主要考查学生对民族区域自治制度的分析与认识。回答时注意结合所学及材料“……对于一贯积极主张通过民族区域自治制度保障少数民族利益的中华人民共和国来说,能够在基本法中鲜明地提出民族自治区域要对内实行各族居民在政治权利上的平等、对外加入全国统一的经济体系和市场,并且提出促使少数民族吸收国家主流文化的主张,不啻为一个革命性的变化。”归纳总结意义。

考点:古代中国的政治制度?秦代专制主义中央集权的确立?巩固统一的措施;古代中国的政治制度?清代君主专制统治的加强?措施;现代中国民主政治的建设?三大民主制度?民族区域自治制度

本题难度:一般

5、综合题 阅读材料,回答问题。

材料一

按联邦制发明者们的理想设计,美国联邦制是由若干个具有自治能力的政治实体(即州)在共同认可的政治框架下结合组成的一个政治实体。各州在尊重和维护联邦的权威和权力的前提下,共同参与联邦政府的决策和政策实施,并在不损害联邦利益和权力的前提下行使各自原有的政治和经济自治权。联邦和州两级政府的权力均来源于同一人民,两级政府同时管辖同一国土和人民,但两级政府的权力通过联邦宪法进行了明确的划分,并受宪法的保护。……两级政府不仅相互制约,也受到各自内部分权机制的制约,没有一级政府可以轻易侵犯人民的权利。这种体制被联邦制的策划者之一麦迪逊称为是对美国人民权利的双重保护机制。

——王希文《美国历史评论》

材料二

中国自秦以下两千年,只可说是一个君主一统的政府,却绝不能说是君主专制。就政府组织政权分配的大体上说,只有明太祖废止宰相以下最近明、清两代六百年,似乎迹近君主专制,但尚绝对说不上黑暗。人才的选拔,官吏的升降,刑罚的判决,赋税的征收,依然都有传统的客观的规定,绝非帝王私意所能动摇。如此般的政体,岂可断言其是君主专制?只缘清末人,熟于西洋18世纪时代如法人孟德斯鸠辈的政论,他们以为国体有君主、民主之分,政体有专制、立宪之别。中国有君主而无国会无宪法,便以为是君主专制。……极精密极完整的政权分配,使整个政府的行政机关各有依循,便不必有宪法而政府自有限节。而况明代以前,宰相为行政领袖,与王室俨成敌体。王帝诏命,非经宰相副署,即不生效。

——钱穆《中国历史研究法》

材料三

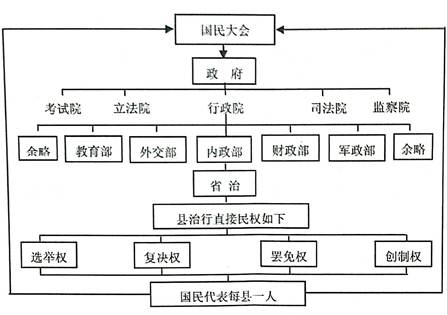

1924年孙中山在《五权宪法》中为中国政治构架设计如下示意图 ——《孙中山选集》(下)

(1)根据材料一,概括指出美国联邦制的特点。(6分)

(2)材料二反映出钱穆先生对中国古代政治的基本看法是什么?他是如何论证自己的看法的?(10分)

(3)依据材料结合所学,评析孙中山的政治构架设计。(10分)

参考答案:

(1)人民主权,保护人民利益;中央集权与地方分权相结合;宪法对两级政府作了明确的权力划分;中央与地方以及内部之间分权制衡相结合。

(2)基本看法:中国古代并非君主黑暗的君主专制。论证:①皇权受到传统客观规定限制;②近代受西方政论思想影响,简单划分政治体制而产生的错误认识③政权分配的精密完整,使各行政机关有依循,有限制,而不必有宪法;④皇权长期受到相权制约

(3)体现人民主权原则,县治行直接民权,中央实行五权分立(6分)

既借鉴了西方三权分立影响,又继承了中国古代制度的精华,形成中国特色的政治体系(2分)

有利于稳步推进中国近代社会民主,保证了行政人员的素质,有利于提高行政效率(2分)

分权制衡会导致效率低下(2分)

本题解析:(1)根据“在尊重和维护联邦的权威和权力的前提下,各州共同参与联邦政府的决策和政策实施”可以得出:中央集权与地方分权相结合。“联邦和州两级政府的权力均来源于同一人民,没有一级政府可以轻易侵犯人民的权利”可以得出:人民主权,保护人民利益。“两级政府的权力通过联邦宪法进行了明确的划分,并受宪法的保护”可以得出:宪法对两级政府作了明确的权力划分。“两级政府不仅相互制约,也受到各自内部分权机制的制约”可以得出中央与地方以及内部之间分权制衡相结合。

(2)材料前半部分阐明观点。根据“似乎迹近君主专制,但尚绝对说不上黑暗”可以总结其观点为中国古代并非君主黑暗的君主专制。材料后面为论证部分。“人才、官吏、刑罚、赋税,都有传统的客观的规定,绝非帝王私意所能动摇”可以得出:皇权受到传统客观规定限制。清末人受“孟德斯鸠辈的政论”影响,认为“中国有君主而无国会无宪法就是是君主专制”,可得出近代受西方政论思想影响,简单划分政治体制而产生的错误认识或政治偏见。“极精密极完整的政权分配,使整个政府的行政机关各有依循,便不必有宪法而政府自有限节”可得出中国古代虽无宪法但是政权分配的精密完整,使各行政机关有依循,有限制,因此算不上君主专制。“王帝诏命,非经宰相副署,即不生效”可得出皇权长期受到相权制约。

(3)本题应先对孙中山的政治构架设计加以说明。国家权力分为中央权力和地方权力。如图所示,国民大会由各县选举出的代表组成,体现了人民主权原则。中央政府分为立法院、行政院、司法院、考试院、监察院,因此可以得出中央实行五权分立。根据“县治行直接民权”有选举、复决、罢免创制四权可以得出在地方上地方上由县治行直接民权。关于对孙中山的政治设计,从积极方面来说,很明显通过选举国民代表组成国家权力机关体现了人民主权原则,是对君主专制的否定,有利于稳步推进中国近代社会民主。立法院、行政院、司法院则是明显借鉴西方三权分立原则,而增加考试院、监察院明显又继承了中国古代制度的精华,形成中国特色的政治体系。考试院、监察院的增设,有利于保证了行政人员的素质,有利于提高行政效率。从局限性角度考虑:分权制衡会导致效率低下。

考点:近代西方资本主义政治制度的确立与发展·美国联邦政府的建立·联邦制;中国古代的政治制度·君主专制整体的演进与强化·君主专制;近代中国反侵略、求民主的潮流·辛亥革命·《五权宪法》

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史答题模板《第二次世界大.. | |