1、综合题 (18分)阅读材料,回答问题

材料一 秦丞相李斯曾称赞秦始皇“平定天下,海内为郡县”。唐代的杜佑说“自古至周天下封建”,“秦皇帝荡平九国,宇内一家......尊君抑臣,置列郡县”。清代官纂《续通典》则明确地 说“封建起于黄唐,郡县创自秦汉”,将黄帝、尧、舜,夏商周视为一种制度,将秦汉以降视为一种制度。

材料二 汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇,困平城,病流矢,陵迟不救者三代。后乃谋臣献画,而离削自守矣。然而封建之始,郡邑居半。时则有叛国而无判郡。秦制之得,亦以明矣。继汉而帝者,虽百代可知也。唐兴,制州邑,立守宰。此其所以为宜也。然尤桀猾时起,虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。

材料三 明末清初,一些思想家对封建与郡县制度的优劣问题进行思考。如在官员任期方面,陆世仪说过:“郡县之弊,在迁转太速;封建之弊,在世守不易。”在中央与地方权力分配方面,顾炎武也说过“封建之失,其专在下,郡县之失,其专在上”的名言。王夫之肯定郡县制的合理性,说“郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”而顾炎武明确指出:“知封建之所以变为郡县,则知郡县之弊而将复变。”又说“方今郡县之弊已极,而无圣人出焉,尚一一仍其故事,此民生之所以日贫,,中国之所以日若益趋于乱也。”近代学者吕思勉也曾经总结说:“中国之历史,犹是分立之时长,统一之时短也。分主之世,谓之封建,统一之时,号称郡县,为治史者习用之名。”

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括我国古代地方行政管理体制的演变并分析发展趋势(6分)

(2)据材料二,概括回答汉唐时期中央集权存在的问题和结果(6分)

(3)结合材料三回答明清之际思想家认为郡县制存在哪些弊端,请以宋元时期的史实为例说明如何避免郡县制的弊端。(6分)

参考答案:(1)演变:西周实行分封制,秦郡县制,西汉郡国并行制,唐在边境设立藩镇,

元实行行省制(3分)趋势:地方行政管理体制不断完善,中央集权不断加强、(3分)

(2) 汉初错误吸取秦朝灭亡的教训,实行郡国并行制,王国势力膨胀,威胁中央集权,汉武帝颁布推恩令,消弱了王国势力,加强中央集权。(3分)

唐中后期,统治腐败,军事举措适当,藩镇割据局面形成,威胁中央。(3分)

(3)弊端:官员迁转太快,中央集权下,地方缺乏独立发展的空间,仅限制不利于实现国富民强。(3分)

举例:北宋在地方实行分权,最大限度将地方的君权、财权等收归中央,造成积贫积弱,元朝吸收宋朝的教训,在地方实行行省制度,相对扩大地方实权。(3分)

本题解析:第(1)问,主要考查学生对中国古代地方行政区划的变化。回答时要联系所学知识及材料分析解答。如材料“秦丞相李斯曾称赞秦始皇“平定天下,海内为郡县”。……清代官纂《续通典》则明确地说“封建起于黄唐,郡县创自秦汉” ……唐兴,制州邑,立守宰。此其所以为宜也。然尤桀猾时起,虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。”

第(2)问,主要考查学生对汉唐中央集权措施的评价。从材料“汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇,困平城,病流矢,陵迟不救者三代。……时则有叛国而无判郡。秦制之得,亦以明矣。……唐兴,制州邑,立守宰。此其所以为宜也。然尤桀猾时起,虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。……”归纳总结答案。

第(3)问,主要考查明清之际思想家对郡县制的认识与理解。材料“明末清初,……‘郡县之弊,在迁转太速……’、‘封建之失,其专在下,郡县之失,其专在上’、‘郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?’、‘方今郡县之弊已极,而无圣人出焉,尚一一仍其故事,此民生之所以日贫,中国之所以日若益趋于乱也’”及所学知识“宋地方分权、元行省制度”归纳总结。

考点:中国古代的中央集权·中央集权与地方分权的斗争·秦、汉、唐、宋及元加强中央集权的措施

本题难度:一般

2、综合题 (30分)家族是传统中国社会的基层结构。阅读材料,回答问题。

材料一 东汉河南郑兴家族简况(据《后汉书》整理)

(1)“郑兴家族现象”在东汉豪族中具有普遍性。据材料一,从政治、文化两方面概括郑兴家族的特征,(4分)并结合所学知识指出这类现象的影响。(4分)

材料二 两宋时期社会政治经济关系的变迁,使“今骤得富贵者,止能为三四十年之计”,“千年土地八百主”,高官大族也可能“家世零替”。如何整合族人、延续世系、复兴宗法成为宋代士大夫面临的共同难题。于是,以建宗祠、置族田、修宗谱、定族规、立族长为主要特征的宗法家族制度得以全面复兴。

按照宗法制度,在祠堂祭祀中应当按辈分排列祖先的地位。但清代早期,江苏宜兴任氏祠堂家祭的对象,除一族祖先之外,其次即是官员和有钱财的人,再次则是所谓有一善一行的人,最后才是本宗族的一般平民祖先。此类现象并非个例,所以引起了当时卫道之士的批评。

——据袁行霈《中华文明史》等

(2)结合所学知识,分析宋代宗法家族制度全面复兴的原因,(6分)据材料二指出清朝宗法家族制度发生的变化。(2分)

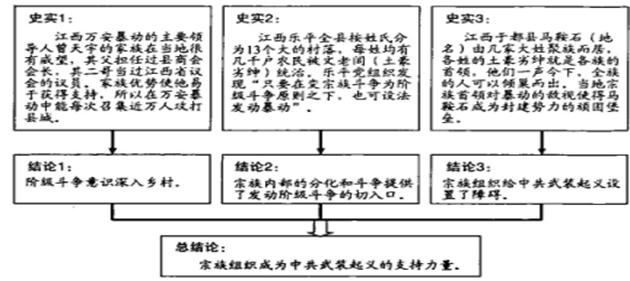

材料三 下面是某学习小组研究“1927-1929年中共武装起义与宗族组织”时提出的论证思路:

(3)历史研究应坚持“有一份材料说一分话”。材料三中的哪些结论违背了这一原则?(4分)应怎样修改,才能使结论与材料相符?(4分)

(3)历史研究应坚持“有一份材料说一分话”。材料三中的哪些结论违背了这一原则?(4分)应怎样修改,才能使结论与材料相符?(4分)

材料四 1984年11月,国家档案局、教育部和文化部联合发出《关于编好<中国家谱综合目录>的通知》,指出“家谱是我国宝贵文化遗产中亟待发掘的一部分”,修谱、续谱之风在各地悄悄兴起。近二十年尤其是2000年后的近十年中,民间新修族谱大量出版。新修族谱中,妇女也可填名入谱,入继、入赘、改嫁、非婚生子嗣等入谱基本全部放弃了传统“义例”中的严厉规定,基本不再有各宗之间因大小宗、因外娃子嗣的“名分”、因族产祀田归属争得你死我活的现象。地方政府也公开编写某些姓氏谱牒,比如,编《太原王氏》,起因是为了缅、泰华侨的热烈需求,编汾阳郭氏资料是为了郭台铭和富士康。上月河南新郑在中央某大报上登整版“黄帝公祭大典”消息,下面排的是29个本地招商项目。

——据《民间修家谱热调查》

(4)据材料四并结合所学知识,概括改革开放后修撰家谱反映出的特点。(4分)指出撰修家谱的社会价值。(2分)

参考答案:

(1)特征:政治上累世高官;文化上通晓儒学。(4分)

影响:东汉豪族将权力与文化不断结合,既有利于弘扬儒学和推动豪族的儒化;(2分)又促使门阀士族制度形成。(2分)

(2)宋代复兴的原因:宋代商品经济发展,贫富转化迅速;(2分)士族没落、庶族崛起;(2分)科举制进一步发展;程朱理学兴起。(2分)清朝的变化:祭祀中祖先地位的排列,从仅按辈分变为亦重视身份和经济实力。(2分)

(3)有违材料的结论:结论1(2分)、总结论(2分)。分别这样修改,结论1:“起义领导人的家族优势有利于武装起义的发”、总结论:“在中共武装起义过程中,宗族组织是一柄双刃剑”。(2分)

(4)特点:政府引导,民间积极响应;新修族普遍体现出时代进步的新观念,基本摆脱了传统宗法观念的糟粕;某些姓氏族谱趋于功利化。(4分,任答两点即可)

社会价值:有利于保存历史研究的重要史料;有利于传承家族的历史记忆;有利于文化遗产的传承;有利于社会和谐发展。(2分,任答一点即可,其它言之成理者也可同等给分)

本题解析:(1)根据题干要求及材料一信息,本题考查古代中国家族势力相关内容。根据材料一关键信息“后任太史中大夫”、“官至大司农”、“任郎官”、“《公羊春秋》”、“《左氏春秋》”等结合所学知识,不难归纳、概括出郑兴家族在政治、文化方面的特征,主要体现在:A.政治上,家族子弟世代为官,而且担任朝廷重要官职;B.文化上,家族子弟通晓儒学,以经学传家。

结合古代中国政治制度相关内容,可以这样来认识,郑兴家族这种家族特征所带来的影响:A.积极方面:①东汉豪族将权力与儒家文化不断结合,从而有利于弘扬儒学,并使豪族不断儒化。②通过对儒家纲常伦理、等级尊卑等秩序的推从,一定程度上有利于维护和巩固封建统治。B.消极方面:家族势力的壮大,促使门阀士族制度的形成,不又不利于维护和巩固封建统治,为东汉末年的豪强割据埋下了隐患等。

(2)根据题干要求及材料二信息,本题考查古代中国政治制度相关内容——宋代、清朝宗法家族制度。根据材料二关键信息“两宋时期社会政治经济关系的变迁”、“如何整合族人、延续世系、复兴宗法成为宋代士大夫面临的共同难题”、“清代早期,兴任氏祠堂家祭的对象,除一族祖先之外,其次即是官员和有钱财的人,最后才是本宗族的一般平民祖先”等,结合所学知识,这样来认识宋代、清朝宗法家族制度的变化:A.宋代宗法家族制度全面复兴的原因:①经济上:a.随着商品经济的发展,宋代土地买卖频繁,贫富转化迅速;b.士族没落、庶族不断崛起。②文化上:a.科举制进一步发展;b.程朱理学兴起。B.清朝宗法家族制度的变化:祭祀中祖先地位的排列发生了变化,即从仅按辈分变为亦重视身份和经济实力,从中可以看出,这是清朝商品经济发展的结果。

(3)根据题干要求及材三信息,本题考查对历史研究“历史结论与史实的衔接”的认识。仔细阅读材料三相关信息,在历史研究中,应该秉承“一份材料一份结论”理念,可知:A.结论1违背了此理念,结论1所在的材料,无从体现“阶级斗争”。结论1可以这样修改:“起义领导人的家族优势有利于武装起义的发动”。B.总结论违背了此理念。纵观材料信息,比较全面认识三个结论,可知,家族宗族势力在武装起义中既有积极作用,又有消极作用。总结论可以这样修改:“在中共武装起义过程中,宗族组织是一柄双刃剑”等。

(4)根据题干要求及材料四信息,本题考查现代中国改革开放后修撰家谱相关内容。根据材料四关键信息“国家档案局、教育部和文化部联合发出”、“基本全部放弃了传统‘义例’中的严厉规定”、“地方政府也公开编写某些姓氏谱牒,招商项目”等,不难直接归纳、概括得出,中国改革开放后修撰家谱所呈现出的特点,主要体现在:A.政府主动引导,民间积极响应;B.新修族谱基本上摈弃了传统宗法观念的一些糟粕;C.新修族谱普遍体现出了时代进步的新观念;D.公开编写某些姓氏族谱趋于功利化,成为了招商引资、开办旅游项目的附庸等。

家谱的撰修,客观上带来了系列社会意义,可以这样来认识:A.族谱作为历史研究的史料,族谱的及时修撰,从有利于保存重要史料;B.有利于传承家族的历史记忆,弘扬家族文化,敬祖敬宗;C.有利于文化遗产的传承与保护;D.弘扬家族文化,有利于社会的和谐发展等。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·宗法制度及其影响;历史研究·历史研究的方法·“一份材料一份结论”(课标外)

本题难度:一般

3、选择题 据钱穆《国史大纲》记载:“垂拱三年,或诬告(宰相)

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

4、选择题 祠堂是中国民间祭祀祖先的场所。通过祭祀表达对祖先的怀想,这与我国早期的一项政治制度密切相关。该制度是( )

A.宗法制

B.三公九卿制

C.郡县制

D.科举制