1、判断题 《白鹿洞书院教条》,又名《朱子教条》,由朱熹制订。淳熙七年(1180),白鹿洞书院重建“喜初成”,朱子以南康军长官,率僚属及院中师生行开学礼,升堂讲说《中庸》首章,并取圣贤教人为学之大端,揭示于门楣之间,作为院中诸君共同遵守的学规,这就是著名的《白鹿洞书院教条》。其目的用以规范和约束书院师生的言行举止,劝善规过,提升品位,是书院制度确立的一个重要标志,也是南宋理学家们对书院建设所作的重大贡献。?

《白鹿洞书院教条》既是书院精神的象征,后来也成为天下书院共同遵守的准则。淳祐元年(1241),宋理宗皇帝视察太学,手书《白鹿洞书院教条》赐示诸生。其后,或摹写、或刻石、或模仿,遍及全国书院及地方官学。于是,一院之“教条”,遂成天下共遵之学规。而随着中国书院制度之推广,它又东传朝鲜、日本,不仅当年奉为学规,至今尚有高校而作为校训者,可见其影响既深且远。

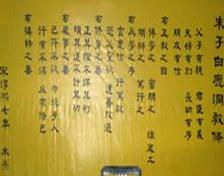

《朱子白鹿洞教条》原文:

右五教之目:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,

长幼有序,朋友有信。

右为学之序:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

右修身之要:言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过。

右处事之要:正其谊不谋其利,明其道不计其功。

右接物之要:己所不欲,勿施于人。行有不得,反求诸己。

⑴结合材料与所学知识,分析《朱子教条》与朱熹理学之间的关系。(6分)

⑵结合材料与所学知识,归纳《朱子教条》的影响。 (4分)

参考答案:⑴关系:《朱子教条》是朱熹制定的白鹿洞书院的教规,强调纲常礼教,以及学问思辨,指出了修身、处事、做人的原则。从内容来看,朱熹已经完成了理学的体系,以“理”作为新儒学的思想体系,将纲常 礼教具体化,表述为:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。其它的几条,无不体现了朱熹理学的精髓,以及延续孔孟儒学的传统:言忠信,行笃敬;已所不欲,勿施于人等等。(6分)

礼教具体化,表述为:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。其它的几条,无不体现了朱熹理学的精髓,以及延续孔孟儒学的传统:言忠信,行笃敬;已所不欲,勿施于人等等。(6分)

⑵影响:《朱子教条》是书院精神的象征,得到统治者的承认与推崇,后来成为天下书院共同遵守的准则。随着中国儒家思想与文化的传播,它又传播到朝鲜、日本、越南等国,不仅当年奉为学规,至今尚有高校而作为校训者,可见其影响既深且远。(4分)

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 (12分)阅读材料,完成下列各题。

材料一?臣愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士,数考问以尽其材,则英俊宜可得矣。今之郡守、县令,民之师帅,所使承流而宣化也;故师帅不贤,则主德不宣,恩泽不流。

——《汉书·董仲舒传》

材料二?“天赋最优良的、精力最旺盛的、最可能有所成就的人,如果经过教育而学会了他们应当怎样做人的话,就能成为最优良最有用的人。如果没有受过教育而不学无术的话,那他们就会成为最不好、最有害的人。”

——苏格拉底

材料三?“通才教育是一种符合于自由人的价值的、使受教育者获得德行与智慧的、能唤起和发展那些使人趋于高贵的身心与最高才能的教育”

—— 意大利 弗吉里奥(1349—1420)

材料四?各科教科书,务合乎共和民国宗旨,凡民间通行之教科书,其中如有尊崇满洲朝廷及旧时管制、军制等课,并避讳抬头字样,应由各该书局自行修改。……小学读经课一律废止。……中学校以完足普通教育,造成健全国民为宗旨。科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制经济、图画、手工、乐歌、体操。

——南京临时政府《普通教育暂行办法》

请回答:

(1)根据材料一结合所学知识概述汉朝时期的教育状况?(2分)这种教育的目的是什么?(1分)

(2)材料二反映了苏格拉底怎样的教育思想?(1分)这种思想与材料一中反映的教育思想有何区别?(2分)

(3)材料三反映的教育思想体现了当时什么主题思想?(1分)结合所学知识谈谈这种教育思想出现的时代背景?(3分)

(4)根据材料四,概括南京临时政府的办学宗旨以及在教育内容上的进步性。(2分)

参考答案:

(1)设立太学;儒家经典成为国家规定的教科书;在各郡县设立学校。初步建立了地方教育系统;(2分)目的:实现思想统一,巩固中央集权,维护君主专制。(1分)

(2)教育可以让人认识自己的美德(1分)苏格拉底的教育观是为了实现人的自我价值,材料一的思想是为统治者服务。(2分)

(3)人文主义(1分)。中世纪教育为基督教会所控制,教育处于宗教神学的桎梏之下,资本主义的萌芽和发展,新兴资产阶级要求打破教会思想束缚;文艺复兴兴起,人文主义思潮影响;(3分)

(4)宗旨:坚持国民民主精神教育。(1分)

进步性:教育内容抛弃了封建伦理纲常(或儒家经书);教学内容全面,注重自然科学知识教育。(1分)

本题解析:(1)依据材料中“臣愿陛下兴太学,置明师,”,可知汉代设立太学,结合所学关于太学的相关知识,汉武帝时期设立太学,儒家经典成为国家规定的教科书,在各郡县设立学校。初步建立了地方教育系统。依据材料中“则英俊宜可得矣”、“故师帅不贤,则主德不宣,恩泽不流。”,并结合所学知识,设立太学的目的是扩大统治基础,加强中央集权,维护君主专制。

(2)依据材料中“如果经过教育而学会了他们应当怎样做人的话,就能成为最优良最有用的人。”,可以看出苏格拉底认为教育可以让人认识自己的美德。第二小问可以结合教育的目的进行分析,苏格拉底的教育观是为了实现个人的自我价值,服务于社会;材料一的教育思想是为维护统治者的政治统治而服务。

(3)依据材料中“通才教育是一种符合于自由人的价值的,能唤起和发展那些使人趋于高贵的身心与最高才能的教育”,由此可以看出材料所体现出的人文主义思想。第二小问依据材料出处“意大利 弗吉里奥(1349—1420)”,可以看出当时处于意大利文艺复兴时期,结合所学文艺复兴的背景回答问题,即资本主义萌芽的产生和发展,新兴资产阶级要求打破教会思想束缚;中世纪教育为基督教会所控制,教育处于宗教神学的桎梏之下;文艺复兴兴起,人文主义思潮影响。

(4)依据材料中“各科教科书,务合乎共和民国宗旨”,可以看出南京临时政府的办学宗旨是坚持国民民主精神教育;第二小问可以根据材料中“凡民间通行之教科书,其中如有尊崇满洲朝廷及旧时管制、…应由各该书局自行修改”、“…小学读经课一律废止。…”、“中学校以完足普通教育,造成健全国民为宗旨”,由此可以看出南京临时政府的教育内容上抛弃旧有的封建伦理纲常、儒家经书,教学内容全面,注重人文知识、自然科学知识等方面的教学。

本题难度:一般

3、判断题 唐太宗选官不拘一格,最能体现他“外举不避仇”的用人风格的是

A.提拔尉迟敬德

B.提拔房玄龄

C.起用杜如晦

D.重用魏征

参考答案:D

本题解析:魏征原是太子李建成的谋士,曾策划杀死李世民,后被唐太宗重用。

本题难度:简单

4、判断题 阅读下列材料

材料一 : 50年代,在资本主义世界中,美国无论在工业生产、出口贸易、黄金外汇储备各方面所占的比重显著下降,而西欧六国(法、西德、意、荷、比、卢)所占的比重则大大上升。阿登纳说:“如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话……欧洲的联合是绝对迫切需要的,没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。”

材料二 :

1970年

| 美

| 日

| 西德

| 法国

| 资本主义世界

|

工业总产值

| 37.8

| 9.45

| 10.1

| 6.5

| 100%

|

出口贸易

| 15.2

| 6.9

| 12.2

| 6.4

| 100%

|

黄金外汇储备

| 5.3

| 5.2

| 14.6

| 5.3

| 100%

|

材料三:?进入70年代,西欧六国和日本不可避免要导致美国同盟国政治关系的变化,表现在西欧六国和日本外交上的独立自主倾向日益发展……美国再也不能像战后初期和50年代那样,在西方阵营颐指气使,发号施令。

——何春超主编《国际关系史》

回答:小题1:根据材料一,指出西欧六国在什么时候走向联合?(2分)西欧六国走向联合的原因是什么?(6分)

小题2:在20世纪60年代中期到90年代初,西欧国家的联合组织名称分别是什么?(2分)简要概述走向联合的趋势特点。(4分)

小题3:根据材料二、三,阐述20世纪70年代资本主义国家经济力量对比发生了怎样的变化?(4分)

参考答案:

(1)20世纪50年代中期以后(2分)。当时美国经济实力雄厚,任何一个西欧国家都无力单独与之抗衡,为了欧洲国家自身的利益必须联合。(6分)

(2)1967年正式建立欧洲共同体;1993年改名为欧盟(4分)。国家数目逐渐扩大、领域扩大深化。(4分)

(3)美国经济实力下降,西欧、日本经济力量不断增强,逐渐形成美、日、西欧三足鼎立的格局。(4分)

本题解析:第(1)问中的第(1)小问考查西欧走向联合的时间,需要学生准确再现教材知识;第(2)小问考查西欧走向联合的原因,这要求学生结合二战后的时代特征,从世界政治、经济格局与西欧政治、经济、文化等方面来分析。第(2)问考查西欧走向联合的进程,需要学生准确再现教材知识。第(3)问考查20世纪70年代资本主义国家经济力量对比变化,依据材料二中数据的变化和材料三中外交关系的变化,可以分析得出其变化。

点评:关于以表格形式作为历史材料的题目,其做题基本方法:(1)注意把握表格的标题;(2)注意把握其比较的项目;(3)注意其中的数据变化,这是做题的关键。

本题难度:一般

5、判断题 人与自然的关系是人类永恒的话题。在东西方思想存在明显的不同。阅读下列材料:

材料一?为生不能为人,为人者天也。人之为人,本于天也。天亦人之曾祖父也,此人之所以乃上类天也。人之形体,化天数而成;人之血气,化天志而仁;人之德行,化天理而义;人之好恶,化天之暖清;人之喜怒,化天之寒暑;人之受命,化天之四时;人生有喜

怒哀乐之答,春秋冬夏之类也。喜,春之答也;怒,秋之答也;乐,夏之答也;哀,冬之答也。天之副之乎人,人之情性有由天者矣。故曰:受由天之号也,为人主也。……

天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。君命顺,则民有顺命;

君命逆,则民有逆命。

──董仲舒《春秋繁露·为人者天》

材料二?“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在

的尺度 ”

”

——普罗泰格拉《论真理》

材料三?人是一件多么了不起的杰作! 多么高贵的理性! 多么伟大的力量! 多么优美的仪表! 多么优雅的举动! 在行为上多么像一个天使! 在智慧上多么像一个天神! 宇宙的精华! 万物的灵长!

——莎士比亚《哈姆雷特》王子哈姆雷特的一段独白.

材料四?英国当代生态学家爱德华·戈德史密斯把人类对大自然功利性的宰割称之为第三次世界大战,由于这场战争,“大自然在崩溃、在衰亡,其速度之快以至让这种趋势继续发展,自然界将很快失去供养人类生存的能力。”

请回答:

(1)材料一中董仲舒的主要思想是什么?董仲舒在当时提出这些思想的目的?结果如何?

(2)材料二、三是如何看待人与自然的关系的?请简述这种观点在西欧思想解放和科技发展上所起的作用?

(3)联系材料四,在人与自然的问题上,你更赞同东西方的哪一观点?请简要说明理由。

参考答案:(12分)(1)思想:天人合一,君权神授。目的:巩固中央集权,维护封建统治。结果:被汉武帝赏识,取得独尊地位。(4分)

(2)关系:人是万物的主宰。促进西方人文主义思想的产生和发展,激发人们积极进行科学研究,改造自然的信心。(4分)

(3)更赞同东方天人合一的观点。天人合一的思想强调了人与自然的和谐协调。西方人长期把自然看作是为人类服务的东西,强调人类对自然的征服和利用,造成了自然环境的破坏。(4分)

本题解析:本题主要考查了东西方古代思想史并结合了时代热点。本题难度中等。

本题难度:一般